1. 物流の地位向上

物流という言葉の意味を教科書的に解釈すると、それは5機能ということになります。「輸送」「保管」「荷役」「包装」「流通加工」の5つです。最近ではこれに「情報」機能が加わり、物流5機能+1ということになります。この物流ですが、人によっては運輸と表現されることがあります。物流という言葉に対する解釈の違いは大きいようです。ましてや物流業務に携わらない人にとってこの言葉の意味がしっかりとわからないこともあるでしょう。

運輸とは運送とほぼ同定義で5機能では輸送機能に当たります。特に運送業に携わっている人には物流は運送だと解釈されています。物流という言葉は「輸送」と「保管」を統合した機能という意味合いでスタートしました。当たり前のことですが、輸送単独、保管単独ではユーザーの要望に応えきれません。

その意味で2つの機能を統合して扱うことで物流だということはわからないではありません。しかしそれだけでも物流として不十分ではないかと思います。輸送の前後には荷揃えや積み降ろしという業務があります。その前には在庫からの出庫があります。これらは一般的に荷役業務といわれるものです。

そして在庫管理業務という重要業務があります。在庫管理とは本来であれば在庫が適正水準となるように在庫をコントロールすることを指します。しかし物流を行っている人たちはこの業務を自分たちの仕事だと感じていないようです。なぜなら在庫をコントロールするということは、在庫発生の要因に触れなければならないからです。

在庫をコントロールやるとしても入った数と出ていった数を勘定して、保管している数量を正しく把握することかもしれません。これはこれで必要ではありますが。たとえば調達行為や生産コントロールなどがそれにあたります。普段「ものを移動させる」という仕事だけに特化している人たちは自分たちが在庫コントロールをするなど夢にも思わないでしょう。しかしこの「在庫コントロール」は立派な物流業務であると思います。というか、こういった仕事までを物流で行わなければ物流の地位は向上しないと考えるべきでしょう。

物流が不人気業務、低賃金業務となっている要因はここにあると考えられます。ですから物流地位を向上させるために、物流という言葉の意味合いについてもう少し拡大して解釈する必要がありそうです。

2. サプライチェーンの範囲

荷主はサプライチェーン全体を物流と考えることもあるので注意が必要です。物流という言葉について狭くとらえがちなのは事業者側ですが、事業者にとっての顧客、すなわち「荷主」にとってみると事情が違います。運送会社であれば運送を物流と考えます。倉庫会社であれば保管と入出庫を物流と認識します。

荷主の会社の中でも大会社でもない限り物流担当専任部署があるとは限りません。一人の担当者が資材調達から生産管理、物流を見ていることはよくあることです。この荷主のニーズを満足させるためには物流をより広くとらえ、対応していくことが望まれます。物流事業者には物流の範囲を広くとらえて欲しいということにあります。とかく自分たちができない業務は対象外ということになりがちです。もし自分たちでできないのであれば、他社にやってもらえば済む話です。

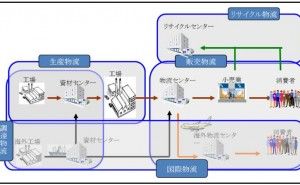

サプライチェーンの範囲はサプライヤーからものが入ってくるところから始まります。この過程を調達と呼びます。調達ではトラック輸送で行われるのが大半ではないでしょうか。そしてそれを生産工程に払い出します。この過程を工場内物流または構内物流と呼びます。払い出された資材を使って生産が行われます。生産が完了した製品は工場内物流によって出荷場または倉庫まで運搬されます。出荷場から先は多くはトラックで輸送されます。場合によっては船舶や鉄道、航空機を使うことになります。

この輸送機関をどうするかは輸送モードの選択ということになります。品質やコスト、リードタイムその他の要素を勘案して選択するわけですが、運送会社からはトラック輸送の話しか出てきません。実際に上記のようなサプライチェーン全体について荷主は効率化したいと考えているわけです。物流については物流事業者に相談すれば何とかなると思っているのです。しかしこの物流についての定義が異なるために、事業者に相談しても回答が来ないのです。もしかしたら当然のことかもしれません。八百屋に魚を買いに行っても仕方のないことです。

ただし運送事業者、倉庫事業者ではなく、総合物流事業者という存在があります。荷主はそこに頼ればある程度の解決になります。逆に運送事業者や倉庫事業者もサプライチェーンについて勉強し知識を増やすことで、荷主の困りごとには対応すべきでしょう。

3. 物流工程設計、活動のフィールドを広げる

物流業務はすべて付加価値を与えるものであるとは言い切れません。むしろ物流はコストだという意識の方が大きいと思われます。そして、物流は工程設計の結果発生するものと考えられます。最初から物流が発生しづらい設計にすることで物流を抑えることができます。この考え方では、物流の発生を極力抑える行為が物流という言葉に含まれるべきです。

物流工程設計は物流拠点の配置を決定したり、工場の中のもの...