1.アナログ知を高めるとは

最近公文式教室のCMをテレビで見かけます。公文式教室は50年以上の歴史があり、現在は日本にとどまらず48の国・地域で学習指導を行い、KUMONとして知られています。今回は、学習塾として有名なKUMONを題材に取り上げながら、ものづくり企業の価値創造のあり方について考えたいと思います。「ものづくり企業について考えるのに、なぜ題材がKUMONなのか」と疑問に思う方もおられるかもしれませんが、全く異なる業界・業種の企業を学ぶことは、時として新鮮な示唆を与えてくれます。

◆KUMONの教育システムの特徴をまとめると、以下の3つに整理できます。

1.標準化・統一化された教材・学習プロセス

2.個人の特性に合わせた学習課程の調整

3.先生と生徒との1対1のコミュニケーション

1つめの特徴は、徹底的に標準化・統一化された教材と学習プロセスです。幼児期から小学校・中学校までを含めると学習期間はかなり長期にわたりますが、各段階で何を学ぶのかが明確に統一され、具体的な内容が教材(1日あたりA5サイズ5枚程度のプリント教材)になっています。個々の教室で作られる独自教材はありません。2つめの特徴は、個人の特性に合わせた学習過程の調整です。学習の現場においては、個人の習熟レベル、好き嫌いや得手不得手を見ながら、先生と保護者が相談して調整できるようになっています。私の子供の場合、ひらがな、カタカナはすんなり進み、文章を読むことも楽しんでいたのですが、漢字に入ってから集中力がもたなくなりました。そこで先生に相談し、漢字の学習量を少し減らしてもらう代わりに、読み学習の量を増やしてもらいました。3つめの特徴は、先生と生徒の1対1のコミュニケーションです。教室での学習は週2回です。教室といっても、学校のように一斉に画一的な授業を受けるようなものではなく、各自好きな時間に来て、自分のプリントをやりながら、先生からアドバイスをもらったり、結果をチェックしてもらったりします。比較的手のかかる幼児の子供については、先生の近くに座らせてきめ細かく目配りし、小学生以上の子は比較的自主的にやらせています。

KUMONが学習塾として大きな成功を収めた理由は、その教育システムに顧客である親が強い価値を感じているからでしょう。幼児期~小学校低学年くらいの子供の学習に対して親が求める価値は、「学習をとおして子供が確実に習熟すること」と「子供が学習する習慣を身に着けること」の2つだと思います。KUMONの教育システムは、これら2つの価値を提供するものになっています。そして、価値を実現するための強みが、まさに先述した3つの特徴であると言えるでしょう。

もう少し、KUMONの教育システムの強みについて深めてみましょう。1つめの強みである「標準化・統一化された教材・学習プロセス」は、KUMONの教育システムの基盤であり、デジタル化された知識(デジタル知)です。デジタル知は、できるだけわかりやく、使いやすくまとめることで、より多くの人が活用できるようになります。KUMONの教材は、書籍のようなテキストではなく、1日単位でまとめられた小さなサイズのプリントです。先生にとっても、子供にとっても、そして親にとっても扱いやすい形で作られています。標準化された教材や学習プロセスの中に、KUMON独自のノウハウや工夫が多く盛り込まれていると思います。しかし、デジタル知となった時点で、誰でもが活用できるようになるため、競合の学習塾がその内容をまねることもできてしまいます。活用できるようにすることと、模倣できるようになることは表裏一体なのです。したがって、デジタル知は、価値を生み出すための基盤としては不可欠ですが、決定的な強みにはなりえません。

KUMONの教育システムの真の強みは、「個人の特性に合わせた学習過程の調整」と「先生と生徒の1対1コミュニケーション」にあると思います。これら2つの強みは、KUMONの価値である「学習をとおして子供が確実に習熟すること」と「子供が学習する習慣を身に着けること」を実現するために、個々の生徒の特性と状況に応じて課題解決するための知恵であり、人に依存した知識です。先述のデジタル知に対比して、アナログ知ということができるでしょう。そして、KUMONが最も重要な戦略課題として、このアナログ知を高めるための投資を継続的に行っていることは容易に想像できます。

2.ものづくり企業の価値創造のあり方

KUMONの教育システムは、ものづくり企業の価値創造のあり方に対して有意義な示唆を与えてくれます。企業が価値を生み出すうえでは、その実現手段の中に独自の強みを組み込むことが必須です。特に、競合他社に模倣されにくい強みである必要があります。そのためには、デジタル知の基盤の上に、いかに強みとなるアナログ知を載せていけるかが重要なテーマになります。アナログ知を生かして価値創造を行っているものづくり企業の例を、いくつか挙げてみたいと思います。たとえば、村田製作所は、製品の製造プロセスの中に埋め込まれたアナログ知を強みとしています。いわゆる匠の技というものです。また、顧客との接点に埋め込んだアナログ知を強みとしている会社もあります。

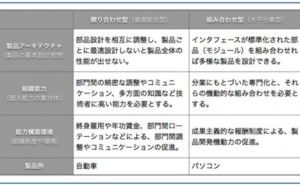

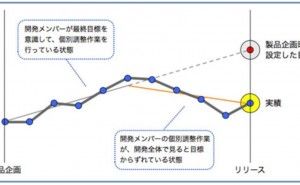

私が以前コンサルティングした製造装置メーカーは、技術サービス部門が顧客に密着し、情報をきめ細かく吸い上げ、顧客以上に顧客のことを理解しながら製品提案できることを最大の強みとしています。また、R&Dプロセスの中に、アナログ知を埋め込んでいる会社もあります。数万点に上る部品を擦り合わせて製品を開発する自動車の開発プロセスは、3D‐CADやCAE・CAMなどのデジタル知が凝...

最近公文式教室のCMをテレビで見かけます。公文式教室は50年以上の歴史があり、現在は日本にとどまらず48の国・地域で学習指導を行い、KUMONとして知られています。今回は、学習塾として有名なKUMONを題材に取り上げながら、ものづくり企業の価値創造のあり方について考えたいと思います。「ものづくり企業について考えるのに、なぜ題材がKUMONなのか」と疑問に思う方もおられるかもしれませんが、全く異なる業界・業種の企業を学ぶことは、時として新鮮な示唆を与えてくれます。

最近公文式教室のCMをテレビで見かけます。公文式教室は50年以上の歴史があり、現在は日本にとどまらず48の国・地域で学習指導を行い、KUMONとして知られています。今回は、学習塾として有名なKUMONを題材に取り上げながら、ものづくり企業の価値創造のあり方について考えたいと思います。「ものづくり企業について考えるのに、なぜ題材がKUMONなのか」と疑問に思う方もおられるかもしれませんが、全く異なる業界・業種の企業を学ぶことは、時として新鮮な示唆を与えてくれます。