クリーン化目的の下記4点から、今回は、(4) 生産設備、付帯設備の予防保全、延命化に貢献することについて解説します。

(1)歩留まりを向上させ、コスト削減に貢献すること

(2)品質向上、特にゴミによる品質問題、クレームを出さないこと

(3)CSの向上(Audit対応)、翻ってCSの向上につなげること

(4)生産設備、付帯設備の予防保全、延命化に貢献すること

1. 設備の部品交換と生産停止

昔はこんなことがありました。ある日突然、生産装置が止まってしまった。直ぐには停止した原因がわからなかったのですが、やっと原因を突き止めたところ、ある部品が摩耗して破損していたのです。ところが、その部品を交換しようとしても社内に交換部品がありません。そこでメーカーに発注したのですが、納期は、2週間と言われました。従って、この設備は2週間止まってしまいました。それでもメンテナンス部門は叱られなかったという時代でした。

今、こんなことをしていると、設備停止中は製品が作れず、いわゆる機会損失ですから、その現場を預かる管理職は交代させられるか、運が悪ければ首になるかもしれません。こういうことにならないよう、日頃から設備を良く観察しましょう。良く巡回したり、パトロールを計画・実施することで、問題が見つかるかもしれません。

不具合が発見されたら、即修理するとか、その都度、設備停止が出来ない場合は、その部品を準備しておき、次の保全計画に組み込み、部品を定期交換していくことです。100%の発見はできないかも知れませんが、かなりの確率で問題個所が発見されるようになると思います。この事例では、部品の摩耗ですから、その付近に発塵粉が飛散、落下していたのではないかと思います。つまり不具合が出そうな情報、信号が設備周辺に出ているのです。それを巡回やパトロールで察知することです。

2. 予防保全:設備の延命化とクリーン化視点

設備が故障する前に発見し手を打つことが『

予防保全』の考え方です。これを繰り返すことで、設備の延命化が図れます。ということは減価償却が進むことになるので、より安く製品を作ることが出来、利益が増えます。逆に、このようなことを怠ると、機会損失だけでなく、設備が頻繁に故障することに繋がり、頻繁に修理が必要になります。

MTBF(平均故障間隔)が短くなるので、日々の生産にも影響が出ます。そして安く作れる時期が来る前に、設備を買い替えなければいけないなど儲け損ねるわけです。設備の延命化にもクリーン化視点を役立てましょう。

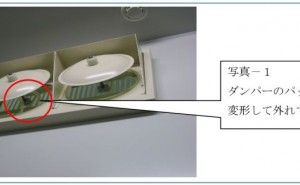

付帯設備も同じです。エアシャワーのドア、クリーンルームの壁に取り付けてあるダンパーなどです。エアシャワーは、人の通過が多いので、蝶番が劣化します。するとドアが傾き、ドアと周辺の枠などが擦れ金属粉や塗装粉が剥がれ落ち飛散します。過去、蝶番の劣化でドアが段々傾き、オペレータがドアを開けた時に、ドアごと落ちて来たという事例があります。設備のカバーにも蝶番が付いているものがあります。これもドアの蝶番と同じような劣化をするので、同じ視点で観察しましょう。ドアよりも製品に近いので、品質に影響するかもしれません。

ドアノブも劣化すると、触れた時にカタカタするのがわかります。この場合、黒い粉や金属粉が落ちます。黒い粉はグリスが乾いたものです。これらはドアの金属粉、塗装粉と同じく落下、飛散するので、ドアの解放の度に広範囲に飛散し、人の靴や台車の車輪に付着するなどして、更に広範囲に広がってしまいます。ドアノブでも、ドアを開けようとしたら、ドアが開かず、ドアノブだけが抜けて来たというトラブル事例があります。ドアノブは、取り付けたら半永久的に使い続けてしまうことが多いと思います。こうなると、地震や火災など重大な事故の時、ドアが開かず避難...

昔はこんなことがありました。ある日突然、生産装置が止まってしまった。直ぐには停止した原因がわからなかったのですが、やっと原因を突き止めたところ、ある部品が摩耗して破損していたのです。ところが、その部品を交換しようとしても社内に交換部品がありません。そこでメーカーに発注したのですが、納期は、2週間と言われました。従って、この設備は2週間止まってしまいました。それでもメンテナンス部門は叱られなかったという時代でした。

昔はこんなことがありました。ある日突然、生産装置が止まってしまった。直ぐには停止した原因がわからなかったのですが、やっと原因を突き止めたところ、ある部品が摩耗して破損していたのです。ところが、その部品を交換しようとしても社内に交換部品がありません。そこでメーカーに発注したのですが、納期は、2週間と言われました。従って、この設備は2週間止まってしまいました。それでもメンテナンス部門は叱られなかったという時代でした。