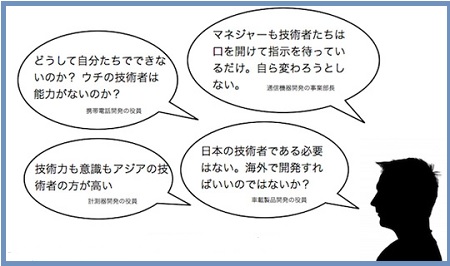

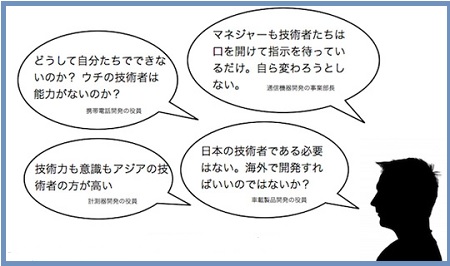

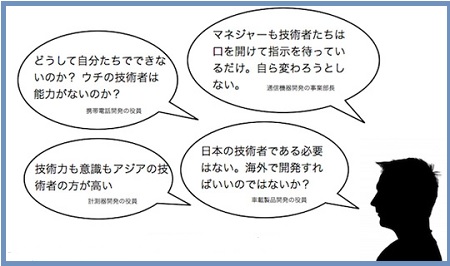

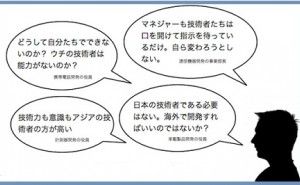

図52 シニアマネジャーの声

図52 シニアマネジャーの声人的資源マネジメント:開発の仕組みが引き起こす技術力低下(その1)

図52 シニアマネジャーの声

図52 シニアマネジャーの声 図52 シニアマネジャーの声

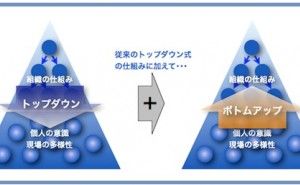

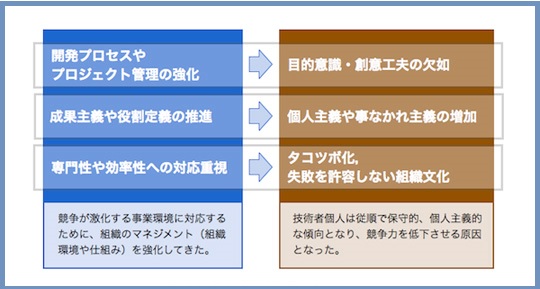

図52 シニアマネジャーの声 図53 開発の仕組みの負の側面

図53 開発の仕組みの負の側面続きを読むには・・・

この記事の著者

この記事の著者

石橋 良造

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

この連載の他の記事

現在記事

「人的資源マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る教育システムの設計:多能工・技能工人材の育成(その1)

【教育システムの設計:多能工・技能工人材の育成 連載目次】 1. 教育の目的・対象 2. 信賞必罰でメリハリをつけるための信賞必罰制度を運用する仕...

【教育システムの設計:多能工・技能工人材の育成 連載目次】 1. 教育の目的・対象 2. 信賞必罰でメリハリをつけるための信賞必罰制度を運用する仕...

仕事(職場)は自己実現の場 【快年童子の豆鉄砲】(その3)

【この連載の前回:【快年童子の豆鉄砲】(その2)仕事とは、人生観の具現の手段へのリンク】 1.はじめに 前弾では、仕事に対する取り...

【この連載の前回:【快年童子の豆鉄砲】(その2)仕事とは、人生観の具現の手段へのリンク】 1.はじめに 前弾では、仕事に対する取り...

現場リーダーが作業から離れてみると見えることとは

1.現場リーダーと作業効率 数名の部下を持つ「現場リーダー」(主任、班長、など呼び方は会社によって様々)が、現場の作業に入っている工場は少なくありませ...

1.現場リーダーと作業効率 数名の部下を持つ「現場リーダー」(主任、班長、など呼び方は会社によって様々)が、現場の作業に入っている工場は少なくありませ...

「人的資源マネジメント総合」の活用事例

もっと見る『坂の上の雲』に学ぶ先人の知恵(その9)

『坂の上の雲』は司馬遼太郎が残した多くの作品の中で、最もビジネス関係者が愛読しているものの一つでしょう。これには企業がビジネ...

『坂の上の雲』は司馬遼太郎が残した多くの作品の中で、最もビジネス関係者が愛読しているものの一つでしょう。これには企業がビジネ...

新入社員に仕事の基本を身につけさせるには

今回は、影で企業の社会的信用を支え、社員がいきいきと働く環境作りを担当する総務部門が、新入社員に仕事の基本を身につけさせる事例をお話しいたします。...

今回は、影で企業の社会的信用を支え、社員がいきいきと働く環境作りを担当する総務部門が、新入社員に仕事の基本を身につけさせる事例をお話しいたします。...

外部中途採用での成功率を上げるには

年功序列・終身雇用制度が崩れ、外部から優れた人材を確保することが当たり前の今日、社員育成に誇りをもっていた老舗の財閥企業でさえ、定期的に外部採用を行い自...

年功序列・終身雇用制度が崩れ、外部から優れた人材を確保することが当たり前の今日、社員育成に誇りをもっていた老舗の財閥企業でさえ、定期的に外部採用を行い自...