開発現場にとっては、プロジェクトが増えるとそれらの進捗管理が課題になります。大変なことになる前に進捗管理の仕組みを見直す必要があるでしょう。必要最小限の手間で効率的な進捗管理を実現する方法が今回のテーマです。前回のその1に続いて解説します。

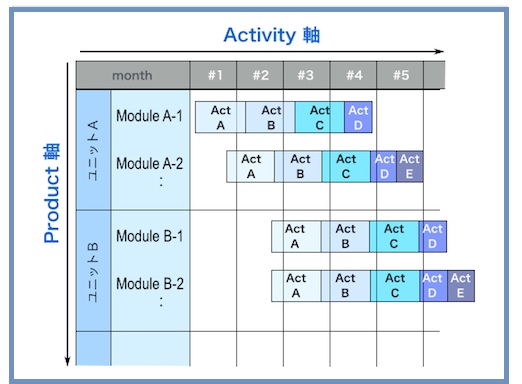

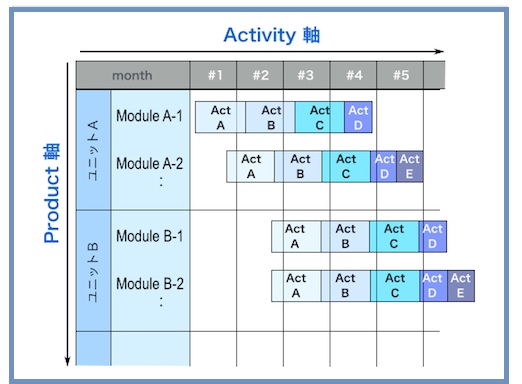

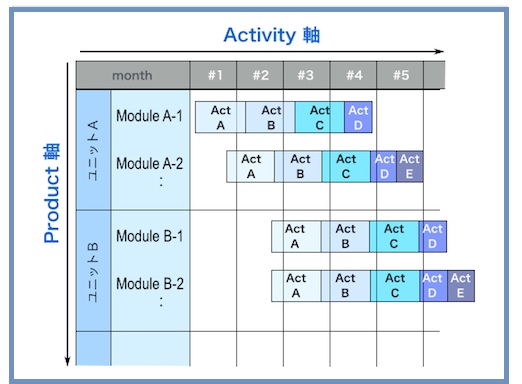

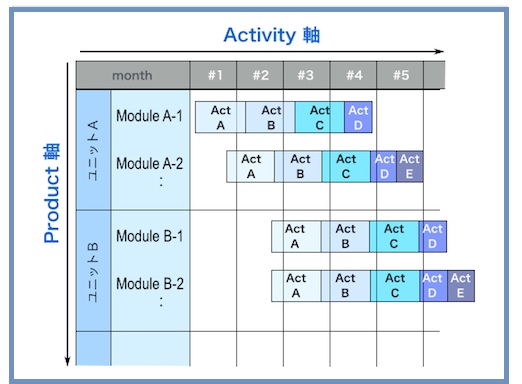

1. 2軸管理(Product & Activity)

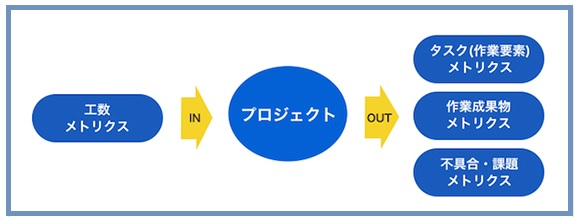

メトリクスによる進捗管理の第一歩は、プロジェクトの振る舞いを適切に測定するためのデータ収集です。収集するデータには様々なものが考えられますが、どのようなデータであっても「プロダクト」と「アクティビティ」という2つが測定の軸になっていることが重要です。これがプロダクトとアクティビティの「2軸管理」です。

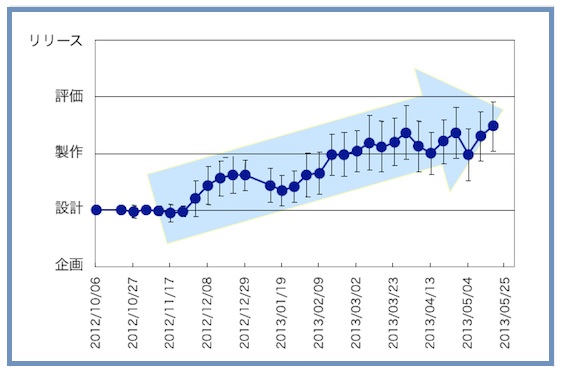

アクティビティ軸は、プロジェクトにおける活動がどの作業工程のものなのかを知るための軸です。プロジェクト活動は、調査、計画、設計、実施、評価というような開発工程(作業工程)が定義されていると思います。アクティビティ軸が特定できるとは、このように定義されている開発工程のどこに相当する活動なのかがわかるようなデータ収集が行われているということです。

プロダクト軸は、プロジェクトの最終成果物におけるどの部分を対象にした作業なのかを知るための軸です。製品開発の場合の最終成果物は製品そのものですから、システム構造図やブロック図などで表現されたどの部分の作業なのかが特定できることになります。サービス開発の場合も同様に機能ブロックなどで表現されたどの部分のサービス機能なのかを特定できるということです。

図95. 2軸管理

収集するデータをアクティビティとプロダクトの2軸で管理できるようにしておくと、たとえば、次のようなことがわかるようになります。

・Aさんは先週月曜には、「設計」に2時間使っておりその対象は「処理エンジン」だった

・Aさん、Bさんの2人は先週1週間で30個の作業(タスク)に取り組んでおり、それはすべて「出力ユニット」の「評価」作業だった

・先週完成したの作業成果...

図95. 2軸管理

図95. 2軸管理

図95. 2軸管理

図95. 2軸管理 図95. 2軸管理

図95. 2軸管理 図96. 基本メトリックスセット

図96. 基本メトリックスセット 図97. アクティビティ・センター

図97. アクティビティ・センター