◆ 個人と組織とのエンゲージメント

前回は、よい製品やよいサービスを作る仕組みづくりにばかりに注力した結果、技術者やリーダーを育てる観点が失われているということをお伝えしました。これからの開発プロセスを、製品やサービスにだけフォーカスするのではなく、その作り手である技術者という人を育てる「人づくり」指向に変えていくことが大切になると考えています。

「人づくり」指向の開発プロセス構築のカギとなるのが、「チーム指向」「エンゲージメント」「経験学習」という考え方、方法論だと考えています。今回は、この中の「エンゲージメント」について解説したいと思います。

1. エンゲージメントとは

「エンゲージメント」とは、本来は「関与」「絆」などを意味する言葉ですが、最近は「仕事に対する真剣な取り組み」や「個人と組織が一体となり、お互いの成長に貢献し合う関係」という意味で使われています。日本語訳も適当なものがなく英語のままで使われていることもあり、ちょっとわかりづらいです。

また、エンゲージメントは「社員エンゲージメント」というような使われ方をします。これは、社員の組織の成功に貢献しようとするモチベーションの高さ、そして組織の目標を達成するための重要なタスク遂行のために自分で努力しようとする意思の大きさという意味です。簡単にいうと、仕事に対するやる気ですね。ところで、エンゲージメントを社員エンゲージメントの意味で使ったりもするので注意して下さい。

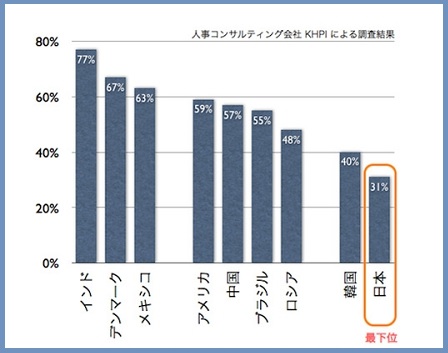

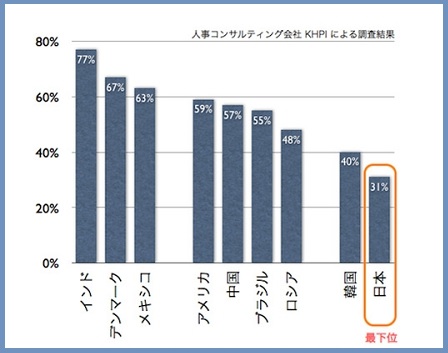

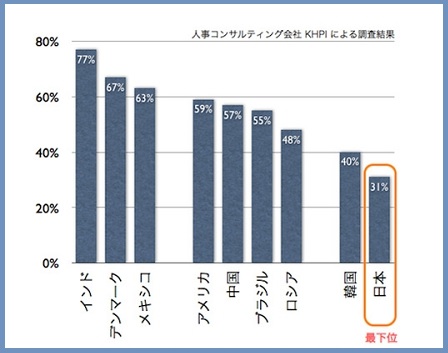

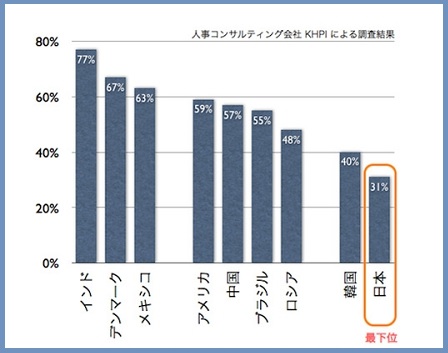

さて、エンゲージメントに関して興味深いデータがあるので紹介したいと思います。人事コンサルティング会社 Kenexa High Performance Institute (KHPI) による、28ヵ国の社員100名以上の企業・団体に所属する社員(フルタイムの従業員)を対象に行なわれた従業員エンゲージメントの調査結果で、サンプル数は約 33,000人です。いくつかの質問に対する答えから、100%を最大値として数値化したものです。

図64. 従業員エンゲージメント(国別)

この国別のエンゲージメント調査によれば、従業員のエンゲージメントがもっとも高いのはインドで 77%、以下、デンマーク、メキシコと続きます。グラフは主要国だけを表示しているためイギリス、ドイツ、フランスなどのヨーロッパ各国は表示されていませんが、ロシアに続いて40%台後半です。日本は40%の韓国を大きく下回って31%で最下位となっています。

日本が最下位というのは驚きで、設問が日本人に合っていない表現になっていたのではないかなど疑問はあるのですが、一方で、言われたこと、指示されたことはきちんとやるものの、海外の技術者に較べると、責任感や当事者意識などにもとづいた自発的な行動はできていないという気がします。そういう観点からは、低いエンゲージメントになることもありえるのかもしれません。

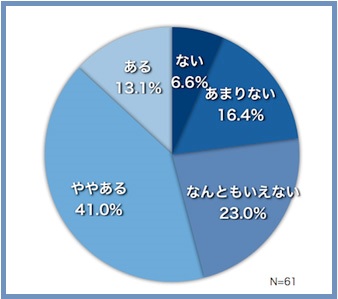

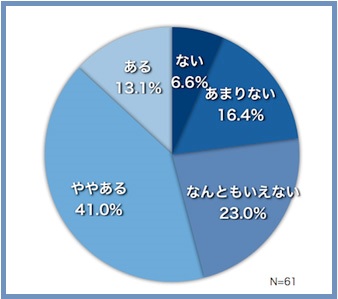

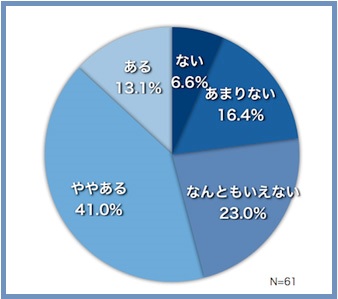

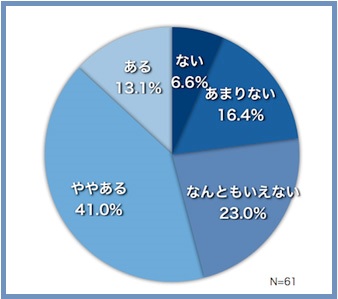

他国との比較ではありませんが、エンゲージメント向上をお手伝いしたある開発現場でとったデータでは、やる気がない技術者は20%以上(グラフの「ない」と「あまりない」の合計)にもなっていました。このときは、事業部長がショックを受けていたのですが、無視できない割合なのは間違いないでしょう。どこも同じではないと思いますが、これまで述べてきたように、日本の開発現場にとって、エンゲージメントは重要なテーマのひとつだと思います。

図65. 技術者のやる気

2. エンゲージメントを高めるには

技術者のやる気を引き出すという意味では、次のように、多くの開発現場で様々な取り組みをしてきているのではないかと思います。

・組織のビジョンを明確にする

・ビジョンを伝えるためのコミュニケーションの場を設ける

・ビジョンを実現するためのアクションプランを作成する

ここでのビジョンとは、数年後の事業領域やその売上げだったり、新しい事業の柱となる市場だったり、市場開拓のための新製品だったりで、それらを具体的にしたものです。ビジョンの中身は違っていても、社長やマネジャー、リーダーなどの組織の長が、大きな目標や夢を提示することによってメンバーのやる気を引き出すというのは同じです。

進め方も同じです。組織の長が描くビジョンをメンバーに納得してもらうために、次のようなやりとりをしていると思います。

・会社は◯◯を目指していて、だから私のグループでは○○が大事なんだ。

・そのために君には◯◯となってほしい。

・だから、君には◯◯をやってほしい。これが君のやるべきことだ。

ビジョンに共感してもらうのが目的ですが、その進め方はトップダウン、もしくは、一方向な...

図64. 従業員エンゲージメント(国別)

図64. 従業員エンゲージメント(国別) 図65. 技術者のやる気

図65. 技術者のやる気

図64. 従業員エンゲージメント(国別)

図64. 従業員エンゲージメント(国別) 図65. 技術者のやる気

図65. 技術者のやる気 図64. 従業員エンゲージメント(国別)

図64. 従業員エンゲージメント(国別) 図65. 技術者のやる気

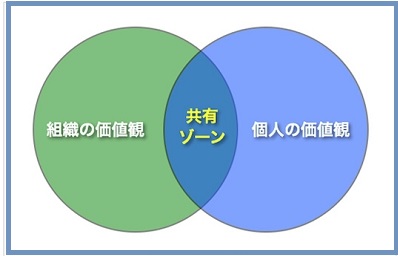

図65. 技術者のやる気 図66. 共有ゾーン

図66. 共有ゾーン