前回は「学習」を通じて「成長」することの重要性をお伝えしました。実務を通して人はもっとも成長するものであり、そのための仕組みを作ることが大切だということをお伝えしました。そして、その仕組みの実現は、技術者の成長の仕組みを製品開発の仕組みの中に組み込むことがポイントになるということをお伝えしました。このような仕組みを実現するには、従来からの標準化や開発プロセス構築などとはちがった視点が必要になります。今回は、この新しい観点について考えてみます。前回のその1に続いて解説します。

2. 重視すべきは製品ではなく技術者を開発するパフォーマンス

アラン・ケイをご存じですか。コンピュータに関わった人にとっては、スティーブ・ジョブズと同じくらい有名な人です。大型コンピュータの時代に「ダイナブック構想」というパーソナルコンピュータの概念を提供し、オブジェクト指向プログラミングやユーザインタフェース設計に多大な影響を与えた有名な研究者です。そのアラン・ケイが、このニューヨーク・タイムズの記事にコメントをしています。

It's not about your project performance,

it's about your people development performance.

This is especially true in hard-skills business.

「ハードスキル (hard skills)」とは、製品開発や装置操作、ITなどの技術を中心としたスキルのことです。「ソフトスキル (soft skills)」とは、ピープルスキルともいわれ、コミュニケーションや動機づけ、チームワークなど人間関係を中心としたスキルです。

アラン・ケイは、製品開発などのハードスキルがカギとなる仕事で重要なのは、プロジェクトのパフォーマンスではなく、人材育成のパフォーマンスだといっています。

多くの組織では、製品を作ることやそのためのプロジェクトのパフォーマンスを最大化するため様々な仕組みが整備され、技術者もマネジャーもそのパフォーマンスで評価されています。一方で、技術者育成は実務とは切り離されたものになっており、必要に応じてセミナーなどの集合教育を提供することが中心です。日本の開発現場は、技術者を育てることを怠ってきたのではないかと思います。

製品を作るのは技術者です。良い製品や良いサービスを作るのはもちろん重要ですが、今、開発現場に必要なことは、製品やサービスの品質やコストなど短期的、直接的なことではなく、製品やサービスを開発する技術者を育成することなのではないでしょうか。今の開発現場にとって、何が最も大切なのかを振り返ってみる必要があると思います。

3. 「強み」を知る

周りに技術者の育成に力を入れている人はいますか? メンバーから慕われているリーダーやマネジャーはいますか? あるいは、自分のこれまでを振り返ったときに、あの人がいたから今の自分がある、というような人はいますか?

残念ながら、そのような「人を育てること」に長けている上司に巡り会う機会は少ないのが現実です。「誰にも育てられた覚えはない」という声をよく聞きます。たとえ、そんなリーダーやマネジャーがいたとしても、その能力は属人的で、組織的な仕組みにはなっていません。型にはめることなく、技術者一人ひとりの特徴を活かした育成を行う仕組みづくりを考えなくてはいけないでしょう。

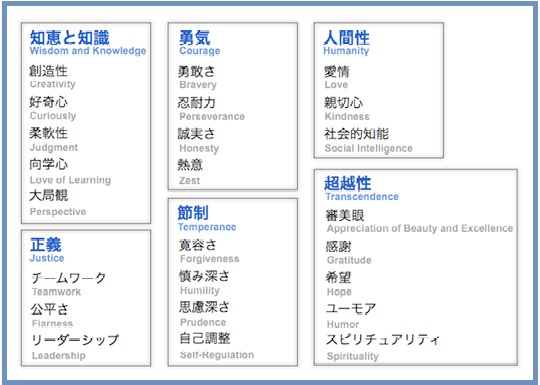

その仕組みの基本となるのは、「技術者一人ひとりに向き合うこと」、「人の特徴を特定すること」です。その方法は心理学などでいろいろと研究されていますが、実績のあるもののひとつに VIA-IS (Values in Action Inventory of Strengths) というものがあります。これは、心理学者のクリストファー・ピーターソン博士とマーティン・セリグマン博士が中心となって進めた研究で、様々な哲学書や教典を分析した結果、人間の美徳は...

図62. 6つの美徳に集約される24の特性

図62. 6つの美徳に集約される24の特性