前回のその2に続いて解説します。

5. 小森さんの変身

この取り組みをはじめてから1年半後、小森さんはプロジェクトリーダーの経験を積み、マネジャー候補になっていました。会社や上司に不満ばかりいっていた技術者は鮮やかな変身を遂げました。

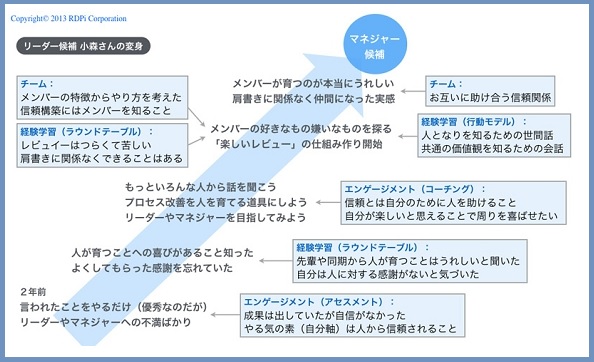

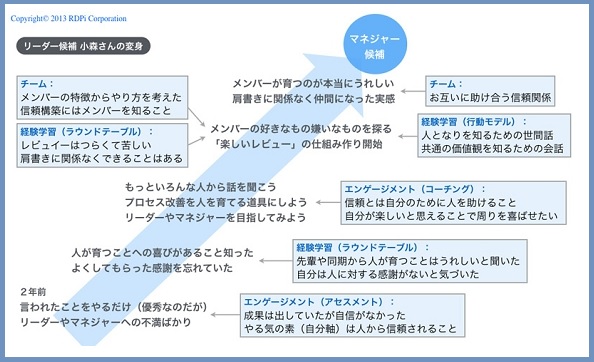

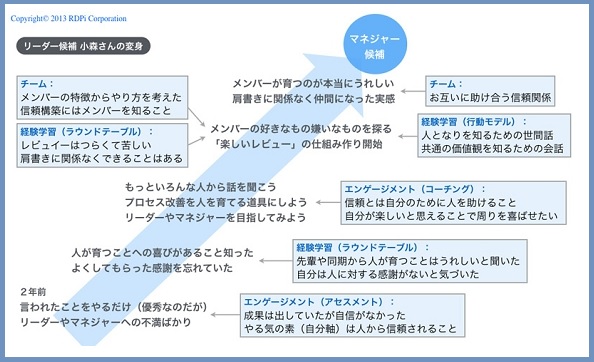

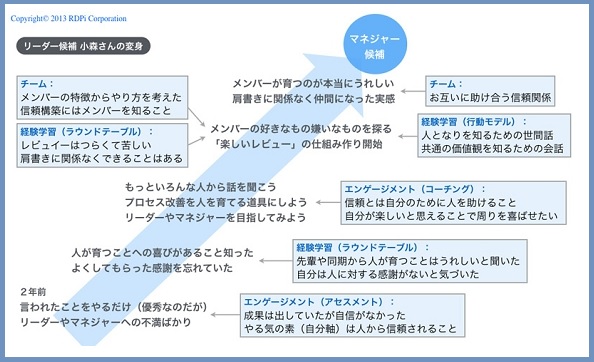

図77. 小森さんの成長過程

この図は、小森さんがどのように変わっていったのかをまとめたものです。経験学習、エンゲージメント、チーム志向の取り組みによって、彼がどのような気づきを得たのか、その気づきによって彼の考え方や行動がどう変わったのかをあらわしています。ここでそのすべてを紹介するのは難しいので、いくつかの出来事を紹介したいと思います。

リーダー候補といわれている人たちを中心に、エンゲージメント・アセスメントを実施しました。これは、業務と意識との両方を調査・分析するというものです。このアセスメントで、言われたことはきっちりとやる強い責任感を持つものの、会社や上司に対する不満ばかりだった小森さんは、実は自分に対して自分がなく、それを悟られないためにある意味無理をして仕事を完遂させていたこと、また学生の時の経験を振り返ることで、人から信頼されていることを実感できた時に大きな力となっていたことがわかりました。

これは彼にとっても自分を再認識する機会となり、さらに、開発進捗だけでなく、メンバー同士の振る舞いや考えも共有するスタイルに変えたラウンドテーブル形式の打ち合わせで、同じ年代の他のメンバーの中には、若い人が育っていることを実感できたときに喜びを感じる人がいることを知り、同時に、自分は他人に対する感謝の気持ちがないことを実感しました。

彼は、同じプロジェクトにいる自分と同じような立場の人と比較して、自分に足りないものが自覚できたと言っていました。同年代の皆は自分と同じように考えていたと思っていたのですが、それが思い込みであること、そして、人のことをもっと知ることの大切さを実感できたとも言っていました。

さらに、エンゲージメント・コーチングという、自分が大切にしている価値観を明確にするワークでは、信頼を得るためにはメンバーの助けとなることをやってあげることが大切だと思っていたことは間違いで、人のためではなく自分のためであることに気づき、若い人を育てることに対する考え方が変わりました。そして、育てるための武器となるものを持つ必要があると考え、プロセス改善の専門家となろうと決意したのです。

その後も、ラウンドテーブルやエンゲージメント・コーチングで様々な気づきを経験しながら、リーダーとして、各々のメンバーの好き嫌いを知った上で、自分もメンバーも楽しめることは何かを考え、工夫するようになりました。

小森さんは、プロジェクトを経験するたびに他のメンバーや自分の内面からの様々な気づきを手にして、行動を変えることで自分自身を変えていったのでした。今や、彼に対するメンバーからの信頼は厚く、彼の周りは以前のような悲壮感もありません。

このような変身は、小森さんだけでなくリーダー候補の年代に広く見られました。結果的にこの取組から1年半後には、プロジェクトリーダーは3人から8人に増えていました。

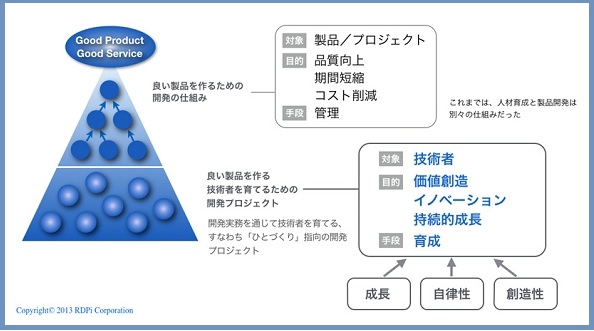

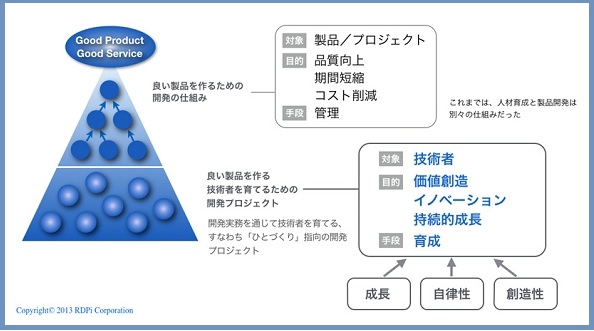

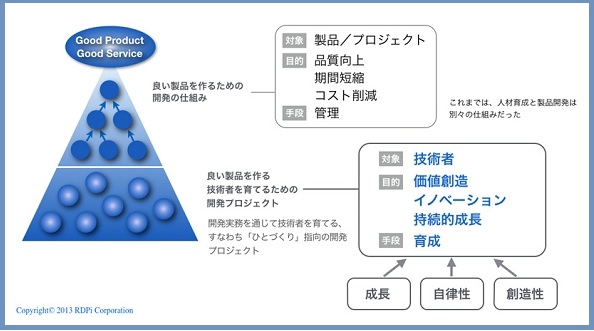

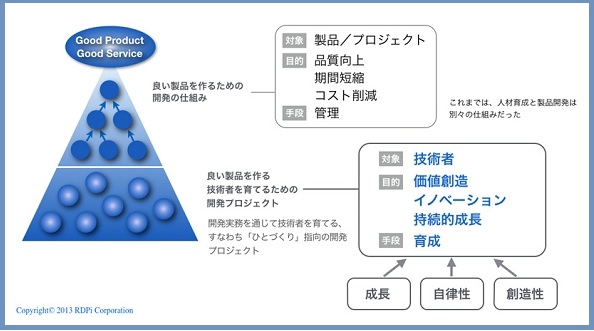

6. プロジェクトは技術者育成の場

高品質、低コスト、納期順守の良い製品を作るためにこれまで整備してきた開発プロセスやプロジェクトマネジメントは、良い製品を作るための仕組みではあるものの、開発に携わるメンバーのことは置き去りになっていました。

しかし、良い製品を作るために本当に必要なのは、良い技術者と良いリーダーのはずです。今回紹介したのは、製品開発プロジェクトを通じて、良い製品を作るための良い技術者や良いリーダーを育成するという取り組みです。

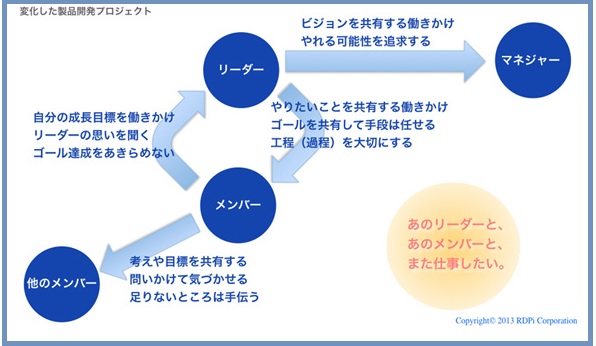

図78. プロジェクトは技術者育成の場

プロジェクトを終えた時、プロジェクトの一人ひとりの心にリーダーやメンバーに対するポジティブな感情が生まれ、プロジェクトを「もう一度同じメンバーと一緒に仕事したい」と思えるものにしました。仕事に対する意欲や成長のための努力を生むためにはポジティブ感情が必要不可欠なのであり、この製造装置メーカーは技術者の成長によってリーダーが増え、より多くのプロジェクトを進めることができるようになりました。売上げも大きく伸ばすことができました。

...

図77. 小森さんの成長過程

図77. 小森さんの成長過程  図78. プロジェクトは技術者育成の場

図78. プロジェクトは技術者育成の場

図77. 小森さんの成長過程

図77. 小森さんの成長過程  図78. プロジェクトは技術者育成の場

図78. プロジェクトは技術者育成の場  図77. 小森さんの成長過程

図77. 小森さんの成長過程  図78. プロジェクトは技術者育成の場

図78. プロジェクトは技術者育成の場  図79. ポジティブ感情のプロジェクト

図79. ポジティブ感情のプロジェクト