技術者はもとより管理者も含めた現場のレベルアップが話題になることが多くなったと感じます。受注したい案件や契約はあるのに、現場がいっぱいいっぱいで受けることができない状況になっていて、一人ひとりのスキルをあげることが喫緊の課題になっているところが増えているようです。

スキルアップというと技術やマネジメントなどの専門教育や、実務を通じたOJTの話になりがちなのですが、以前に紹介したように、トレーニングを受ける本人のやる気や意欲が伴わないと、トレーニングにかける時間や費用は無駄なものになってしまいます。やる気や意欲を「エンゲージメント」というのですが、頭ではわかっててもエンゲージメントを意識してトレーニングなどを行っているところはほとんどありません。

今回、やる気や意欲、すなわち、エンゲージメントを見える化を紹介しています。その5です。

6. チャレンジとスキルによる仕事の分析結果

ここまでで基本の考え方について説明しました。次に、実際にどのような取り組みを行ったのかを紹介したいと思います。先ほど紹介したチャンレンジ・スキル・モデルを使って個々の作業に取り組んだときの精神状態を把握し、フロー状態を生む仕事内容だったかどうかを評価するというものです。

個々の作業のチャレンジとスキルのレベルの収集には、以前紹介した工数収集ツールを利用しました。工数だけでなくチャレンジとスキルそれぞれのレベルを入力してもらうことで、メンバーの一人ひとりがどのような精神状態で一つひとつの作業に取り組んだのかを把握したのです。

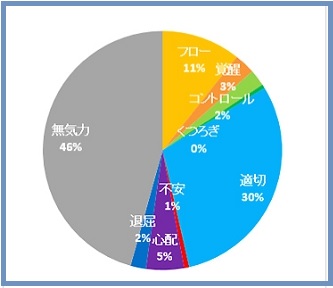

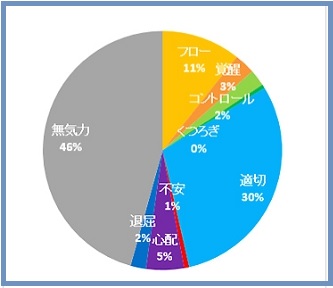

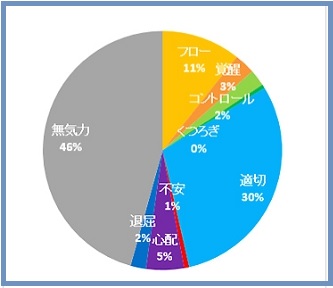

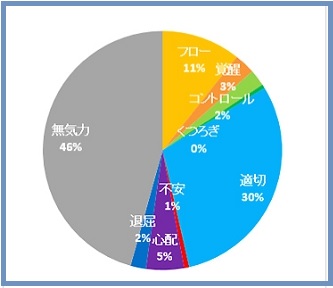

図112. 3ヶ月間の仕事全体の分析

このグラフは、約20人の設計者がいる部署で3ヶ月にわたってチャレンジとスキルを測定した結果です。チャンレンジ・スキル・モデルでは8つの精神状態を定義していますが、チャレンジとスキルとが高くも低くもないレベルでバランスしている「適切」という分類項目を増やして、9つの精神状態に分けています。それぞれの精神状態の工数比率を示した円グラフです。

このグラフを見ると、設計者全員の工数の40%は「無気力」な作業に費やされており、成長につながる「フロー」状態で取り組んだのは全体の13%の時間でしかないことがわかります。「うちの技術者はみんな素直で、与えられた仕事に真面目に取り組んでいると思っていたのに・・・。」と、この分析結果を見た岡田事業部長(仮名)は言葉をなくしてしまいました。「岡田さん、技術者は不真面目なわけでも性格が悪いわけでもありません。彼らにやる気が出る仕事をアサインできていないのです」と慰めたのですが、彼のショックを和らげることはできませんでした。

実際、技術者の問題ではなく仕事(タスク)のアサインの問題だととらえることが大切ですから、それを明確にするために開発工程別の分析を行いました。

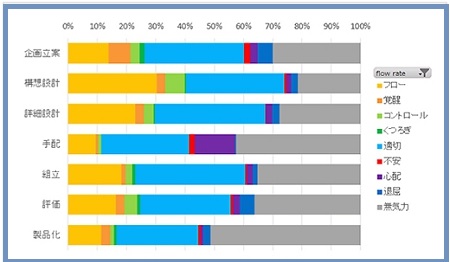

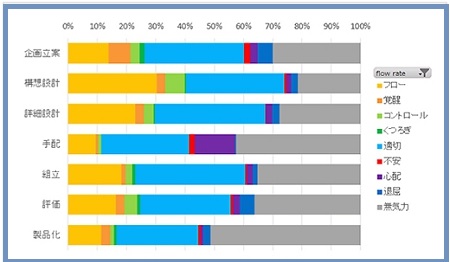

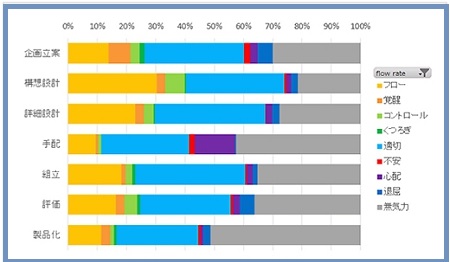

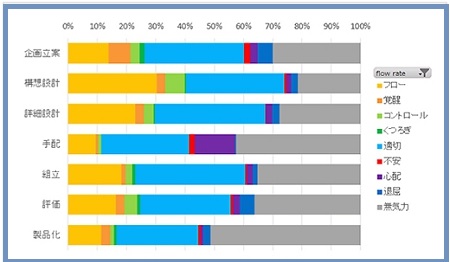

図113. 開発工程別の仕事分析

これを見ると、「製品化」と「手配」の工程が「無気力」の割合が高いことがわかります。東村技術部長(仮名)が中心となり、設計業務改善のためにワークフロー分析などを進めていたのですが、東村さんと議論して、「製品化」と「手配」工程の改善を優先して進めることにしました。

業務改善を進める際には、業務分析によって問題点を明らかにして、対策の効果(費用対効果)分析によって実施する対策の優先順位を決める方法が一般的ですが、この分析で示しているように技術者のやる気や成長の観点から対策の優先順位を検討することも忘れてはなりません。仕事をやるのは技術者であり、新しい仕組みを作ったとしても技術者がその気にならなければ、成果や効果は一時的なものに終わってしまうからです。

東村さんと具体的な対策を検討するために、さらに「製品化」と...

図112. 3ヶ月間の仕事全体の分析

図112. 3ヶ月間の仕事全体の分析 図113. 開発工程別の仕事分析

図113. 開発工程別の仕事分析

図112. 3ヶ月間の仕事全体の分析

図112. 3ヶ月間の仕事全体の分析 図113. 開発工程別の仕事分析

図113. 開発工程別の仕事分析 図112. 3ヶ月間の仕事全体の分析

図112. 3ヶ月間の仕事全体の分析 図113. 開発工程別の仕事分析

図113. 開発工程別の仕事分析