技術者はもとより管理者も含めた現場のレベルアップが話題になることが多くなったと感じます。受注したい案件や契約はあるのに、現場がいっぱいいっぱいで受けることができない状況になっていて、一人ひとりのスキルをあげることが喫緊の課題になっているところが増えているようです。

スキルアップというと技術やマネジメントなどの専門教育や、実務を通じたOJTの話になりがちなのですが、以前に紹介したように、トレーニングを受ける本人のやる気や意欲が伴わないと、トレーニングにかける時間や費用は無駄なものになってしまいます。やる気や意欲を「エンゲージメント」というのですが、頭ではわかっててもエンゲージメントを意識してトレーニングなどを行っているところはほとんどありません。やる気や意欲、すなわち、エンゲージメントを見える化、今回は、その6です。

7. 成長につながる仕事のアサイン

チャレンジ・スキル・モデルを使った仕事分析は、個人に対する仕事のアサインが適切かどうかの検討にも使えます。技術力の高さからリーダーとしての活躍を期待されているにもかかわらず、仕事に対する意欲や周りに対する配慮が足りないという評価になっていて、リーダーを任せてもらえない山本さん(仮名)を例にとって見てみましょう。

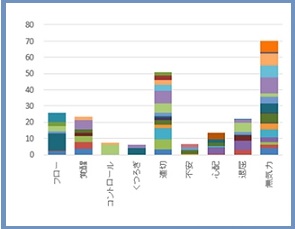

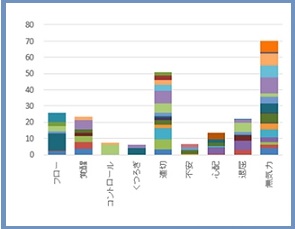

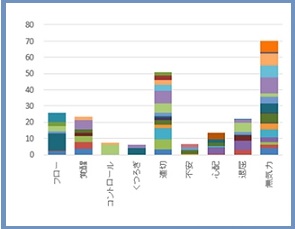

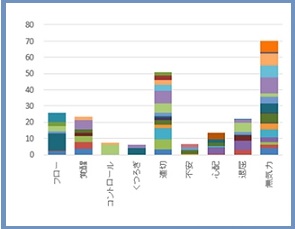

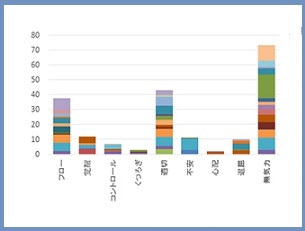

図115. 山本さんの仕事分析

このグラフは山本さんの3ヶ月間の仕事分析です。マネジャーの評価通り、無気力で仕事に取り組んでいることが多いことがわかります。先月紹介したエンゲージメント調査でも、山本さんは低い評価となっており、仕事に対するやる気や意欲を持てていないことがわかります。山本さんと直接話をしても「今の仕事は自分に合っているとは思えない」「ちゃんと責任は果たしているのだから問題ないはず」というような反応でした。

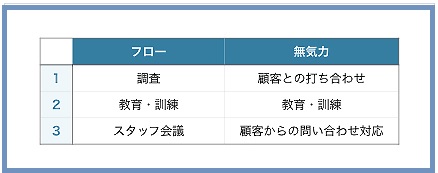

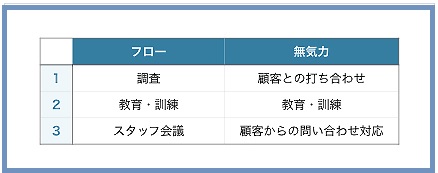

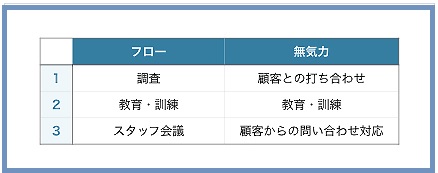

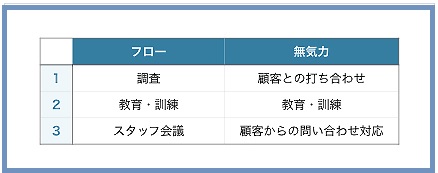

「無気力」な作業を減らして「フロー」な作業を増やすことが大切です。グラフではわかりにくいのですが「フロー」と「無気力」になっている具体的な作業の上位3つを見てみましょう。

図116. ふろーと無気力の作業トップ3

山本さんが担当している業務は、顧客と話をしてシステム全体の観点から製品仕様を提案し合意をとるというものです。IT業界でいうところのシステムエンジニアです。また、東村さんたちマネジャーは、高い技術力を持つ山本さんにプロジェクトマネジャーとしてのスキルを身につけてもらいたいと考えて、意識的に顧客と向き合う仕事をアサインしていたのですが、彼の「フロー」と「無気力」の作業を見ると次のようなことが考えられます。

・自分の技術力向上に意欲的で「教育・訓練」に熱心である反面、学ぶべきものがないときの失望は大きい。

・自分なりの調査や分析にもとづいたシステム設計、および、その内容をプロジェクトメンバーと共有することは意欲的に取り組んでいる。

・顧客と直接会って交渉したり提案したりすることに価値ややる気を感じていない。

この分析結果をもとに山本さん本人と話をしてみると、上司の指示なので従っているけれども、客先に出ることや今の仕事のやり方に納得がいかず、やる気が起きないということでした。さらに、現状の属人的なシステム設計のやり方をモデルベースのシステム化されたものにしたいという意欲を持っていることもわかりました。

担当業務を変えることは簡単なことではありませんが、東村さんらマネジャーと議論して、山本さんにはモデルベース設計の勉強をしてもらいながら、客先に出るのを減らした上で実務を通じてシステム設計の方法論を確立する仕事にシフトすることを約束してもらいました。

山本さんの仕事のアサインを変える話をしたのが5月だったのですが、その後3ヶ月...

図115. 山本さんの仕事分析

図115. 山本さんの仕事分析 図116. ふろーと無気力の作業トップ3

図116. ふろーと無気力の作業トップ3

図115. 山本さんの仕事分析

図115. 山本さんの仕事分析 図116. ふろーと無気力の作業トップ3

図116. ふろーと無気力の作業トップ3 図115. 山本さんの仕事分析

図115. 山本さんの仕事分析 図116. ふろーと無気力の作業トップ3

図116. ふろーと無気力の作業トップ3 図117. 山本さんの8月の仕事分析

図117. 山本さんの8月の仕事分析