前回のその1

前回のその1に続いて解説します。組織における決め事、ルールというのは、その組織のノウハウの結晶であるはずです。過去に様々な問題や失敗を体験してきた結果、こういう時はこう対応する、これは決してしてはならない、といったことが「ルール」として伝承されてきているはずです。ところがルールの精度も上がらず、本来ルールとして受け継がれるべき大切な情報も失われて、ろくでもないルールが残ってしまっている組織では、将来の成長は望めないでしょう。成長し続ける組織・チームを実現するために組織のルールは、次の点を考慮して制定すると共に、定期的に見直しされることが重要です。

1.経営計画書

顧客視点の経営理念を掲げ、経営トップの意思が下位層の作業員まで伝わる仕組みを作ることです。経営計画書の内容は、企業のそもそもの存立意義、顧客に対して、どのような製品サービスを提供していくのかを示す「経営理念」、それに向かっていつまでに、何をどの様に具体的に進めて行くかを「経営方針」「経営目標」として具体化し全社員へ明示し徹底します。

2.業務計画書

経営目標は、部署別に、その役割に応じて分担され、達成すべき目標値を定め、これを実現する方策を講じます。この活動内容を半年、ないしは1年の業務計画書にまとめ、それに従って、P,D,C,Aサイクルを回します。

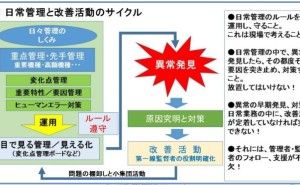

3.日常業務管理

部署ごとの業務の内容、責任範囲を明確にして業務フロー・業務マニュアルを作成します。その中で日常管理しなければならない「管理項目」と「手順」「管理点」を、

4Mに分類し、だれが、いつ、どのように管理するのかを決めます。また、成果を示す特性値(QCDの指標)の達成目標を定め、その達成度を常に監視し、達成できなかった場合の原因究明と対策案の立案を行います。このような日常業務の基本的活動を行うための仕事の基本ルールを定め、一人一人にこれを守ることを周知徹底させましょう。

・組織を決め役割、権限を明確にすること(組織図、業務役割分担表)

・組織間の横断的情報交換の仕組みを作ること(会議体、情報フォーマット等)

・組織の活動指標を見える化し管理する仕組みを作ること(管理グラフ、月報等)

・基本ルールの見直しを定期的に行う仕組みを作ること(少なくとも一年周期)

・必要な人材の育成、登用、信賞必罰の仕組みを作ること

個人商店的経営の場合は、上記の内容はすべて社長の頭の中にあり、また社員の一人一人のそれぞれに違った考えがありますが、組織の小さいうちは社長の指示のもとで日常業務が処理されていきます。ところが、これでは永遠に個人商店から脱皮することは難しく、組織...

前回のその1に続いて解説します。組織における決め事、ルールというのは、その組織のノウハウの結晶であるはずです。過去に様々な問題や失敗を体験してきた結果、こういう時はこう対応する、これは決してしてはならない、といったことが「ルール」として伝承されてきているはずです。ところがルールの精度も上がらず、本来ルールとして受け継がれるべき大切な情報も失われて、ろくでもないルールが残ってしまっている組織では、将来の成長は望めないでしょう。成長し続ける組織・チームを実現するために組織のルールは、次の点を考慮して制定すると共に、定期的に見直しされることが重要です。

前回のその1に続いて解説します。組織における決め事、ルールというのは、その組織のノウハウの結晶であるはずです。過去に様々な問題や失敗を体験してきた結果、こういう時はこう対応する、これは決してしてはならない、といったことが「ルール」として伝承されてきているはずです。ところがルールの精度も上がらず、本来ルールとして受け継がれるべき大切な情報も失われて、ろくでもないルールが残ってしまっている組織では、将来の成長は望めないでしょう。成長し続ける組織・チームを実現するために組織のルールは、次の点を考慮して制定すると共に、定期的に見直しされることが重要です。