【設計機能 連載目次】

多くの製品やサービスにおいては、顕在的な機能は定義しやすいが、潜在的な機能は見逃しやすくなります。それを漠然と捉えて、本質を見失っていた可能性もあります。この潜在的な機能の中に、機会損失が多く含まれている場合が多いため、この機能を漏れなく抽出する必要があります。漏れをなくすため、ここでは機能をロジカルシンキングのMECE的に、いくつかの意味に分類して俯瞰できるようにしてみました。

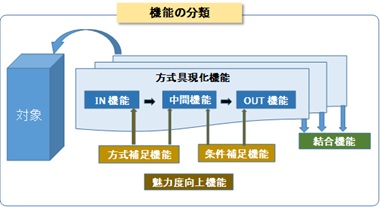

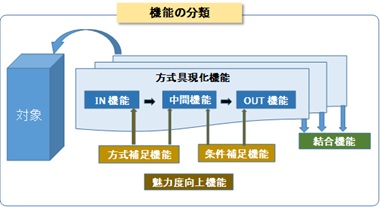

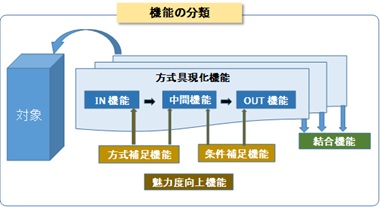

つまり、機能にはいろいろな意味が考えられます。機能をいくつかの意味で括ってみると図1のような構成になります。また違った視点で本質的な機能にフォーカスしてみてください。

図1. 機能の分類

1. 方式具現化機能

対象にとって本来必要な機能をより具体的な方式、手段、仕様として落とし込むために必要な機能になります。例えば、トースターの場合には、次のようになります。

【目的】パンを焼く。

【方式具現化機能】パンに熱を加えること。あるいは、パンに焦げ目をつけること。

【原理】ニクロム線等のヒーターを利用する。

上記のトースターのようなものは、対象が複数の部品から構成されているため、機能もシステム的になります。一般的に機能は、次のように表現されます。

IN機能(電流を流す)➡ 中間機能(電流を熱に変換する)➡ OUT機能(熱を発生する)

IN機能は次のように定義(表現)します。但し、一つのシステムに一つとは限りません。また、上記のトースターの例のように、他のシステムのOUT機能がそのままIN機能となるケースもあります。

「・・を受ける」「・・を吸収する」「・・を導く」「・・を検知する」等

中間機能は次のように定義(表現)します。但し、これも一つのシステムに一つとは限りません。

「・・を保持する」「・・を伝達する」「・・を抑制する」「・・を増幅する」等

OUT機能は次のように定義(表現)します。但し、一つのシステムに一つとは限りません。他のシステムのOUT機能がそのままIN機能となるケースもあります。

「・・を供給する」「・・を発生する」「・・を排出する」「・・を流す」等

2. 補足機能

補足機能は、方式補足機能と条件補足機能に分けられます。

(1) 方式補足機能とは

特定の方式を選んだために、対象の機能を十分果たせない場合の補足となります。方式選択に誤りがあると大きな機会損失が発生します。例えば、軸の回転を支えるためにメタル式ベアリングを採用したとします。その結果、摩擦熱により「熱」が発生し、空気等で冷却したり、油で潤滑したりする機能を補う必要性が発生します。

(2) 条件補足機能

与えられた機能条件、使用条件、制約条件等を十分果たせなかったケースにこれを補う機能のことを言います。例えば、ベアリングを屋外で使用する条件では、「錆を防ぐ」機能が付加されます。寿命を7年間とすれば、回転部の摩耗を防ぐことが必要になります。

3.結合機能

複数の部品間を何らかの方法で結合する機能が必要になります。

(1) 製品をどこかに置く機能

この場合は次のように定義(表現)しまます。

「・・を固定する」「・・を取り付ける」「・・を止める」等

(2) システム内の部品間を結合する機能

この場合は次のように定義(表現)します。

「・・に固定する」「・・に結合する」「・・に止める」等

4. 魅力向上機能

その機能が無くても製品本来の機能は果たせて...