1. 製品ライフサイクル

人間だれしも慣れ親しんだパターンで生活した方が楽なものですが、世の中そうは行きません。学校を卒業して仕事に就き、結婚して子供が生まれ、その子供がまた成長して学校を卒業し、そのライフサイクルが繰り返されて人類全体として繁栄していくわけです。

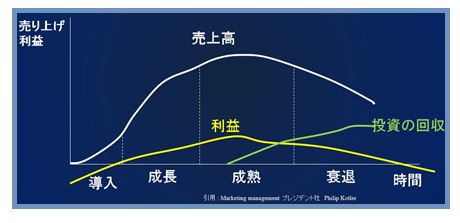

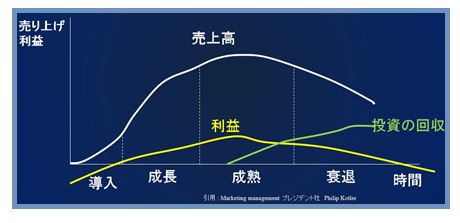

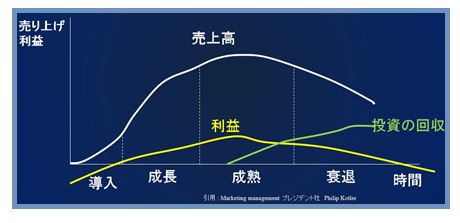

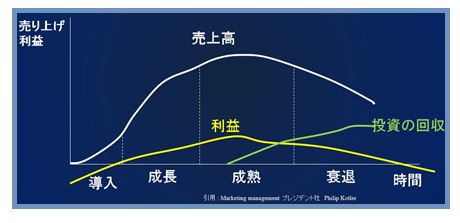

一つの工業製品についても同じで、生まれたばかりの時は誰も知りませんが、市場要請に応えるものであれば、新しいものが好きな人やメディアに取り上げられて売れ始め、宣伝、口コミなどで広まって絶頂期を迎えた後、それに代わる新たな製品が現れることで売れ行きが下がり始めて終焉を迎えます。この一連の動きを製品ライフサイクル(PLC:Product Life Cycle)と呼び、時間と売上、利益の関係は下の図1のようになります。

図1. 製品ライフサイクル

PLCは必ずしもこのようにきれいに変化せず、利益を上げないまま衰退する製品もあれば、急激に成長して長い期間成熟期を継続する製品もあります。また時間軸が数十年の長期に渡る場合もあれば、1年でサイクルが終了するものもあります。ステージによって取るべき手段が違いますから、自分の担当する製品が今PLCのどこかを常に留意しておく必要があります。

2. PPM(Product Portfolio Management)でPLCバランスを整理する

複数の製品群を扱っている企業では、資金の流れを考えながら前記のPLCステージを組み合わせる必要があります。投資が必要な導入期の製品ばかりでは資金が不足してしまい、一方成熟期の製品群ばかりだと、現時点での利益は好調であっても、多くの製品が同時に衰退期に入り、次の利益源が乏しくなってしまいます。

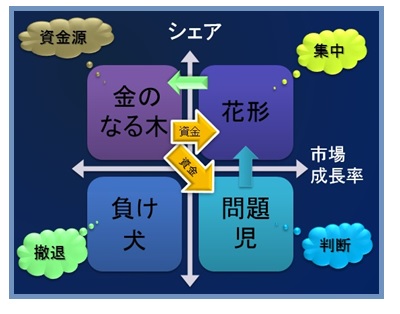

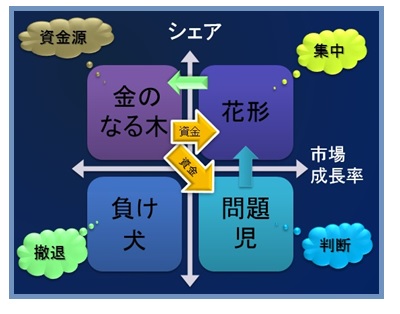

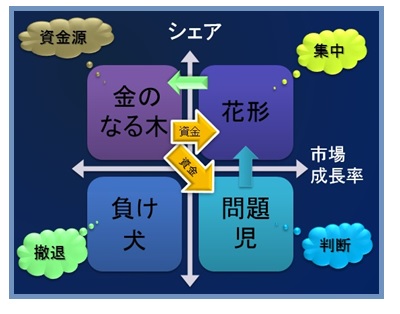

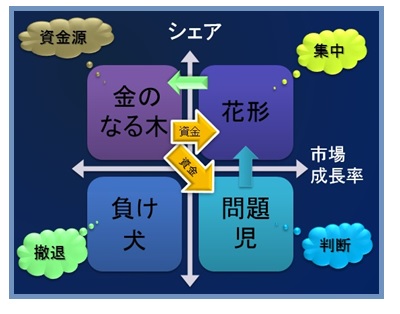

そこで下図2に示すようなPPM(Product Portfolio Management)というチャートを作成してバランスを分析します。ここで横軸は市場の成長率で、図1で見たように成長期は高く、ピークを越えて衰退期はマイナスになります。PPMの縦軸はその製品分野における自社の市場シェアであり、相対的に高ければ上の象限、低ければ下の象限に位置します。

図2.PPM(Product Portfolio Management)分析

市場成長率の高い導入期や成長期に高いシェアを確保すれば、図中右上となり、市場で注目されるポジションという意味で「花形(英語ではStar)」と呼ばれます。この状態のままPLC成熟期から衰退期になると、左上に移動し、投資が不要で新規参入も減るため、利益率の高い「金のなる木(Cash Cow)」ポジションとなります。

一方で成長期の熾烈な競争に敗れて市場シェアが低いポジションは図中の右下になり、「問題児(problem child)」と呼ばれます。まだ市場が拡大している時は挽回のチャンスがありますが、成熟期、衰退期になるとそのシェアは固定化されることが多く、左下の全く見込みのない「負け犬(Dog)」に成り下がり、撤退しか選択肢が無くなります。そうならないためには金のなる木で生んだ資金を花形に投入し、シェアを下げないようにすることが重要になります。また問題児の状況を見極め、投資によって花形ポジションに引き上げるか、それともあきらめて撤退するかを判断しなければなりません。

そんなにたくさんの製品群を持っていなくても、新期分野に進出する時には導入期の資金を捻出する方法を考える必要があります。

3. アンゾフの成長ベクトルで挑戦方向を整理する

新規分野に進出する時には、新しい「技術」に向かう場合と、新しい「市場・顧客」に向かう場合があります。これをロシア出身で米国の経営学者であるイゴール・アンゾフ(Igor Ansoff)は、図3の「成長ベクトル」として整理しました。

図3.アンゾフの成長ベクトル

現在の技術を現在の市場に提供することでシェアを高める戦略は(A)既存市場の深耕型であり、リスクは小さいもののいずれ成長に限界が来ます。そこで現在の市場に閉塞感がある場合は、(B)新技術開発戦略で、新たな技術・製品を現在の顧客に...

図1. 製品ライフサイクル

図1. 製品ライフサイクル 図2.PPM(Product Portfolio Management)分析

図2.PPM(Product Portfolio Management)分析

図1. 製品ライフサイクル

図1. 製品ライフサイクル 図2.PPM(Product Portfolio Management)分析

図2.PPM(Product Portfolio Management)分析

図1. 製品ライフサイクル

図1. 製品ライフサイクル 図2.PPM(Product Portfolio Management)分析

図2.PPM(Product Portfolio Management)分析