1. わかりやすい文書を書く力がレベルアップする

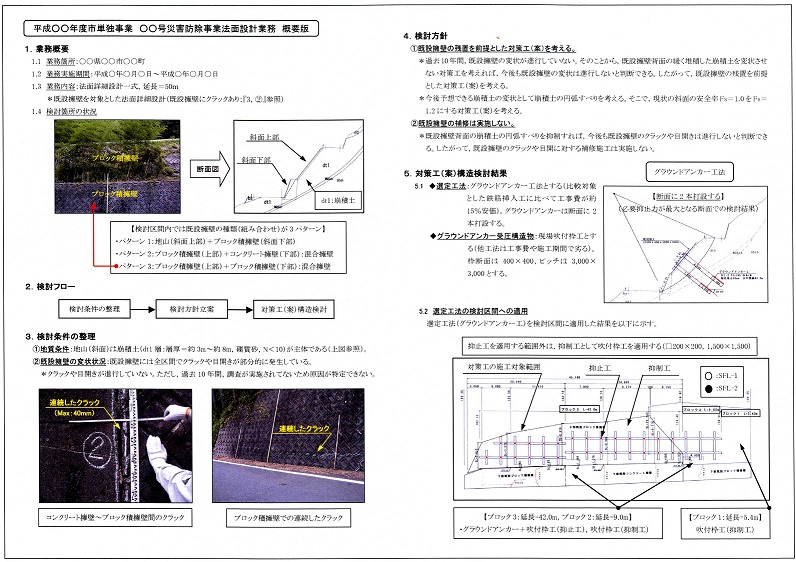

自分が担当した業務の概要版をA3判の用紙1枚で作成してください。A3判の用紙1枚で業務の概要版を作成することでわかりやすい文書(読み手に内容が明確に伝わる文書)を書く力がレベルアップします。また、記述式の問題が出題される試験、例えば、技術士第二次試験などの試験対策になります。

A3判の用紙1枚で概要版を作成するためには以下の①~③の作業が必要です。

① A3判の用紙1枚で概要版を作成するための構成を考える。

② 構成に対する記述内容注1)を考える。

③ 記述内容に対する記述方法注2)を考える。

注1):「記述内容を考える」とは、構成に対して書くべきことを考えることです。「あれも書こう、これも書こう」ではA3判の用紙1枚で概要版を作成できません。このためには、構成に対して書くべきことを考える必要があります。すなわち、これは、概要版に書くべきことを取捨選択すること(業務内容の幹と枝葉を考えること)です。

注2):「記述方法を考える」とは、A3判の用紙1枚の中に収まるように記述内容の書き方を考えることです。例えば、「文章の羅列で書くと収まらないので表や箇条書きで書こう」、「説明文を削るため写真と図を入れよう」などと考えることです。

枚数に制限を設けずに概要版を作成することは簡単です。やったことを単純に羅列するだけで概要版を書くことができるからです。

「論文の書き方:清水幾太郎著:岩波新書」1959年3月17日 という本があります。この中で「短文から始めよう」という項目があります。

著者が東大の学生だったころ、「社会学雑誌」という機関誌に外国文献を紹介するという仕事を与えられたそうです。この仕事のルールは、1千字、すなわち、400字詰原稿用紙2枚半で文献を紹介することです。数百頁の大著述もあれば、わずか数頁の雑誌論文もあったそうです。著者がこの経験を通して学んだ様々なことをこの項目の中で書いています。

例えば、以下のようなことを書いています。

・・・枚数が小さく限られていると、否応なしに、読んだものの大部分を思い切って捨てなければならぬ。枚数の制限というのは、精神をノンビリした受動性から苦しい能動性へ追い込むための人工的条件である。・・・

注3):アンダーラインは弊社で付けました。

このアンダーラインの箇所は、A3判の用紙1枚で概要版を作成するときにも当てはまることです。A3判の用紙1枚で概要版を作成するためには、自分が実施した業務の内容(業務の成果)の大部分を思い切って捨てる必要があります。

A3判の用紙1枚で概要版を作成すること(上記した①~③の作業を行うこと)は、精神をノンビリした受動性から苦しい能動性へ追い込むための人工的条件です。

しかし、この人工的条件によってわかりやすい文書を書く力がレベルアップします。自分が実施した業務の内容をA3判の用紙1枚で書くため、構成を考えたり、記述内容や記述方法を考えたりするからです。すなわち、A3判の用紙1枚の中に、わかりやすい文書を書くための方法が凝縮されているからです。

この人工的条件の基でわかりやすい文書を書くための方法を学ぶことが、わかりやすい文書を書く力をレベルアップさせるための1つの方法です。

2. 技術士第二次試験などの試験対策になる

A3判の用紙1枚で概要版を作成することは、記述式の問題が出題される試験の試験対策になります。「制限範囲内で解答をまとめる力」を鍛えることができるからです。

例えば、技術士第二次試験を考えます。この試験では記述式の問題が出題されますが、解答を書くための答案用紙の枚数が制限されています。問題によって異なりますが600字詰用紙×1枚~600字詰用紙×3枚です。

文字数に制限を設けずに解答を書くことは簡単です。考えたことを羅列するだけで解答を書くことができるからです。しかし、技術士第二次試験では...