【目次】

第4章 親和図法の使い方 ←今回

第5章 マトリックス・データ(MD)解析法の使い方

第6章 マトリックス図法の使い方

第7章 系統図法の使い方

第8章 アロー・ダイヤグラム法の使い方

第9章 PDPC法の使い方

第10章 PDCA-TC法の使い方

新QC七つ道具:第4章 親和図法の使い方

【参考文献について】文中( )内の意味

参考文献に頼る機会の多い本節では、次のような工夫をして、参照を容易にしたのでご活用願います。すなわち、参照すべき個所の表示を、参考文献は、参考文献リストのローマ字、参照ページはその後に続く数字で表わし、( )でくくることにしました。ということで、まず、活用する参考文献を、ローマ字の符号をつけて下記に紹介します。G、H、I以外の著者は、川喜田二郎氏です。

A 「発想法」中公新書No.136

B 「続・発想法」中公新書No.210

C 「問題解決学」講談社

D 「知の探検学」講談社現代新書No.476

E 「パーティー学」社会思想社現代教養文庫

F 「KJ法 」中央公論社

G 「カンの構造」中山正和著 中公新書No.174

H 「管理者・スタッフの新QC七つ道具」日科技連出版

I 「新QC七つ道具の企業への展開」日科技連出版

J 「チームワーク」光文社(カッパブックス)

K 「経営のためのKJ法 入門」日本能率協会編

4.1.4 オリジナル手法「KJ法」

(3) KJ法の持つ3つの側面(位置づけ)

ⅰ)論理学上の位置づけ(A4、E157-60)

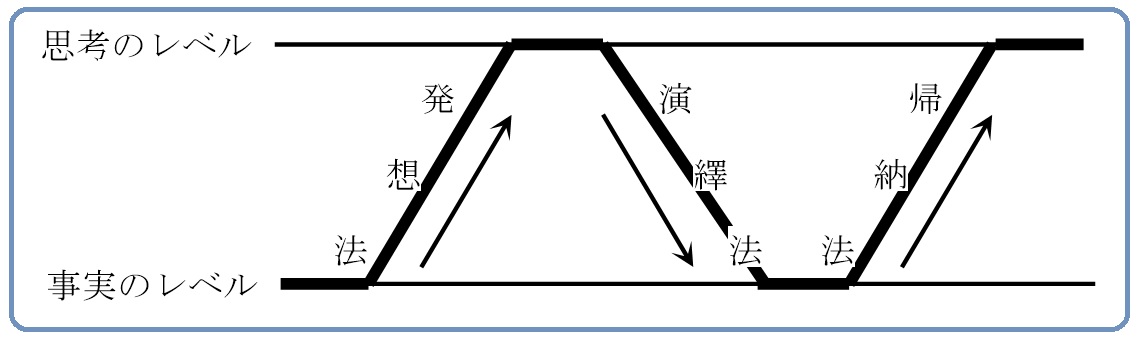

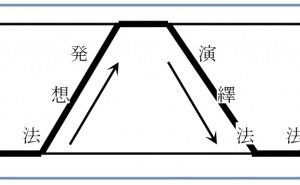

川喜田氏の調査研究は、一般的な“仮説検証型”(立案した仮説の検証に役立つデータを採取して演繹・帰納の順序を踏んで解析する)とはまったく逆のやり方(“発見型”と命名)、すなわち「野外において関心をひいたデータはすべて採取し、その雑多なデータから仮説を引き出す方法」として提唱され、それがKJ法 です。

この提唱に対し、川喜田氏の友人で、論理学者であり哲学者でもある上山春平氏から、「その考えは、アリストテレスが論理学の3つの方法としてあげた“インダクション(induction:帰納法)”“デダクション(deduction:演繹法)”“アブダクション(abduction)”の“アブダクション”に当たり、日本語訳をつけるとしたら“発想法”であろう」とのコメントがあったとのことです。(A4)

また、上山氏の話では、帰納法と演繹法はその後発達をみましたが、発想法はアリストテレス以降ほとんど発達をみていないとのことで、唯一、アメリカの哲学者C・チャールズが、弁証法との関連で“アブダクション”に言及しているくらいのようです。川喜田氏はこれを受けて、「確かに弁証法は思想史上そのような位置づけをもっており、“KJ法 ”は、ある意味で “弁証法の技術化”である」としています。(B8)

KJ法 についてこのような認識を持つことは、親和図法を活用する上で、データを、頭にある区分に振り分け(演繹的整理)たり、論理的なグルーピング(帰納的整理)をする過ちを避ける意味で大切です。すなわち、「親和図法は、演繹法(deduction)でも帰納法(induction)でもなく、発想法(abduction)である」という認識が第一です。

ⅱ)科学的方法における位置づけ(A6-12)

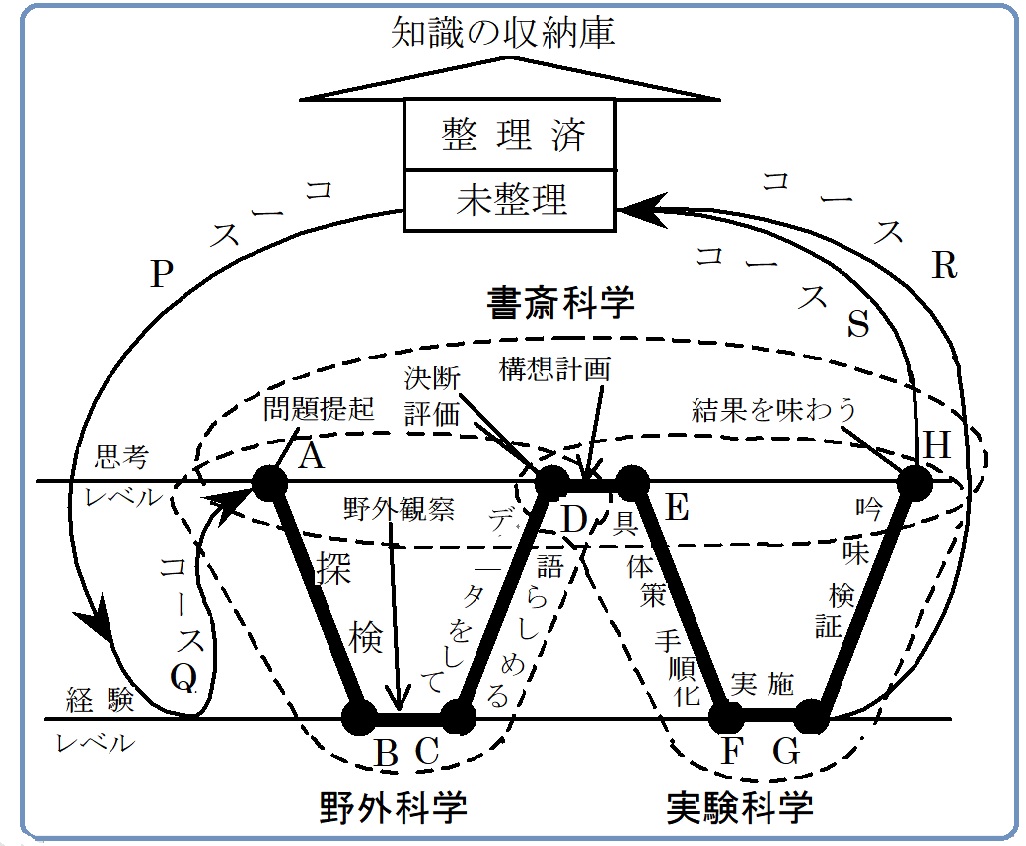

科学は一般的に、文献と推論を重視する“書斎科学”と、実際に現実界のものに触れて、観察したことを重要なよりどころとする“実験科学”に分けられますが、川喜田氏は、それに“野外科学”を加えて3つにすべきであるとしています。(A6)

そして、野外科学は、実際の観察と経験を重視する点で実験科学と重要な共通点を持ちますが、観察の対象である“自然”が、実験科学の場合、観察内容を限定した“反復可能な自然”であるのに対し、野外科学の場合、反復性のない“歴史的、地理的一回性を帯びた個性的な自然”であるところが、決定的な違いであるとしています。(A13)

いま一つ、野外科学と実験科学の決定的な違いとして、実験科学が“仮説の検証”が重要である(仮説検証型)のに対し、野外科学は“仮説の発想”と結びついている(発見型)点であるとし、KJ法 を、野外科学における“仮説を発想させる方法”と位置づけています。(A14-15)

ここでN7関係者として興味深いのは、野外科学における“野外”は、「人間を含んでも差し支えのない自然であり、野外なのである」とし、「企業の中の現場が野外に該当することもある」(A15)としている点です。

この連載では、“親和図法”を、混沌からの脱出のためのデザインアプローチ的手段として把握していますが、もし、扱うテーマが“企業の中の現場”を野外科学の“野外”ととらえ、その実態を把握する手段とするような場合は、データ採取からB型文章化に至るまで、忠実に“KJ法 本来のステップ”に従うことが、結論の信頼性と説得力を高める上で必要です。

ⅲ)一仕事の12段階(W型問題解決モデル)における位置づけ(A22、F28-34)

ところで、川喜田氏は、別のきっかけと背景で“一仕事の構造は12段階である” との結論に到達済みでした。そしてあるとき、衝撃をもって、この両者が同じことをいわんとしていることに気づいたというのです。(F32)この話に興味を覚え、その対比を筆者なりにまとめてみたのが下表(表4-1)です。

表4-1 一仕事12段階とW型図解の対比

この対比は、若干の無理はあったものの、 これにより、“一仕事の12段階”と“W型図解”双方に対する筆者の理解が深まったので、参考のために掲載した次第です。

以上のように、KJ法をこのような総合的な問題解決モデルの中で明確に把握しておくことは、親和図法活用の充実と活用範囲の拡大につながると考えて解説しました。ところで、川喜田氏の多くの著書に、用途に的を絞ったいろいろな形のW型図解が紹介されており、それぞれ示唆に富むのですが、次の2事例は、技術に関わる管理者・スタッフにとり特に参考になると思われるので、出典のみであるが併せて参考にして下さい。

- 実験科学における仕事の手順(C93)

- 新製品開発における仕事の手順(C94)

4.1.5 親和図法のKJ法における位置づけ

親和図法のオリジナルとしての“KJ法”についていろいろな側面から説明してきましたが、最後に、親和図法のKJ法における位置づけについてです。

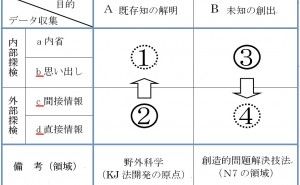

(1) KJ法適用範囲の整理

そのためには、まず、KJ法の適用範囲の整理が必要と考え、筆者なりに整理した結論は次の通りです。すなわち、KJ法関連の著書にある適用事例をレビューしてみると、KJ法は活用の目的から次の2つに大別することができます。

前者は、外部探検を通じて入手した、ばらばらで断片的な情報から、既に存在が確立している既存知(社会や文化・技術といったもの)の本質を解明するもので、KJ法開発の契機となった“野外科学の領域”といえます。後者は、内部探検を通じて入手した、我々の脳裏に存在する、まとまりきっていない思いや考え、知識から、未知(未だ知られていないアイデアや理論・思想など)を創出するもので、KJ法の“創造的問題解決技法としての領域”です。

一方、KJ法による解明、創出のもとになるデータに目を向けると、入手方法の点から内部探検と外部探検に大別することができます。さらに、内部探検は“内省”と“思い出し”、外部探検は“間接情報”と“直接情報”に区分できます。(B32)

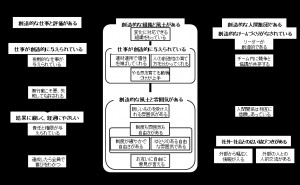

この関係をマトリックス図にまとめたのが図4-3です。図4-3における矢印の意味は、Aの場合、“既存知の解明”には、入手データ(②)をして語らしめつつ“発想と統合”がなされなければならないのです。

その“入手データ(②)をして語らしめる”源泉が、データとして顕在化してはいないのですが、外部探検を通じて、無意識のうちに我々の脳裏に蓄積された無意識知(①)の“内省”や“思い出し”であることを示そうとしています。

図4-3 KJ法 における親和図法の位置づけ

同様に、Bの場合は、内部探検を通じて入手したデータ(③)から、創出(発想と統合)により “新しいもの(未知のアイデア)” を手に入れるが、問題の解決につなげるためには、それらの具体策化が必要になります。

その具体策の信頼度の確認と向上には、“新しいもの(未知のアイデア)”に関係の深い知識人・ベテランや文献・資料(④)が有効であることを示そうとしています。

...