1. 既存と異なるSCMを考える

前回の「第3のSCM: 複雑系・安定・利益」では、需要か制約と同期させる既存以外のSCM:サプライチェーンマネジメントの在り方を、部分最適(ブルウィップ効果で注文増幅)・全体最適(情報共有による同期で増幅なし)とは異なる自律分散と仮定することで導きました。その結果、情報共有のない状況に関わらず川下の変動が緩やかになると川上の変動も瞬間的に緩やかになる必要があり、モノのふるまいは安定する(以外ない)と示されました。

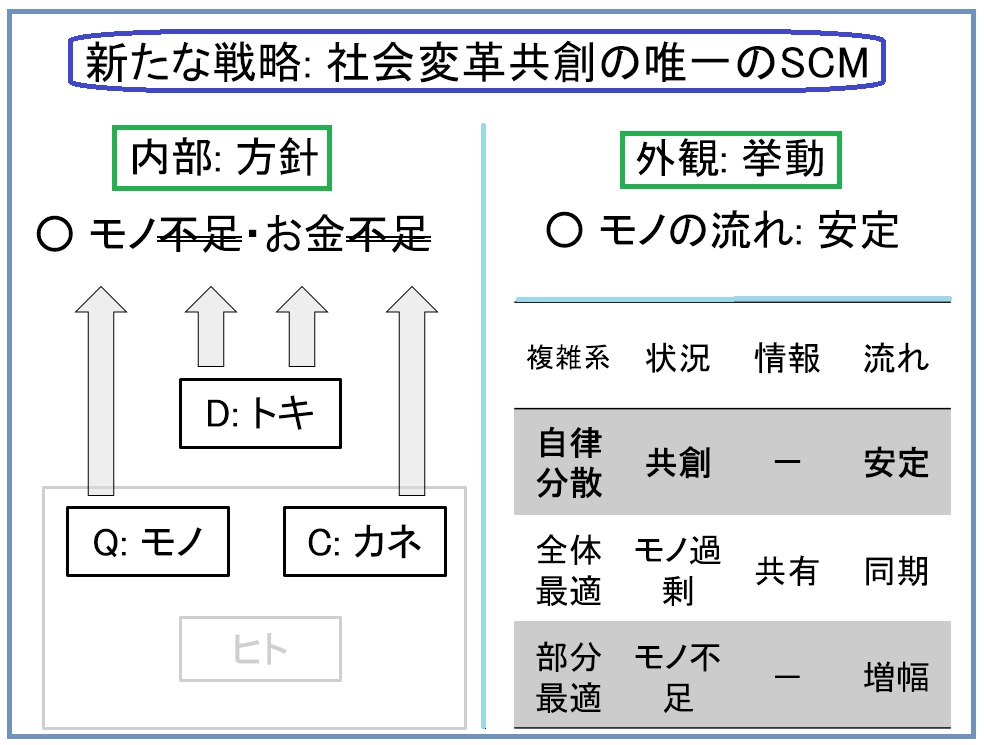

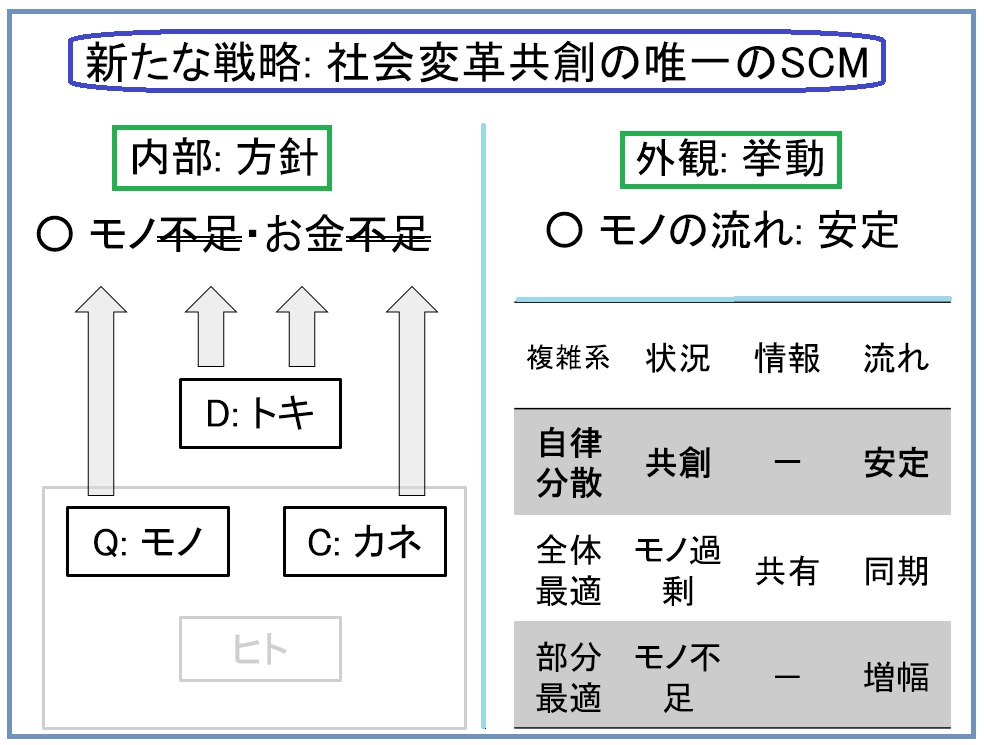

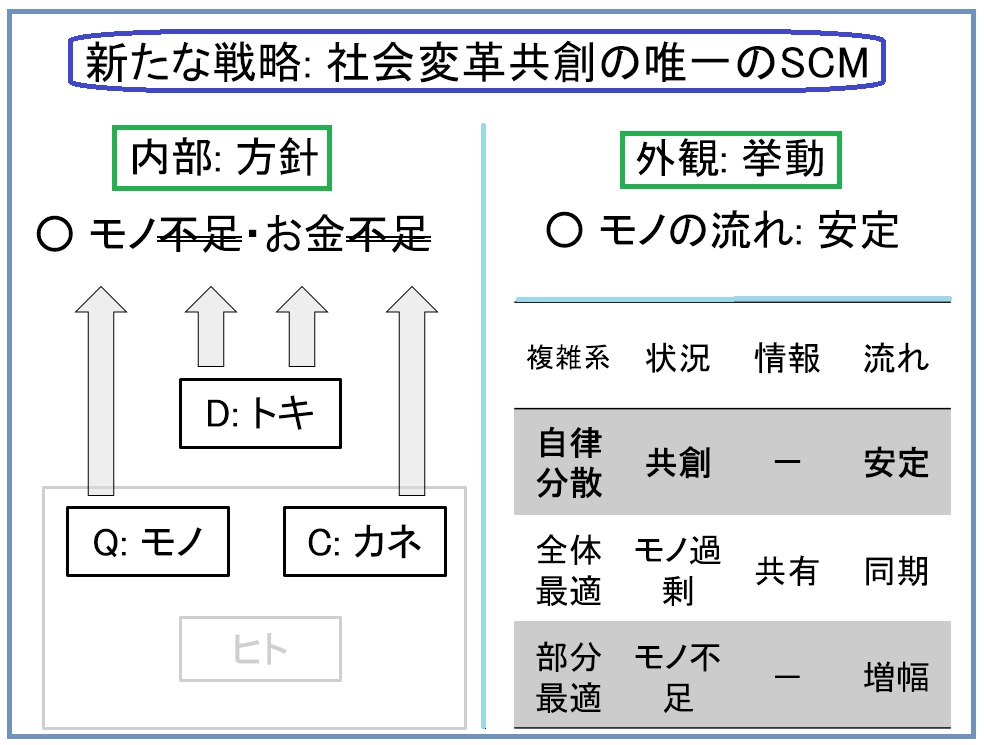

既存と異なるSCMを考えると、こうした外から観測可能な安定したモノの流れのほかに、実行のための方針(戦略)・計画(戦術)といった内部の思考と手順をさらに探索せねばなりません。そしてそれらが流れの安定とつながることを示すことによって、はじめて既存以外のSCMがあり得るといえるでしょう。

2. 方針制約除去

既存のSCMは、資金最大を目指す方針下で在庫最少を目標にし、どのストック・フローも販売されるタイミングの販売量をそろえるリーン生産方式(トヨタ生産システムの拡張)を採用し、制約があればその速度に従わせます(TOCのDBR)。

これらから数えれば第3の、既存と異なるSCMでは、時代を考慮し、例えば環境や福祉の領域で森林資源や再生資源、そして障碍者や高齢者対象の生産活動なども対象に含ませる必要があります。こうした市場のモノの多寡以外も考慮する領域では、個別に必要な条件とそれらの優先順位が異なります。ただしモノの多寡以外の条件があるという共通点から、自律分散として扱うことが適正でしょう。

既存で最重要視される資金最大・在庫最少・同期の採用と改善は、どのストック・フローの値も販売のさかのぼりで1つだけに決まる一義性によって、単純に方針制約と位置付けられます。この制約を避けるため、探索においては生産や経営の基本にさかのぼって検討する必要があります。

3. 戦略策定

主に経営資源(ヒト・モノ・カネ)を、副に製造業の基本(QCD)を参照し、新たな戦略を策定します。

策定手順は、経営資源(3項目)の各項目間に1つ1つ戦略を設けて優先順位をつけ、上位2戦略を採用することで、3項目全てを参照したとみなせる新たなSCMの戦略に採用するものです。意味が含まれるので、モノにQ(品質)を、カネにC(経費)を充てます。のこるヒトはSCMの立案サイクルからみて適さないので除き、代わりにD(納期)をトキ(タイミング)に拡張して採用します。

こうした観点から得られる戦略は、モノ不足回避(トキとモノ)、キャッシュ不足回避(トキとカネ)、そして過剰在庫回避(モノとカネ)の3戦略でよいでしょう。

SCMのミッション自体であることからモノ不足回避は1位に採用します。2位に過剰在庫回避を採用すると、モノの過不足ない状態を意味します。これは既存と同じ戦略です。(既存戦略の出現は検討の正しさに言及していますが)既存以外の戦略につながらないことから、過剰在庫回避は不採用とします。よって新たな戦略は、モノ不足回避とキャッシュ不足回避の組み合わせ(以外ない)と示されました。

4. 戦略と挙動

調達を前倒す(前回の第4節)ことは、モノ不足回避に直接つながります。失注予防となり、販売見込を大きく外れた注文を受注できる場合があり、リーン生産方式以上の利益をもたらします。このとき指標にキャッシュ不足回避を採用し、分散させて前倒すことで調達は販売(見込)よりも安定化できます。こうしたモノとキャッシュの不足回避を具体化できる調達の前倒し・分散によって、モノの流れは安定化できます。次に手順の工程削減をねらうなら、予め安定化させた調達に対してモノとキャッシュの不足をしないように調整することで読み替えることが妥当でしょう。

5. 既存以上の利益をねらうサプライチェーン

既存以外のSCMは、モノ不足回避とキャッシュ不足回避を戦略に採用し、そのうえでモノの流れの安定化を並行して組み...