1.研究開発テーマ管理の概要

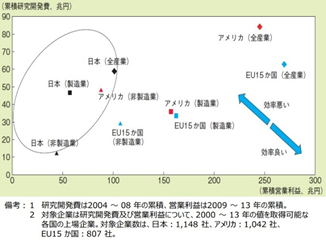

まず初めに何気なく使っている研究、開発、そして設計の違いを考えてみましょう。技術分野によっても変わると思いますが、私なりに整理したものが表1です。製品化の流れとしては研究の成果を開発に生かし、その成果を設計で具現化する流れですが、必ずしもそのように進むわけではなく、新規性の小さい製品や発注元が開発を担当する場合は、直接設計から開始することもあるでしょう。

(表1)著者作成

2.研究開発テーマ管理の課題

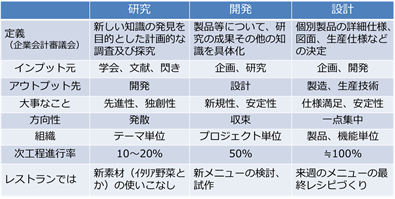

研究開発のテーマは表1・4行目のように先進性、独創性、新規性が求められますが、それらが大きいほど不確実性も高まります。必ず実現できる独創的な技術などあり得ません。図1は新製品開発の工程が進むにつれてアイデアが減少してく様子であり、一つの成功製品を生み出すには3000個の初期アイデアが必要であることを示します。この図で調査段階とプロジェクト開始の間には「魔の川」、技術開発と量産の間には「死の谷」、量産と成功の間には「ダーウィンの海」が待ち受け、プロジェクトを振るい落すのです。

また大きな需要が見込まれる分野は、当然競合企業もすべて同じように考えていると想定すべきでしょう。研究開発競争も激烈になる覚悟が必要です。そうなると過去の研究資産、知的財産、資金、人材、そして販売力といった総合力の勝る業界リーダーが優位になります。

一方で将来の市場がはっきりしない革新的な技術や製品分野、もしくは需要は明確だが予想される市場規模が十億円程度と小さい場合は、大企業で手掛ける必然性が薄れます。リスクを覚悟して10億円市場を開発するよりも、現状の200億円事業を5%拡大する方が少ない投資で確実であると判断するためです。

ソニー創業者の井深大さんが言ったとされる「1・10・100の法則」があります。これは商品アイデアを出す努力が1とすれば、実際にそれを商品化し量産するには10の努力が必要で、さらに利益の出る事業とするには100の努力が必要という意味であり、実際事業に携わってみるとまさにそんな感じです。あらゆるアイデアをすべて事業化していたらいくら資金があっても足りません。図1のように、有望な製品に段階的に絞っていく工程が必要なのです。

(図1)新製品開発の成功経緯[1]

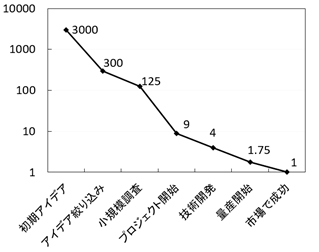

事業の営業利益を研究開発への投資額で割った指標を「研究開発効率」と定義した時の、国別産業別比較が図2です。右下ほど効率が良いわけですが、日本製造業は米国/EUよりも多額の研究開発費を投じながら、少ない利益しか生み出しておらず、効率でいえば4倍近い差があります。もう少しプロセスを効率化しても良さそうです。

(図2)研究開発効率[2]

3.研究開発テーマ管理のプロセス

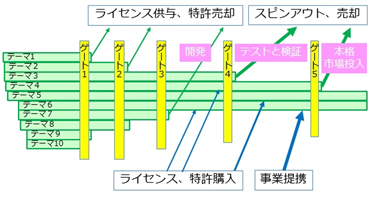

成功まで到達するアイデアが図1のように少ないとするならば、まずは多くのアイデアを発想し、効果的に絞り込んでいくプロセスが必要です。ステージゲート法と呼ばれるその工程を図3に示します。[3]

インタビュー、調査、ブレスト、学会、観察などあらゆる手段で得られた技術アイデアは、いくつかのゲート(フィルター)で開発継続を中止していきます。典型的な例では各ゲートで次のような項目がチェックされます。

(図3)研究開発テーマの絞り込み [3]を元に筆者作成

- ゲート1:初期的な市場、技術、事業性の評価

- ゲート2:ニーズ、競合、詳細な市場、技術、事業性、財務、日程、リスクの評価

- ゲート3:戦略との適合性、競争優位性、市場魅力度/成長性、コアコンピタンスの活用度、技術実現性、財務的期待度と確実性評価

- ゲート4: 開発技術評価、限定的な顧客テスト、生産プロセスの机上確認、市場投入計画の実現性評価

- ゲート5:試作品機能確認、顧客テスト、テストマーケティング、試験生産の結果

既出の1・10・100法則で分かるように、プロセスが進むほど必要な投資額が増えるため、後ろのゲートでテーマを止めるほど人、時間、資金といった資源のムダのほか開発担当者の心理的抵抗も大きくなり、ゲート4以降での中止は容易でありません。いかに多くのテーマをゲート1の前に用意し、有望なものをゲート3以降に進めるかが重要です。

また近年図3に示すように、中止したテーマの研究開発過程で生まれた知的財産を外部に供与、売却したり、担当した技術者が別法人を設立して事業化したり、逆に社内で不足する技術などの資源を外部から調達する、いわゆる「オープンイノベーション...