1. 技術開発戦略立案の背景

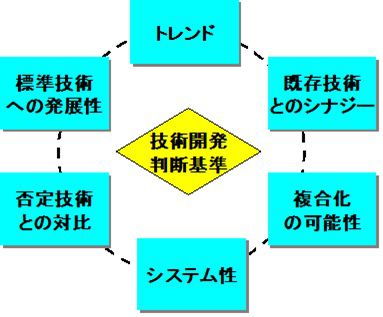

いくつかの中小企業の経営者から、技術開発戦略を立案する場合に、判断基準は何ですかとの質問を受けました。それに対して筆者は、どうしても外せないと思われる「技術開発の判断基準」として、図1に示す6項目を紹介しています。筆者がコンサルティングに関係した2~3の企業でも、類似の基準が考慮されていました。ここでは、「トレンド」、「既存技術とのシナジー」、「複合化の可能性」、「システム性」、「否定技術との対比」、「標準技術への発展性」の6つを紹介します。今では、中小企業においても避けて通れない重要な判断基準となりつつあります。

図1 技術開発6つの判断基準

2. 技術開発戦略6つの判断基準とは

「トレンド」は、あまり説明は要しないと思われます。世の中の技術動向をおさえることです。

「既存技術とのシナジー」は、その企業のコア・コンピタンスをいかに有効に使えるかが問われているという意味です。

「複合化の可能性」は、その技術と既存の自社あるいは世の中の技術と組み合わせて、新たな製品ができないかということを考えることです。

「システム性」は、例えば、その技術の特許だけでなくその周辺技術までシステム的におさえておけば差別化につながるという意味です。

「否定技術との対比」は、例えば、紙の書籍は将来電子書籍に置き換わることが予測され、その場合に両者の開発をどうするかについて戦略を立ててお...