◆『業務が忙しくて新しいことができない』に対処する方法

新規事業に限らず、会社でなにか新しいことを始める時に問題になるのは時間です。「業務が忙しくて新しいことができない」というのはよく聞かれることです。「新しいことをやらなければならないと散々言っているんですが、なかなか応じてもらえないんです」とは、A社の研究開発トップの言葉です。仮にAさんとします。私とA社はコロナ前からお取引があります。この言葉は数年前にA社の会議室で聞いたものでした。

Aさんは技術者あがりの研究開発トップ。A社の企業規模は大きく、社員数は数千人規模です。会社を船に例えるならば、タンカーのようなイメージ、舵を切っても思うように曲がってはくれないのでしょう。「なかなか応じてもらえない」という言葉につながります。

私が気になったのは、Aさんの「応じてもらえない」という言葉でした。Aさんの方が役職は上のはずですが、「もらえない」というのには違和感がありました。しかし、A社の事情を聞くにつれ、なるほど、と思えるようになりました。

どういうことかと言えば、A社では、研究開発部門の仕事のほとんどが事業部から依頼されたもので、研究開発部門独自の仕事は少なかったのです。研究開発部門の裁量で進められることがほとんどない状態では、「新しいことをやってほしい」というのがいくら研究開発トップからの指示だったとしても、現場には応じてもらえないということでした。

研究開発部門の課長から見れば、Aさんにはあまり権限がないように映っていたかも知れません。お飾り上司といえば言葉は悪いですが、実質的に仕事の評価を決めるのはAさんではなく事業部だからです。つまり、事業部に評価されれば課長は評価されます。Aさんの言うことを聞いたからと言って評価される訳ではないのです。そうすると、課長はAさんの言うことは聞かずに、事業部の仕事を優先しますよね。

1.会社としてどうするべきなのか?

このようなお話はよくある話です。新規事業に取り組まなければならない場合、多くの方が、「研修をすればなんとかなるのでは?」という考えでお問い合わせをくださるのですが、研修だけをして済むのであれば、多くの会社が新規事業に成功するでしょう。

実際に、A社でも、過去に研修はしていたそうです。例えば知財の研修やテーマの創出研修などです。それらの研修をしており、人材開発を進めていたにも関わらず、研究開発部発の新しいテーマがないことでAさんはお嘆きでした。A社の場合、この研修をするのにも 現場からの抵抗があったそうです。というのも、「事業部依頼の仕事が忙しい」「研修などに時間を割いている余裕はない」という現場の声があったのです。

Aさんは部下の声をよく聞くタイプのトップです。現場の声を丹念に聞き、会社の状況も説明した上で研修の導入に踏み切ったそうですが、研修は期待通りの成果を上げなかったそうです。研修後、Aさんが「新しいことをやるように」という指示を与えても梨のつぶて。そのこともあり、Aさんは困っておられました。

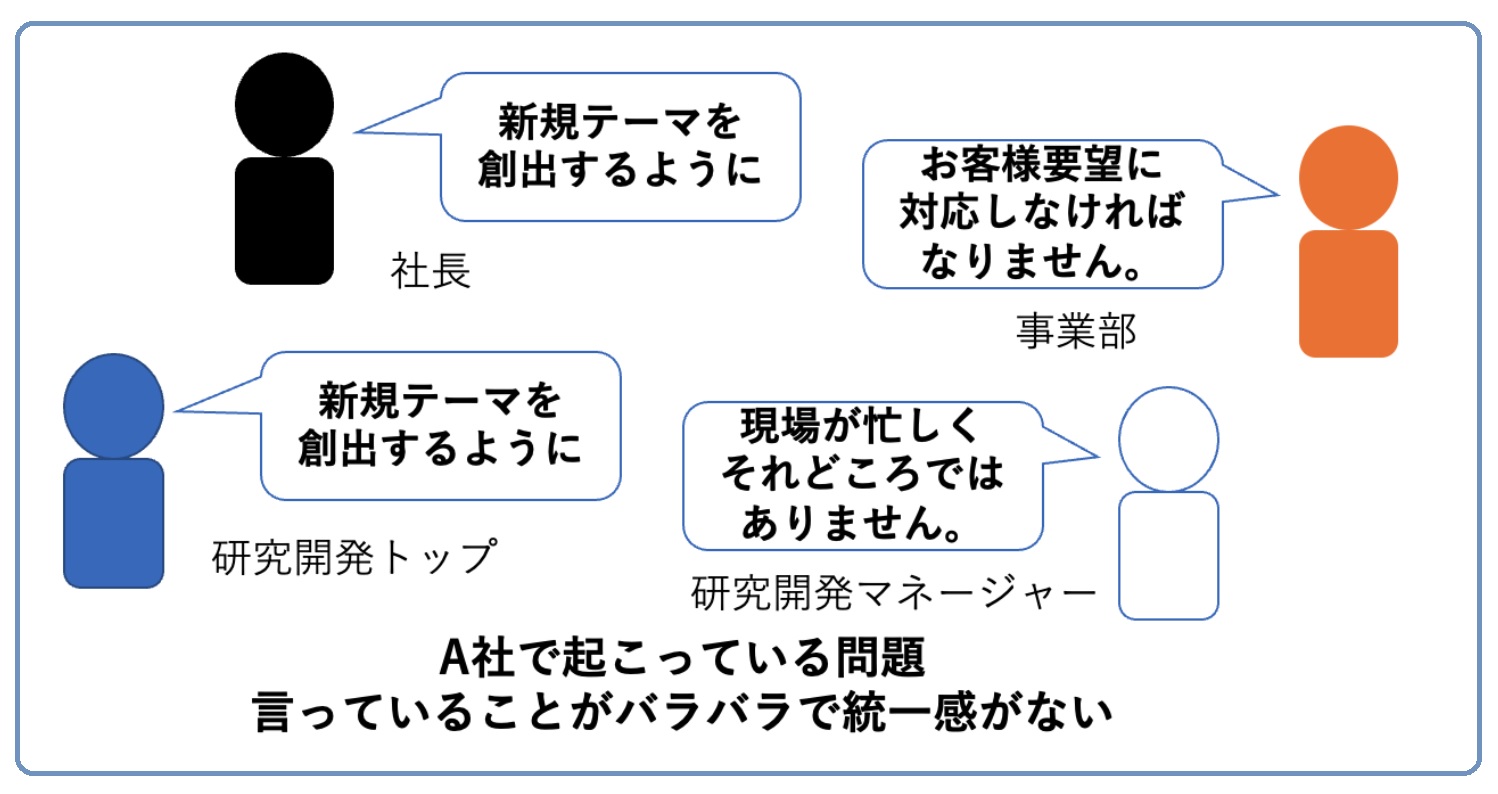

「社長はどう言われているんですか?」と私がお聞きしたところ、Aさんは間髪入れずに「社長は新しいテーマを創出するように言っています」と話されました。

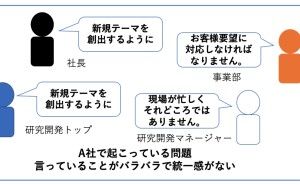

A社で起こっている問題を図にすると、上のようになります。一言でまとめると、統一感が無いのです。社長や研究開発トップであるAさんの意思が反映されない組織であると言えるでしょう。

2.本来どうあるべきなのか?

「社長が言っていることが実現できないというのは問題ですね」と私が言うと、Aさんは強く頷き「そうなんです、だから彼らの意識を変えなければななりません」と言われました。社長は言っているが実行されていない、事業部と研究開発の現場は別の方向を向いているように見える、問題は一見複雑に見えますが、Aさんがこう言われるのを聞いて、私には問題の本質が見えました。

どういうことか説明します。Aさんは「意識を変えなければならない」と言いました。しかし、私には、研究開発の現場でも新しいことをやるべきなのは頭では分かっているはずだと思えていました。頭で分かっていてもやらないのは、やらないほうが良い合理的な理由があるのです。つまり、「意識を変えなければならない」のではなく、新規テーマをやるのが合理的であると現場に考えさせなければなりませんでした。

私には上記のように見えたので言いました。「現場から見ると、新しいことをした方が得になるように見えるのでしょうか?」と。そうすると、Aさんは見上げられ、しばらく思案されていました。そして「そうは見えないでしょうね」と。

会話を通じて、Aさんにも問題の本質が見えたようでした。とはいえ、研究開発の現場が新しいテーマをするのが得するように見せるのはAさんにとっては初めての課題です。Aさんは「どうすればいいでしょうか?」と聞かれました。

3.どう改善すればいいのか?

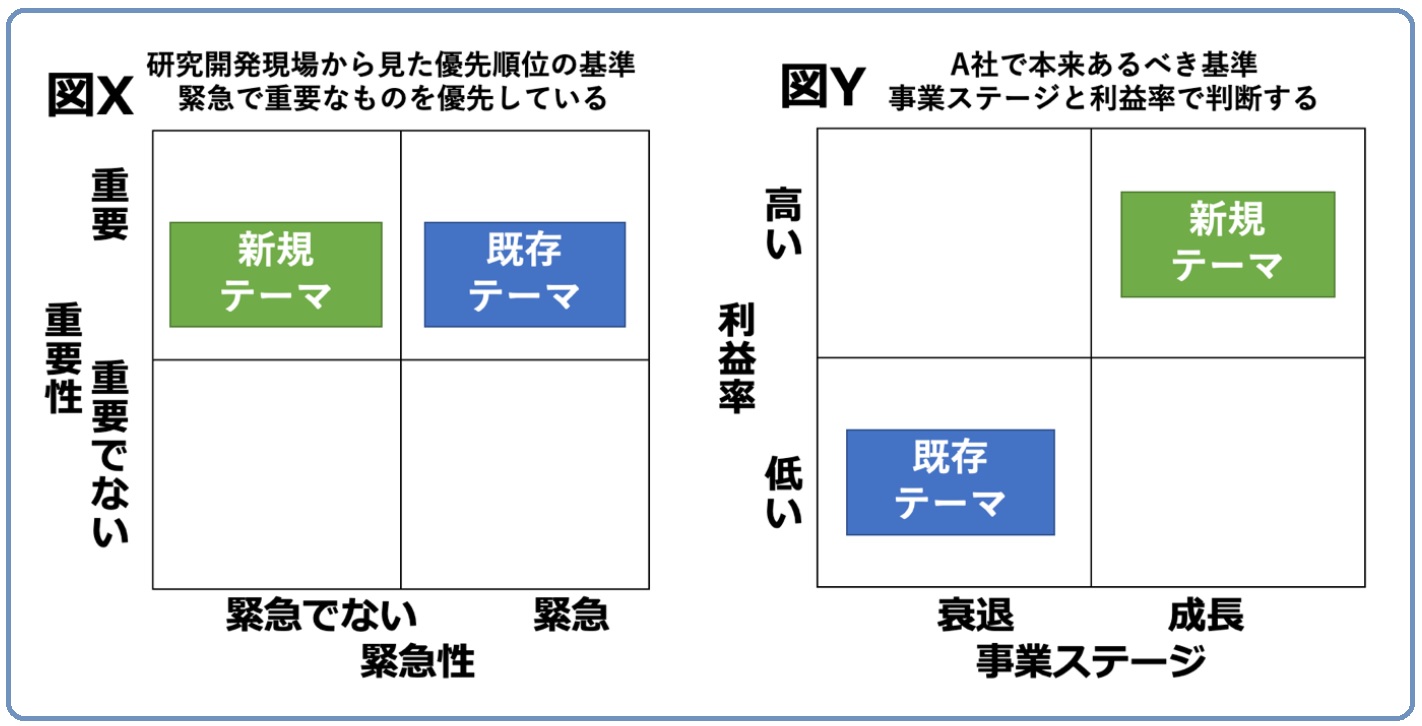

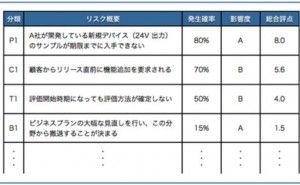

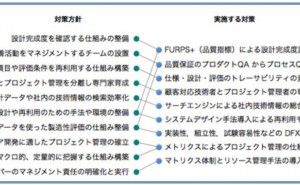

私は、図Xのような図を書きながら、「現場はこのような基準で優先順位を決めていますよね?」と話しました。つまり、重要性と緊急性です。この表ですと、重要かつ緊急なもの、つまり既存テーマ(事業部対応)をやることになります。Aさんは聞いていました。私は「この優先順位付けが、今は間違っていますよね?」と話しながら、図Yを書き加えました。この図では、事業ステージと利益率で判断するものですが、新規テーマが優先となります。

「図Yで優先順位付けをさせるにはどうすればいいでしょうか?」とAさんが聞かれましたので、私は端的に答えました。「そう見せればいいですよ」と。

Aさんと私は、図Yの指標や運用について詳細な打ち合わせを重ねました。そして、A社ではその後、...