【設計部門とリスク管理 連載目次】

◆リスク管理とは目標達成までのシナリオ作成

数回にわたって設計部門の仕組み構築というプロジェクト計画作成方法について解説し、前回は、具体的な実施スケジュール作成には政治的要因を考慮することが大切であることを解説しました。スケジュール通りにいかない大きな要因は、マネージャーの突然の異動、約束通りに納入されないソフトウェアなど、技術とは直接関係のない政治的な要因であることが多く、実績との乖離が小さい計画を作成するためには、この政治的要因を考慮することが重要であることを説明しました。

「政治的要因」というのは、技術的検討や演繹的な作業のブレークダウンではなかなか表に出てこない要因であり、そのために、必要な作業として認識されなかったり、適切な時間軸が設定できなかったりと、想定外のことを引き起こす原因になりがちで、前回では、事前にリストアップするにはどういうことに気をつける必要があるのかを紹介しました。

「政治的」という言葉を使っているのは、プロジェクト側ではなかなかコントロールすることができない要因だからです。だからこそ、想定外のことを引き起こすことになりがちなのですが、仕組み構築に限らず製品開発においても、自分たちでコントロールすることができない要因に対して思考停止状態になってしまうことは多いものです。当然、コントロールが難しいから考慮することを止めて良いことにはなりませんが、自分の専門である技術的なことや、自分の担当する作業だけで頭が一杯になってしまい、自分でコントロールできないものについては考えることや行動することが後回しになってしまいがちです。

このような思考停止状態を避けるために実施するのが「リスク管理」です。今回は、リスク管理について概要を説明し、リスクによってプロジェクトの進め方を整理し、シナリオとして具体化する方法について解説します。最初に、リスク管理の仕組みを再確認しておきましょう。リスク管理で重要なことは次の3つです。

A.リスクをリストアップし、その一つひとつに対して、リスクが顕在化する可能性、顕在化したときの影

響度合いなどを分析して、リスクの重大性を評価する。

B.個々のリスクに対して、顕在化しないための予防策と、顕在化した場合にその影響を軽減するための対

応策を検討する。

C.リスクの状態を継続的に監視する

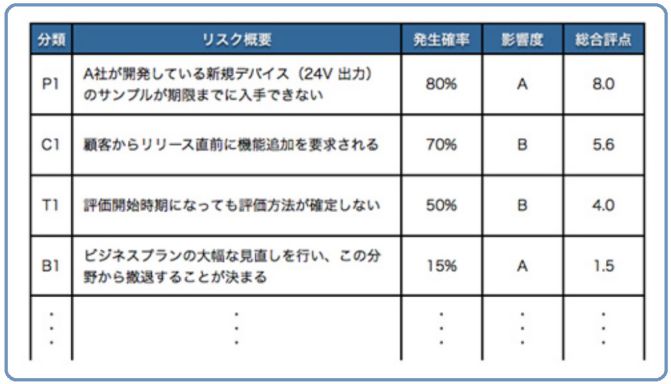

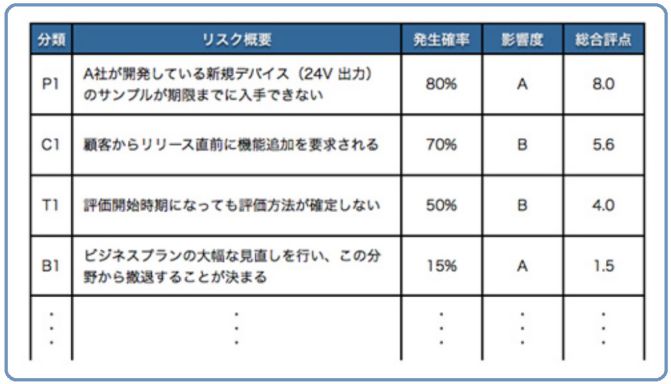

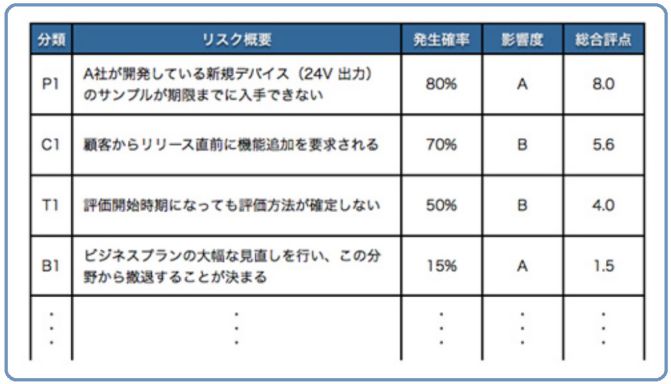

Aは、リスクを洗い出し、その重大性を評価する作業です。プロジェクトに影響があるがコントロールが困難な事柄(リスク)をリストアップし、そのリスクの発生確率(発生頻度)と影響度を分析します。通常は、図28 のようなワークシートを使ってリスクごとに発生確率と影響度を数値に換算して総合評点を算出することにより、リスクの重大性を定量化します。重大なリスクほど重点的に管理する必要があります。

図28.リスクの洗い出しと評価

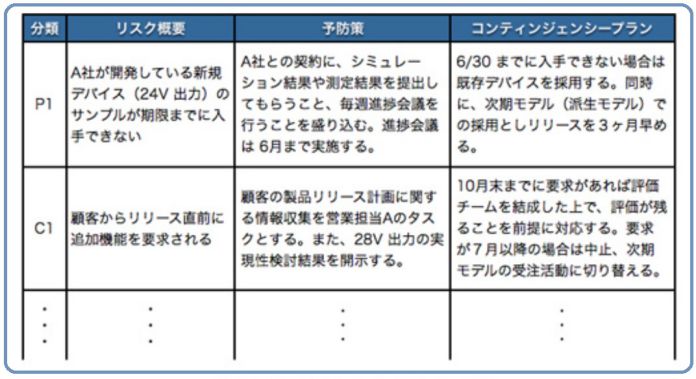

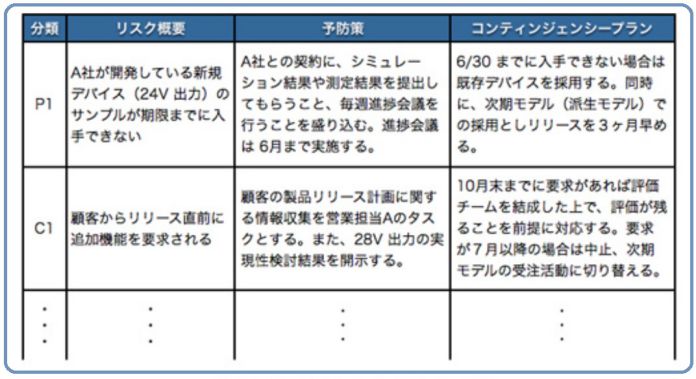

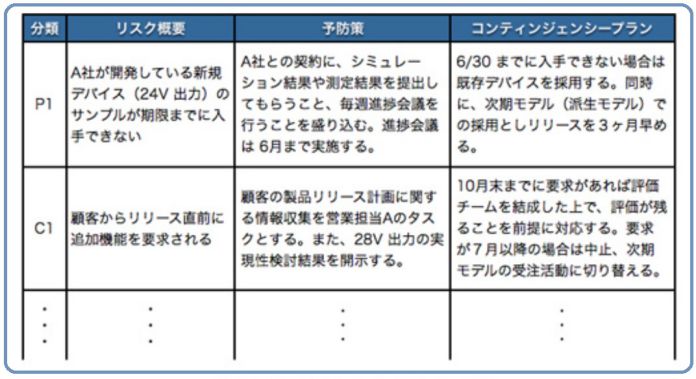

Bは、リスクに対してとるべきアクションを計画する作業です。図29 に示したように、リスク発生を抑制するための事前対応策(予防策)と、リスクが顕在化した場合にその影響を軽減するための事後対応策(コンティンジェンシープラン)を明確にします。このように、必要なアクションを事前に計画しておくことが大切なのです。

図29.予防策とコンティンジェンシープラン

Cは、リスクの内容やその評価(発生確率、影響度)に変化が...