前回のステージに分割してゲートで評価する、ステージゲート法とは(前篇)に続けて解説します。

4. ステージゲート法の工夫

ステージゲート法は先にも述べたように、ゲートとステージから構成されているだけで、プロセスとしては極めてシンプルです。しかし、このシンプルなプロセスの中で、以下のような極めて有効な工夫が隠されています。

4.1 事業性が不明確なテーマはとにかくやってみる

日本企業で採用されている事業化・商品化プロセスは、実はステージゲート法と外見上は同じプロセス、すなわちところどころに評価の関門があり、その評価に合格したテーマは次のステージに進めるというものです。しかし、日本においては往々にして、最初に極めて厳密な評価を行い、その評価に合格したテーマは、途中でゲートがあるものの、基本的に上市まで途中で中止になることなく進められるというものです。しかし、ステージゲートは異なります。

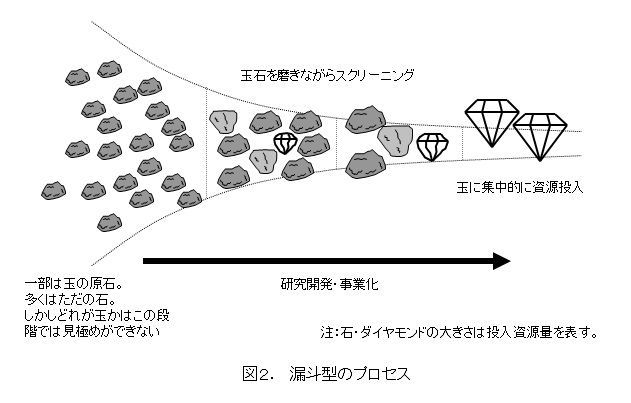

通常アイデア創出の段階では、その市場や事業性は不確かである一方、自社で保有する経験や知識では正しい判断ができない場合が多いのです。ステージゲート法においては、この段階では、「自社の対象領域に合致している。」、「面白そう」という粗いレベルの判断は行うものの、多少の費用を認め、前に進めます。なぜなら、多少の費用をかけ実際の調査等の活動を行うと、そのテーマについて相当のことが分かり、その段階で評価をするというものです。

4.2 テーマ評価は上市に近づく程精緻な評価を行う

一テーマに投入する経営資源は、上市に近づくにつれ、必然的に加速度的に増大します。従って、上市に近づくにつれゲートで評価する項目は、より事業面が強くなり、その内容も精緻になります。上市の前のゲートでは、当然想定採算性は厳しく問われます。

4.3 顧客へのタイムリーなアプローチによるアイデアの進化

ステージゲート法ではできるだけ早い時期からアイデアを顧客にぶつけ、フィードバックを受ける活動を組み込みます。それによりアイデアが進化し、また将来の問題点を先取りすることができます。

4.4「集団の知」の活用

最近よく議論されるようになったコンセプトに、「集団の知」があります。これは、不確実性の高い環境下で重要な判断をする場合に、集団の多様な知識・経験を活用すれば、その集団としての判断は、その集団の構成メンバーの中でもっとも優秀な人間の個別の判断を上回るというものです。

研究開発テーマの事業化・商品化において、この「集団の知」を働かせる仕組みは、その環境の不確実性が高いが故にその成功確率を左右します。具体的には、各ゲートでの評価には、研究開発のみならずマーケティング、営業、経理、サービス、製造等の多様な機能担当者、そして当然経営陣が参加し、様々な視点から議論をして最終的な判断を行います。

5. ステージゲート法の効果

このような工夫により、ステージゲート法においては、以下のような効果が得られます。

○革新的なアイデアであればあるほど、既存の組織では拒絶される可能性が高いのですが、そのようなアイデアがテーマとしてすくいあげられるようになる。

○研究者が様々なアイデアを創出するインセンティブが働くようになる。その結果、取り組むアイデア数が増え、成功する商品数が増える。

○早期から技術と事業の両面を考慮して研究開発が行われ、早い段階から事業での成功の準備や事業の成功に向けて研究開発の方向性の修正が...