造形の要である金型は「製品の産みの親」ともいわれています。工法はプレス、鍛造、鋳造、射出工程などがあり、素材である金属板、樹脂ペレット、ガラス粒を造形品に変えます。組付けや加工にも金型は用いられており、世の中の立体構造物のほとんどは金型を介して世に出ているといって差し支えないでしょう。図面を立体化させ製品を産む大黒柱として工業界を背負っています。日本は、ものづくり大国として発展を遂げ、共にけん引してきた金型産業界は、1991年には生産高世界トップに立ちました。

今回は、金型産業界の今について、2回に分けて解説します。前編では、数字からみえる今と課題を取り上げます。後半は、日本の金型業界の強みと、業界として目指す姿に着目します。

【目次】

1. 日本の金型産業界の今

2. 日本金型産業界の課題

3. 日本が目指す金型技術(後編で記述)

4. 日本金型産業界が今後注目していること(後編で記述)

5. ギガキャスト(後編で記述)

1. 日本の金型産業界の今

1.1 日本の生産高

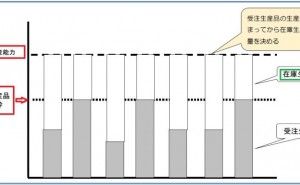

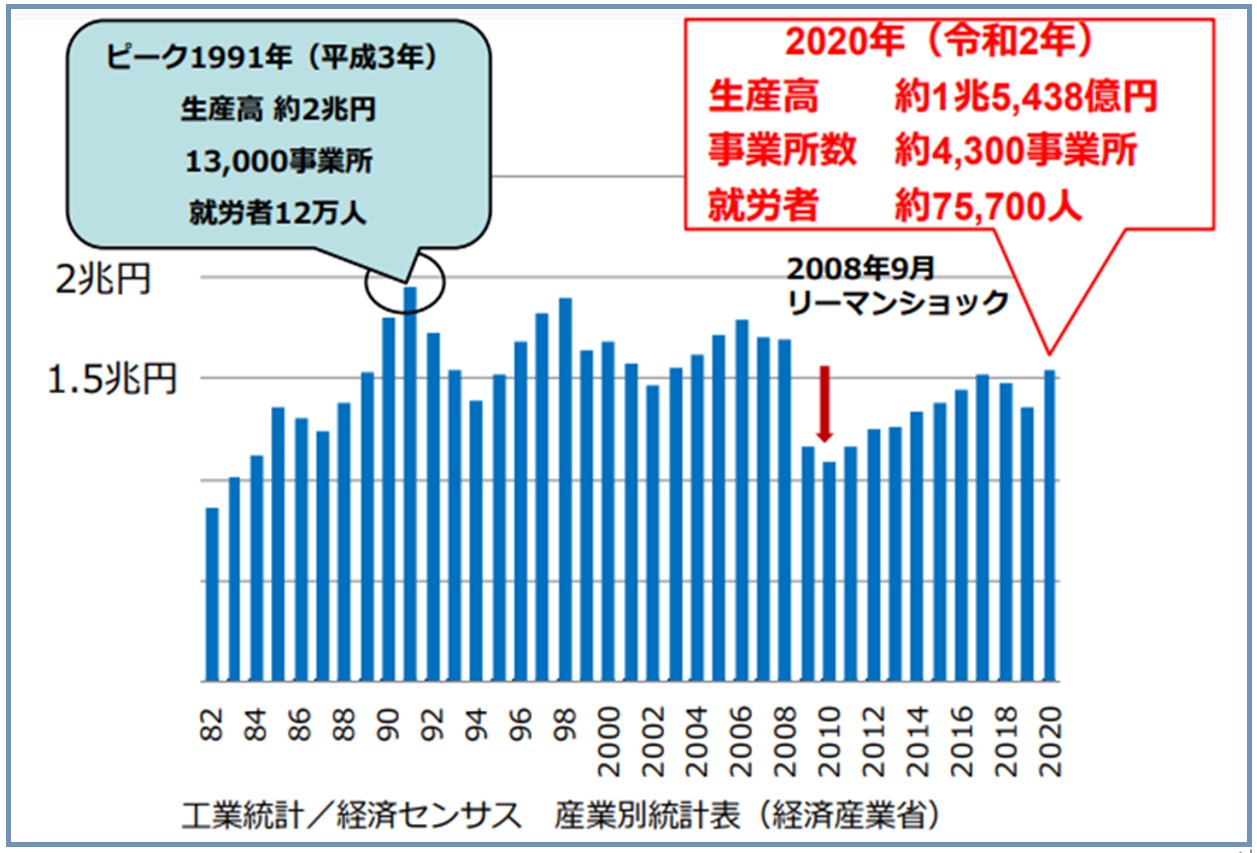

金型生産高の国内推移は、1984年に1兆円を超え、わずか7年後の1991年には倍の約2兆円規模に成長し、当時の世界トップを誇りました。1991年以降、リーマンショックによる危機を脱しながらも緩やかに下降し、2020年の約1.5兆円に。[図1]今後の勢いは不透明で、成長を促すには抜本的な取り組みが必要といえます。[1]

[1]一般社団法人金型工業会作成資料より

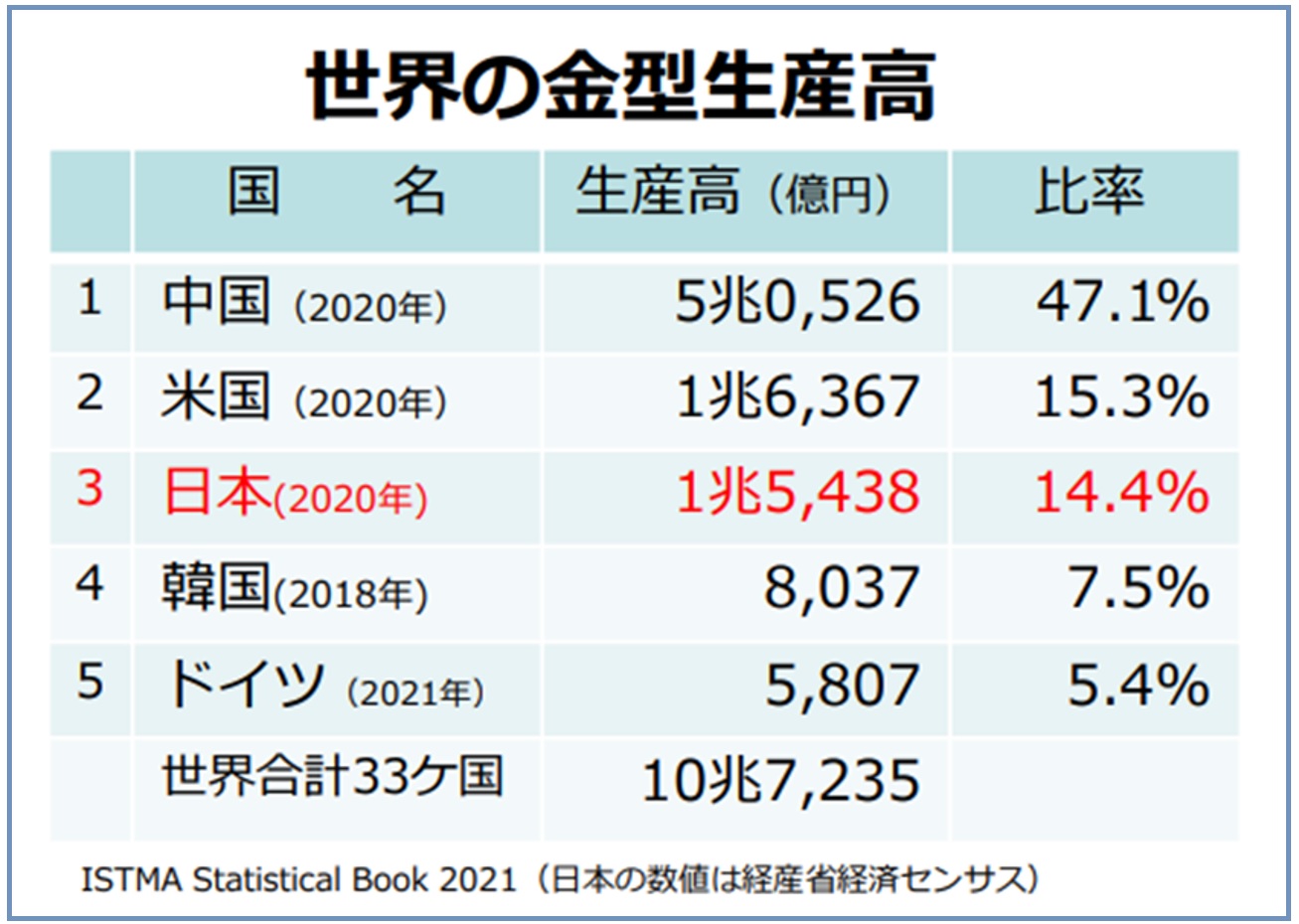

1.2 世界の生産高

2021年のISTMA調査の世界金型生産高は、中国が約5兆円で世界第1位。アメリカに次いで日本は1.5兆円で第3位に。図1のように国内推移ではピーク時の0.5兆円減にとどまっているものの、第1位となった中国との差は大きく広げられています。

図1.金型生産高の国内推移

1.3 成長が期待される金型産業界

2021年の表からは、世界33ヶ国の合計が10兆円を超えていることも分かります。1991年の世界生産高トップが、日本の2兆円規模からすると、世界の需要は確実に伸びており、金型産業界は今後も成長が期待できる分野であることは間違ないと言えるでしょう。[2]

[2] 一般社団法人金型工業会作成資料より

2. 日本金型産業界の課題

図2のグラフには、1991年と2020年の事業所数と就労者数も記載しています。

図2.金型生産高、事業所数、就労者数/工業統計より

事業所数では、1991年には13,000あった事業所が、廃業、倒産、統合により、2020年、約4,300まで減少しています。就労者も12万人から7.5万人と約半減しています。この数字から見えることはなんでしょうか。

2.1 連鎖する人口減少問題

就労者の減少は、一時的な時勢によるものではありません。岸田内閣が打ち出す異次元の少子化対策がとられている現代の根本的な労働力不足が背景にあります。調査機関が発表した2040年の労働力は、1100万人不足する算出されており、特に地方の就労者の供給不足は深刻さが増すと報告されています。

定年・高齢などの引退で就労者の減少は今後も増えます。64歳~60歳の引退世代に対し、20~24歳の新入社員の割合は2023年で80%。10年後には50%に落ち込みます。事業所規模によっては、運営維持が困難になります。

事業所数の減少は、就労する場が減ることを意味し、就労選択の機会も減ります。結果、金型産業界の就労者は現在7.5万人とピーク時から半減しているのです。

2.2 技術継承の遅れ

ものづくりの世界は、カン・コツの感覚を先代から引き継ぎ、自己鍛錬によって製造技術を引き上げてきた世代が多く存在します。時に機械より精密な人間の感覚は、職人技として伝承されてきました。しかし、この伝承方法は個人差の揺らぎが発生し「言語化が困難な感度」によって正確なマニュアルが作成できず、後継者育成に遅れが生じている現状を生み出しています。

育成を難しくしているのは、効率化や改善の結果、技術の一部を他へ移管したり、海外に拠点を移したこと...