インターネットなどの情報技術の普及により、具体的な産業構造の変革として、脱工業化社会や情報化社会などの言い古された言葉が頻出するようになってきました。どの業界でも、この時代の読みを間違えると生残りが難しいでしょう。

化学装置の業界では、産業としての盛衰を分析すること、そして装置のユーザーである化学品を製造する化学産業・装置メーカー・そしてエンジニアリング業界のサプライチェーン上での役割分担の変化をとらえることによって、どこをコア・コンピタンス(企業存在の理由となる中核的能力)として認識するかが見えてくるのではないでしょうか。またそのような認識によって次世紀の競争の方法も見えてくるのではないでしょうか。

化学装置の業界では、産業としての盛衰を分析すること、そして装置のユーザーである化学品を製造する化学産業・装置メーカー・そしてエンジニアリング業界のサプライチェーン上での役割分担の変化をとらえることによって、どこをコア・コンピタンス(企業存在の理由となる中核的能力)として認識するかが見えてくるのではないでしょうか。またそのような認識によって次世紀の競争の方法も見えてくるのではないでしょうか。

どんな経営戦略の差別化を、グローバルな大競争・規制緩和・情報ネットワーク技術が可能にし、そして新しい産業やビジネスを生むかを考えなければなりません。デル・コンピュータ、フェデックス、菱食、ウオルマートなどのサプライチェーンマネジメントの事例に登場する経営体を見ても、単純に従来のカテゴリー、すなわち製造業、物流業、流通小売業の項目では区分できなくなりました。

ベストインクラスのコンポーネントをインターネットによる「通信販売」で組み立てて配達するデルはPCのメーカーですが、PCの部品や技術はインテルやマイクロソフト、日本の液晶メーカーなどから購入していますから、「通販業者」とも言えます。加工食品卸問屋の菱食は、小口多頻度の受注に応じてメーカーから納入したケース毎の製品を「部品」とみて組み立てて配送するので、コンビニエンスストアの日別・棚別・カテゴリー別に陳列するキット商品のメーカーともいえます。

業界の中で苦戦して撤退する企業もある中、両業種ともに新しい画期的な新産業に属しているわけでもないのに、抜群の業績を上げることができました。商品力(技術)と価格がコア・コンピタンスの中心であったかつての右肩上がりの経済成長時代は、過去のものです。新しいビジネスモデルは、アウトソーシングが前提となるコア・コンピタンスに基づいた発想により作られるのです。

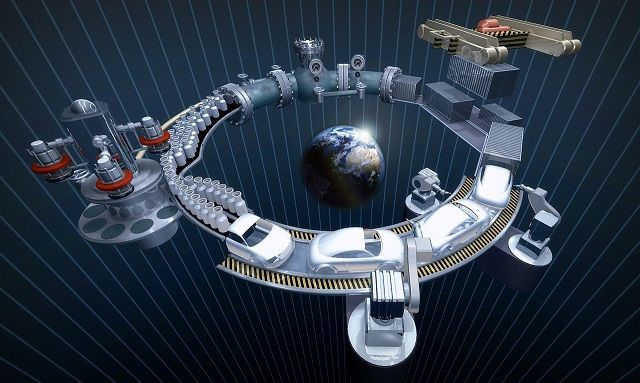

アウトソーシングが時代の変革期に新しい産業を興すという点では、エンジニアリング会社は、グローバルに機器資材の調達と建設を司るロジスティクスを、化学品製造業者から受託し、製造プロセスやその化学装置を設計して成長してきた歴史をもちます。プラントの稼動率を上げて製品の売り上げを増加しコストダウンさせるメカニズムが、エンジニアリング会社の顧客にとって儲かる仕組みとなります。プロジェクトマネジメントをアウトソーシングすること、すなわちプラント建設など定常的に発生せずコストダウンのための習熟効果の得られない機能は自社で完結させないことによって、スピーディーに安く仕上げて収益を上げます。多くのプラントをこなすことで、これらに関するすべての煩雑な仕事の習熟効果を得て短時間に安くこなすことが、仕事を受けるエンジニアリング会社にとってのコア・コンピタンスともいえます。装置ベンダー、工事業者など日本を中心とする産業インフラがパートナーとなってベスト・イン・クラスの組み合せで効率の良いプロジェクトを遂行してきたことは、得意分野毎にプロセスのライセンスを独自に開発するよりも、成功につながったとみることができます。

ベスト・イン・クラスの組み合せはデル・モデルのSCMであり、すなわちインテグレーションです。戦略的ビジネスモデルをスピーディーに時代に合わせる実行力の大きな差は、エンジニアリング会社の成功の本質をエンジニアリング能力にあると認識するか、SCMモデルであると認識するかの違いです。ベスト・イン・クラスのインフラのもとで、世界の化学製品の需要拡大に伴う供給能力拡大に従って、エンジニアリング会社は成長しました。技術志向の知識集約産業と急成長時代はもてはやされましたが、今日の環境変化に追随できていない要因は、プロセス技術にコア・コンピタンスがあると錯覚しているためではないでしょうか。

今も昔も顧客の立場にたって業務を開発することは、成長経営の原点となるコア・コンピタンスです。競争力の源泉がプラント稼動までのリードタイムと認識すれば、大胆にどこからでもプロセスを獲得すればよいのですから、独自のプロセスにこだわる必要はありません。コア・コンピタンスを別のスキル(スピード)と認識すれば、プロセス設計を含めてバーチャル・コーポレーション(後述)のパートナーとしてプロセス(ライセンス)の提供者を構成し、...