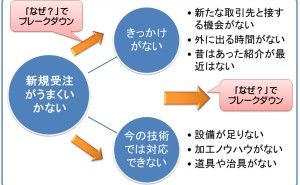

前回の記事、知っているつもり現象の克服は「なぜなぜ分析」で真の原因を探ることからに引き続き「なぜなぜ分析」セミナーあるあるのお話です。日頃、課題や問題を抱えているリーダーたちが「なぜなぜ分析」セミナーに参加すると、最初は多くの疑念を抱くことが多いようです。「本当にこれで解決策が見つかるのだろうか?」という不安感や疑心感が、朝一番の挨拶にも現れており、元気や笑顔が全く見られません。本当に、不安感と疑心感でいっぱいなのでしょう。ところが、セミナーが終わりに近づく頃になると、参加者たちは楽しそうに問題解決に挑むようになり、見た感じもポジティブ感があふれています。問題解決のセオリーを学ぶことも大切なのですが、対話をすることが最も重要なのです。

1. 新しいアプローチの扉

(1)「なぜなぜ分析」セミナーで見つける、問題解決の新たなアプローチ

問題解決に悩むリーダーや組織の課題に対して、新しい解決策やアプローチを提供し、実践的なヒントを与えることが、問題解決や業務改善に高いパフォーマンスを生み出します。

- 孤独な戦いから対話による解決へ

- 組織における問題解決の孤独感

多くの組織では、問題解決は個々のリーダーに任され、孤独との戦いを強いられている感じがします。このような状況では、精神的なストレスが増し、メンタルヘルスに良い影響を与えることはありません。孤独に陥ると視野が狭まり、問題を多角的に捉えることが難しくなります。

(2)セミナー参加者の感想とその背景

多くの参加者は以下のような感想を持ちます

- 一人で考えるより、複数人で考える方が多くの気付が得られる。

- 見逃していることに気付く。

- 新しいアプローチの扉が開いた。

これらの感想が出る理由は、改善ファシリテーターとして次のことを意識しながら、問題解決セオリーと動機づけを行っているからです。

2. 改善ファシリテーターが意識していること

(1)社会的認知と共同問題解決

社会的認知とは、人が他人との相互作用を通じて情報を処理し、理解を深める能力です。改善ファシリテーターは、参加者同士が対話やディスカッションを通じて、個々の知識や経験を共有させ、新たな視点やアプローチが生まれるよう流れを与えます。これが、一人で考えるよりも多くの気付きを得られる理由です。

(2)集団思考と創造性

集団思考(グループシンキング)は、複数人が協力して問題解決に取り組むことで、個々のメンバーが持つバイアスや盲点を補完し合うプロセスです。バイアスとは、人が問題解決に取り組むときの”クセ”の様なもので、問題解釈を間違えたり、事象や要因を見落とす原因です。改善ファシリテーターは、メンバーが見逃していることに気付きを与え、問題や解決策の柔軟性を促します。さらに、脳科学の研究によれば、他者との交流やフィードバックは脳の創造的な思考を刺激し、新しいアプローチ方法を見つけやすくすることが解っているので、これらも対話の中に組み込むよう支援します。

(3)ミラーリング効果と共感

ミラーリング効果は、人が他者の感情や行動を無意識に模倣する現象です。セミナーでのポジティブな対話や協力的な雰囲気は、参加者全体のモチベーションとポジティブな感情を引き出します。これが、セミナーの終わりに向かってメンバーが楽しそうに問題解決に挑むようになる理由です。

(4)ドーパミンの分泌と学習効果

脳科学の観点からは、ドーパミンの分泌が重要な役割を果たします。ドーパミンは、成功体験や新たな発見に対する報酬として分泌される神経伝達物質で、学習意欲やモチベーションを高めます。セミナー中に問題解決の進展や新たな気付きが得られることで、メンバーの脳内でドーパミンが分泌され、ポジティブなフィードバックループを形成するよう促します。

「なぜなぜ分析」セミナーは、メンバーが一人で悩むのではなく、対話を通じて問題解決に取り組むことで、多くの気付きを得ることができます。心理学や脳科学の視点から見ると、社会的認知、集団思考、ミラーリング効果、ドーパミンの分泌といった要素が、参加者のポジティブな変化を促進しています。

孤独に戦うのではなく、対話を通じて共に問題を解決することで、より健全で効果的な組織運営を目指しましょう。もちろん、これらの基礎には「心理的安全性」が前提であることを忘れずに。

3. 心理的安全性を保つ

(1)問題解決は対話が重要

セミナー参加当初は、多くのリーダーが不安や疑念を抱えていますが、対話を通じて問題解決に取り組むことで、ポジティブな変化が見られます。対話を通じて多くの気付きや、新たなアプローチを得られることが強調されています。

(2)組織における問題解決の孤独感とその影響

多くの組織では...