▼さらに深く学ぶなら!

「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら!

◆ DfXの具体的な進め方とポイント

前回の製品開発における上流設計の重要性とDfX(その2)ではDfXの概要と主要なDfXについて解説しました。最終回となる今回は、DfXの具体的な進め方と、実践する上でのポイント、そして効果的なフレームワークについて説明します。

1. DfXの進め方

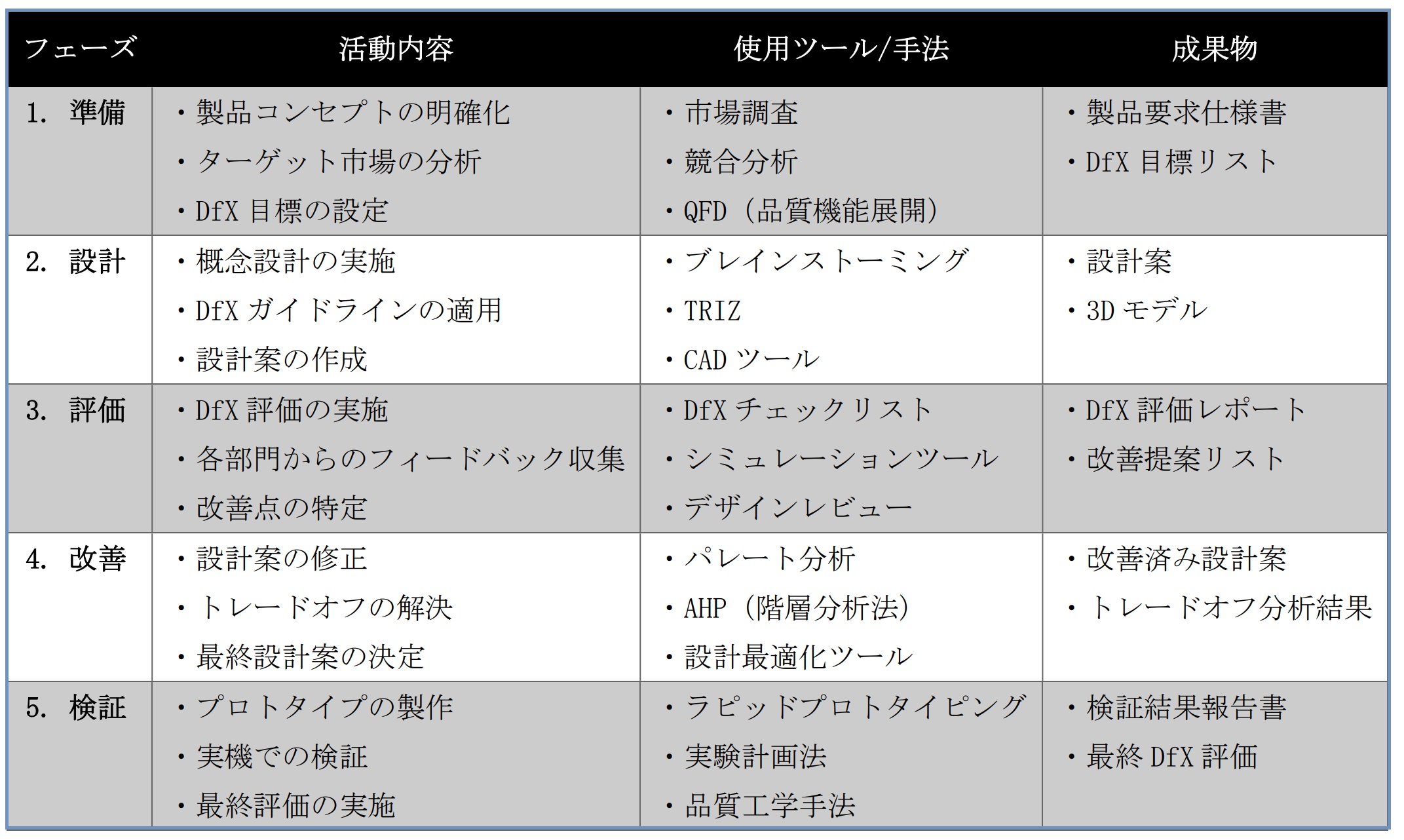

DfXを効果的に進めるためには、体系的なアプローチが必要です。以下に、DfXを進めるための効果的なフレームワークを提案します。

このフレームワークを使用することで、DfXを体系的に進めることができます。各フェーズで適切なツールや手法を活用し、成果物を明確にす...