1.社会変化とものづくりの現状、革新の必要性

国内の製造業事業所数は平成5年には約70万件を数えましたが、15年後の平成20年には44万件余りと37%も減少しています。これにはいくつかの要因があり、一つには1991年のバブル崩壊以降の経済の低迷であり、その後ほとんどGDPが成長していません。それは、国内人口が2004年に、そして生産年齢人口は1993年をピークに減少に転じたことと無縁ではないでしょう。

しかし第2次産業を見ると、事業所数、従業員数は減っているものの、出荷額は横ばいであり、労働生産性が向上している事を示しています。むしろ経済低迷の主因は第3次産業の生産性が全く上がっていないことのように思えます。

ドラッガーは、豊かになるにはナレッジワーカーになることと主張しています。日本がさらに豊かになるためには、就業者を減らすか、産出する付加価値を増やすかの二者選択であり、発展か後退かの択一でもあります。

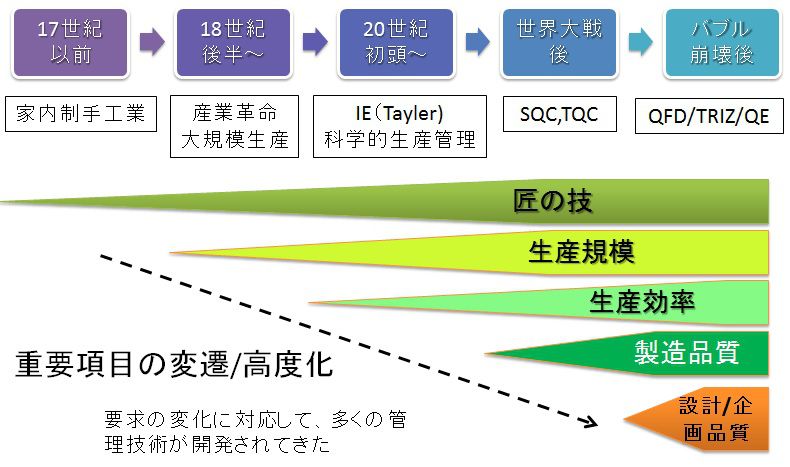

製造業に求められる事項は下の図1のように時代によって変化し、より高度になってきています。そして、その時代の要求に応えるための手法が提案されてきました。ものづくり革新は専門技術、管理技術、そして業務を加速する触媒としての汎用技術の三つが協調して実現します。

図1.製造業における重要項目の変遷とそれに伴う技術の発達

2.主要なものづくりプロセス革新手法

ものづくりドットコムに登録されている手法は180以上にものぼり、それらの統合に関する研究がこれまでも進められてきました。私がMOT大学院次代に社会人学生を対象に実施した手法アンケート調査では、各種手法を利用したことのある技術者の98%以上がそれらは有効だったと答えたのに対し、提示した手法の半数近くは利用されていませんでした。このことから、適切な手法を導入すれば日本の製造業は、まだまだ業務効率の改善、生産性の向上が可能であると考えられます。

3.革新活動導入の実際

前記の手法、プロセスを導入すれば必ず成果が得られるということはありません。稲盛氏の成功方程式を持ち出すまでもなく、経営者/担当者の熱意や組織的推進環境が前提にあり、適切な場面で適切に活用されてこそ手法導入の効果が発揮されます。

しかし逆に、新プロセス導入を組織統一の足掛かりとすることも可能であり、その事例も多く見つかります。その上で、推進組織、社内発表会、外部指導者などを上手に活用することがポイントです。目的の設定、説明、共有は特に重要であり、これができないととんでもない方向に進んでしまうことがあります。

革新プロセス導入活動を開始したら、PDCAのサイクルを回しながら、あせらず少しずつ改善していきましょう。導入する手法に関わらず、事業環境分析、事業戦略の見直しからスタートして、それを実現するために優先順位の高い方法から導入する事が重要です。

4.ものづくり革新のポイントと明日からの進め方

変化の大きな時代に生き残るためには、自らが環境に合わせて変化する必要があり、世の先達が築いてきたフレームワークといえる革新手法を利用することが効率的です。

特に先進的なやり方については、専門家の力を利用するのが効果的です。新しいゲームを始める時に攻略本は有効で...