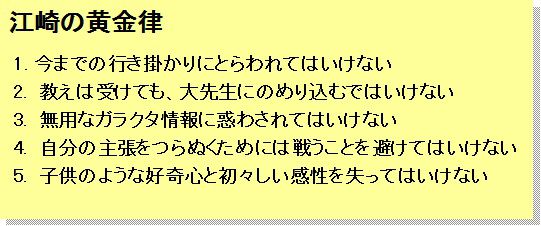

ノーベル賞受賞者の江崎玲於奈氏は、創造力を育てる5ヶ条(ノーベル賞をとるためにしてはいけないこと)を次のように言っています。これは世界的に、江崎の黄金律と呼ばれています。

図1 江崎の黄金律

図1 江崎の黄金律

1. 今までの行き掛かりにとらわれてはいけません。しがらみという呪縛を解かない限り思い切った創造性の発揮などは望めません。

2. 教えはいくら受けても結構ですが、大先生にのめり込んではいけません。のめり込みますと、権威の呪縛は避けられず、自由奔放な若さを失い、自分の創造力も萎縮します。

3. 無用なガラクタ情報に惑わされてはいけません。約20ワットで動作するわれわれの限定された頭脳の能力を配慮し、選択された必須の情報だけを処理します。

4. 自分の主張をつらぬくためには戦うことを避けてはいけません。

5. 子供のような、あくなき好奇心と初々しい感性を失ってはいけません。

また、ビデオテープレコーダーの開発者である木原信敏氏も、技術開発を行う上で重要な法則を、次のように述べていました。青色半導体でノーベル賞を受賞した中村修二氏も、これに近いことを言っています。

1. ノウハウを蓄積する。

自分で手を下し,手を汚して初めて本質がわかる。

2. 素性のよいものを見つけ出す。

開発を進めるには,パラレルに進め,一番すんなりと出来たものが素性のよい商品である。

3. 技術の世界に常識はない

無理なものは,別な視点でアプローチする。

4. 人まねをしない

人間の知的能力には、二面性があるとされています。一つ目はものごとを判断する論理的能力、二つ目は新しいアイデアを生み出す創造力です。例えば、少し極端な仮説で説明してみます。15歳から60歳まで主な知的活動を行うと仮定します。論理的能力は15歳で0と仮定すれば、60歳で100になります。いっぽう、創造力は逆と考えます。15歳が100、60歳で0に近づくと設定できます。両者の交点は37.5歳です。もし、この両者のバランスが重要と考えると、30代後半で、ビジネス的な大きな仕事がこなせることになります。後で知ったのですが、江崎玲於奈氏もこれとほぼ同じことを言っていたようです。

中村修二氏の青色発光ダイオードの完成は35歳の時、天野浩氏の青色発光ダイオード素材の発見は28歳の時、ノーベル賞のエサキダイオードは32歳の時、そして、田中耕一氏のノーベル賞受賞特許は28歳の時の仕事となっています。筆者も、一番創造性の高い仕事をしたのは32歳前後の時期でした。

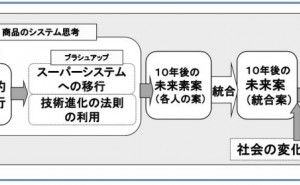

また、研究開発の成果を、いままでの方法で将来も生産し続けた場合と比べて、新しい...

![常識をくつがえすモノづくり発想法講座[コスト低減コース] 常識をくつがえすモノづくり発想法講座[コスト低減コース]](https://assets.monodukuri.com/product/photo/5af38871-6bd4-4b3e-9f87-417e0a0001e3.jpeg?d=0x0)