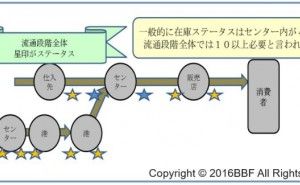

物流標準時間を導入する 物流作業計画の重要性(その3)

続きを読むには・・・

この記事の著者

合同会社Kein物流改善研究所

物流改革請負人の仙石惠一です。日本屈指の自動車サプライチェーン構築に長年に亘って携わって参りました。サプライチェーン効率化、物流管理技術導入、生産・物流人...

この記事の著者

仙石 惠一

物流改革請負人の仙石惠一です。日本屈指の自動車サプライチェーン構築に長年に亘って携わって参りました。サプライチェーン効率化、物流管理技術導入、生産・物流人材育成ならばお任せ下さい!

物流改革請負人の仙石惠一です。日本屈指の自動車サプライチェーン構築に長年に亘って携わって参りました。サプライチェーン効率化、物流管理技術導入、生産・物流人...

この連載の他の記事

現在記事

「サプライチェーンマネジメント」の他のキーワード解説記事

もっと見るサプライチェーンマネジメントの背景と効果実現に向けた考え方(その2)

前回のその1に続いて解説します。 4.様々な業界におけるSCM SCMではサプライチェーンのボトルネックを管理することで効果の最大化を狙います...

前回のその1に続いて解説します。 4.様々な業界におけるSCM SCMではサプライチェーンのボトルネックを管理することで効果の最大化を狙います...

ギリギリまで作らない、運ばない、仕入れない (その5)

前回のその4に続いて、「ギリギリまでつくらない、運ばない、仕入れない」その5は、商品Noの統一、仕掛品Noの逆検索について、解説します。 ...

前回のその4に続いて、「ギリギリまでつくらない、運ばない、仕入れない」その5は、商品Noの統一、仕掛品Noの逆検索について、解説します。 ...

フォークリフトを考える 物流改善ネタ出し講座 (その3)

【物流改善ネタ出し講座 連載目次】 1. なぜ物流は宝の山なのか 2. 宝の山の見つけ方 3. フォークリフトを考える 4. 荷姿...

【物流改善ネタ出し講座 連載目次】 1. なぜ物流は宝の山なのか 2. 宝の山の見つけ方 3. フォークリフトを考える 4. 荷姿...

「サプライチェーンマネジメント」の活用事例

もっと見る積極的に学ぶ姿勢を持つ

1. SCMで顧客にアドバイス出来るか 物流は重要、物流改善こそが儲けの源泉などといった言葉が言われ続けています。特に荷主会社においては物流...

1. SCMで顧客にアドバイス出来るか 物流は重要、物流改善こそが儲けの源泉などといった言葉が言われ続けています。特に荷主会社においては物流...

コンプライアンス意識を持とう:ルールの確立と徹底した教育

◆ 社員教育を実施する ルールはそれがあってはじめて、遵守するという行動につながります。 皆さんの会社では社内ルールはきちんと...

◆ 社員教育を実施する ルールはそれがあってはじめて、遵守するという行動につながります。 皆さんの会社では社内ルールはきちんと...

海外物流を知る:物流の関心度とは(その6)

◆海外物流を知る 日本と海外の物流差について知っている人はそれほど多くないのではないでしょうか。実物流についての差と物流マネジメントの差があり...

◆海外物流を知る 日本と海外の物流差について知っている人はそれほど多くないのではないでしょうか。実物流についての差と物流マネジメントの差があり...