今回は、設計の進捗管理の方法についてみていきます。設計の進捗管理は、どの企業においても難しいという意見をお聞きします。その理由としては、機械加工工程などとは異なり、加工部品数のようにボリュームを定量的に表現することが難しく、また構想設計のように必要工数がなかなか予測できない点などがあります。そういった点を考慮した中で、私がベストと考える設計工程の進捗管理の方法をご紹介します。

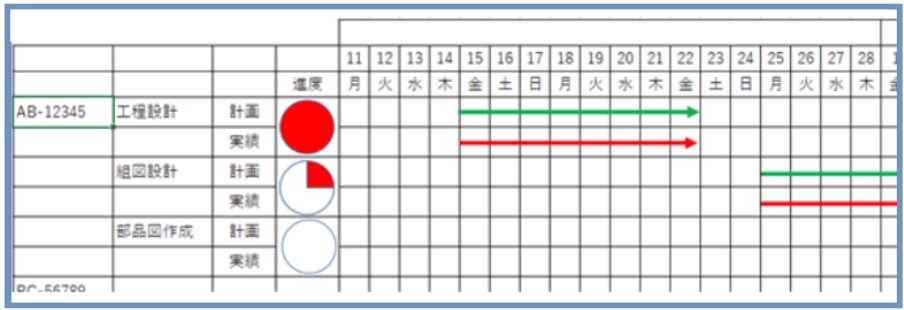

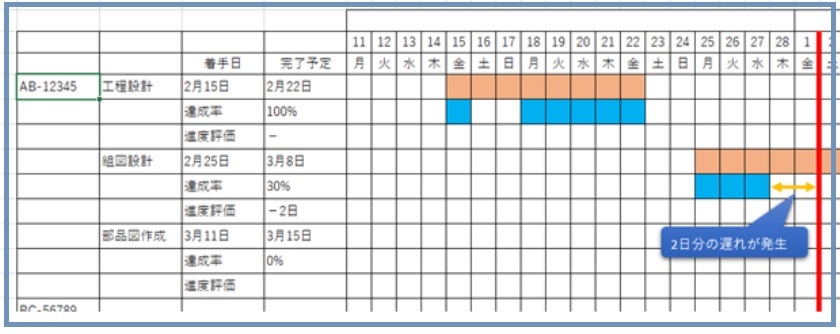

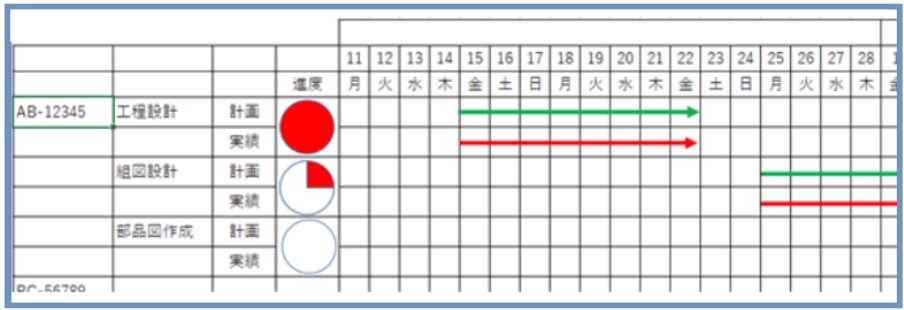

まず、よく行われている下図のようなガントチャート、これによる進捗管理から見ていきたいと思います。

これは本当に多くの企業でとられている方法で、上図の例では、緑色の線で示す計画日程と、日々の進捗を赤色線で埋めていく方法です。実はこれは良くない方法で、計画に対しどれだけ先行しているのか、また遅れているのかわかりません。赤色線を日々更新して伸ばしていくうちに、結果的に緑色の計画線を追い越してしまい、工程納期直前になって何の対策も取られないまま、工程納期を過ぎてしまうパターンです。また、赤い円グラフによる進度管理についても、現状どれだけの割合が完成しているのか一応わかりますが、日程とリンクしておらず、やはりあと何日遅れているのか、逆に余裕があるのかがわかりません。

◆ あるべき進捗管理の方法

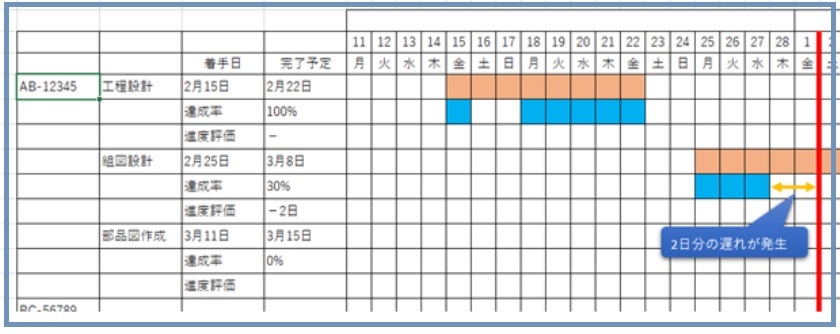

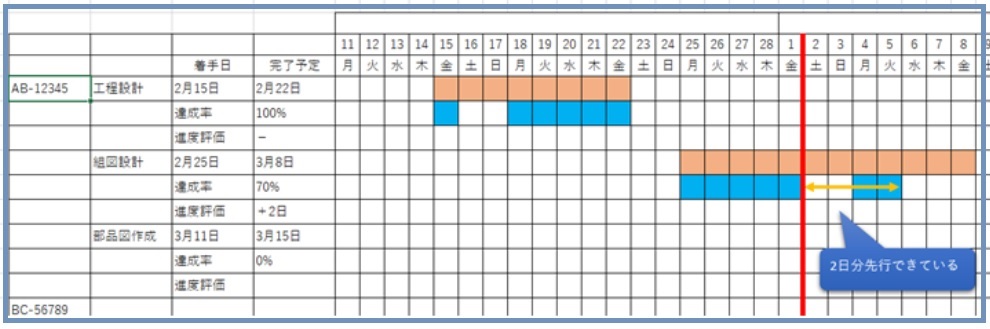

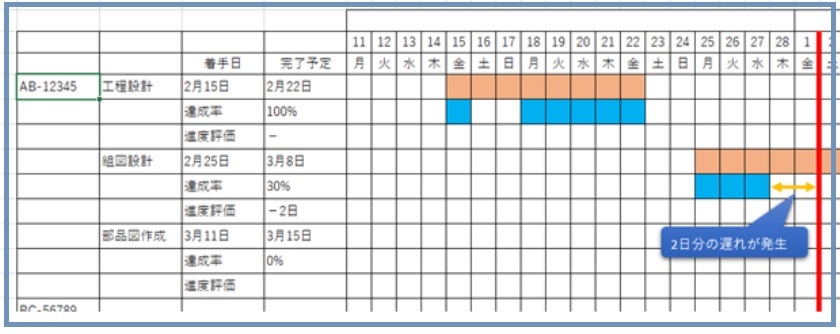

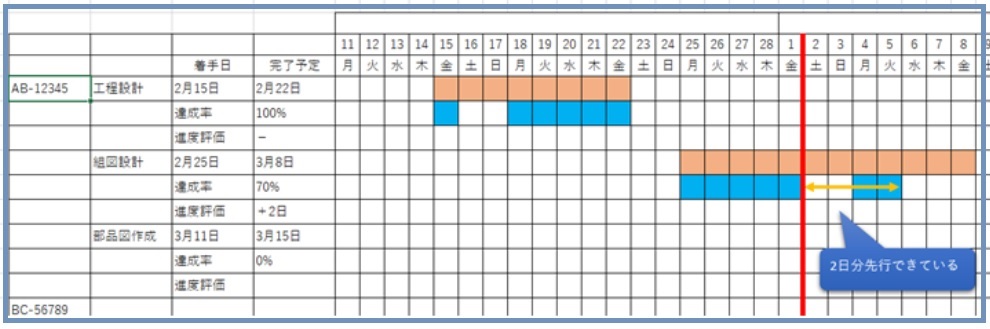

そこで私が推奨する進捗管理が下図の形式です。

まず、オレンジ色で示すマスが、計画日程です。これは先ほど見てきた事例と方法は変わりません。違うのは、進捗状況を表す青色のマスの日程です。これは、先ほどの良くない事例のように日にちで更新してもほとんど意味がありません。達成率で更新することが重要です。青色のマスは、母数である計画日数に対し、今日現在の設計工程の完成度の割合を日数に換算して表現しています。上図の例では、組図設計は着手日が2/25、完了予定が3/8ですので、土日を除いた実質稼働日数は10日となります。設計担当者は毎日の進捗報告として、現状の設計の完成度割合を達成率のところへパーセント数値で入力していきます。上の例では、達成率は30%と入力されています。

したがって、計画日数10日のうちの30%ということで、3日分の完成度割合ということになり、着手日の2/25から2/27までが青いマスで埋められるということになります。今日現在の位置は、赤く太い縦線で表現します。この赤い線は、毎日横に移動していきます。したがって、今日現在を表す赤い太線と、青いマスとの差が、現状との進み・遅れを表す差異となります。

上の例では、今日現在を示す赤い線は3/1となっており、着手日の2/25から5日が経過しているので、本来50%完成していなければいけませんが、進捗報告では30%しか完成していませんので、2日分の遅れが出ております(オレンジの両側矢印)。逆に下図のように、先行する場合もあります。

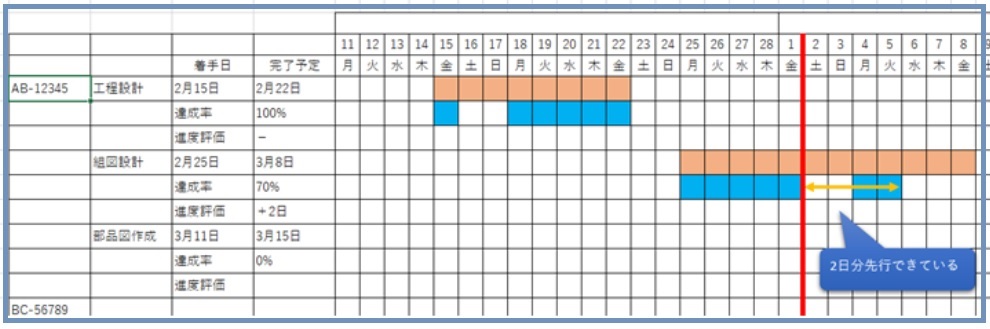

この例では、同じく3/1の時点で、本来50%の完成度で良いところが、70%の達成率が報告されているので、完成度で換算した青いマスの日数は、実質稼働日数ベースで3/5まで進んでおり、土日を除くと、2日分先行できています(オレンジ色の両側矢印)。このように本来、進捗管理というものは、締め切り日が到来して、間に合った・間に合わなかったという結果論ではなく、日々の管理の中でどれだけ早く対策(アクション)が取れるかが重要なポイントになります。例えば、遅れを未然に察知した時点で、残業や休日出勤の手続きをとる、受応援の手続きをとる、工程納期を見直すなどの対策をとります。

また、顧客による設計変更や仕様追加などにより、設計ボリュームに変更があれば、計画日程を増やすか、別途、新たな設計工程として追加するなどの調整を行います。重要なのは、ボリュームが増えたことを放置するのではなく、改めて達成率による進捗管理ができる状態に更新することです。

最後に、こうし...