※写真はイメージです

♦ 市場をリードするイノベーション実現に向けアイデア発想力強化

1. 機能性ファブリック素材など開発・提供

今回は高機能ファブリック分野のリーディング企業として躍進、米・ナイキやザ・ノース・フェイスなど多くのグローバルブランドを顧客に持つEverest Textile(エベレスト テキスタイル・台湾)社の事例を紹介します。

台南市に本社を構える同社の創業は1988年。現在3,100名の従業員が勤務し、スポーツ・アウトドアブランド、ファッション・シティアパレルブランドメーカー向けに機能性ファブリック素材などを開発・提供しています。また、同社で素材開発や生産技術の先行開発を担っているEverest Technology Research Center (ETRC)では2016年からIDEA社のTRIZ課題解決コンサルティングサービスと支援ソフトウェア「Goldfire」を導入し、革新的課題解決に取り組んでいます。

本社にあるETRCには約150名の研究者が在籍しています。研究開発部門は素材開発や生産技術の先行開発を担うETRCとETRCの研究開発成果を生かし、顧客企業のニーズに応えながら製品開発を進めるConnecting & Development Dept.で構成されています。

2. 市場牽引力維持にTRIZ導入

将来に渡り市場をリードする力を維持するため「イノベーション」を最優先に考えていた同社では、ETRCの研究者・技術者が「先入観や狭い知識に囚われず常に新しいアイデアを出して、同社のパートナー企業に高い価値を提供し続ける必要がある」と考えていたようです。そんな時、2016年にIDEA社が提案したTRIZ課題解決コンサルティングサービスは、Everest Textile社が「まさに今必要としているものだ」と感じたそうです。

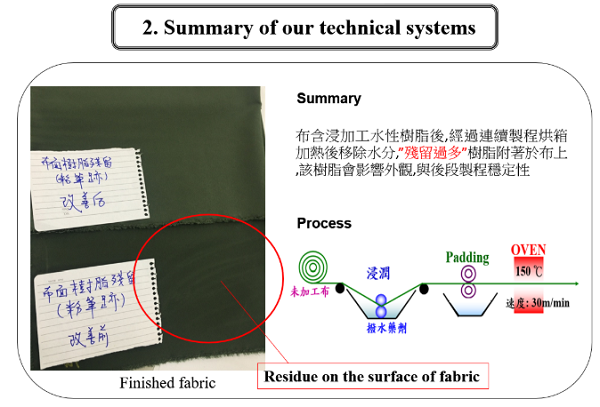

同年秋には最初のプロジェクトがスタート。製造プロセスで同社を悩ませていた「ファブリック表面に残留する樹脂の問題解決」に取り組んでもらいました。防水性など機能を付与するため、水溶性樹脂にファブリックを浸けた後、いくつかの工程を経てオーブンで加熱、水分を乾燥させるのですがその際、ファブリックの表面に樹脂が不均一に残留してしまうことがあり、それが色むらなど外観や歩留まりに影響を与えてしまうといったものでした。

3. 問題の本質的原因追求

具体的なアプローチはIDEA社コンサルタント指導のもと、IDEA-TRIZの課題解決プロセスに沿い「問題の本質的原因が何か」について検討してもらいました。

最初に、対象の製造プロセスそれぞれの工程の目的とそこで何が行われているか、それによる影響や問題について時系列で書き出しました。次に、問題の原因と想定されるプロセス(工程)で工程の構成要素を書き出し、TRIZの機能―属性分析モデルを作成した上で原因―結果分析を行い「問題発生のメカニズムが製造装置の設計のどこに起因するのか」という問題の根本原因を抽出してもらいました。TRIZでアイデアを出す前に、まずは課題の根本的な原因を明確にする必要があったためです。

次いで各根本原因については、TRIZでアイデアを出すための問題定義を行い、発明原理や技術進化パターンといった創出ツールを使い課題解決のアイデアを広げていったのです。

コンサルティングの中では「今回は製造に関する問題なので『作り方』と『製造装置』両視点を意識しながらアイデアを出していくよう助言しました。例えば「作り方」であれば、プロセスの順番や位置関係、材料の流し方や加熱方法など。「製造装置」でいえば布を送る機構の大きさや長さ、染色槽の深さや位置などです。

4. アイデアの枯渇から解放

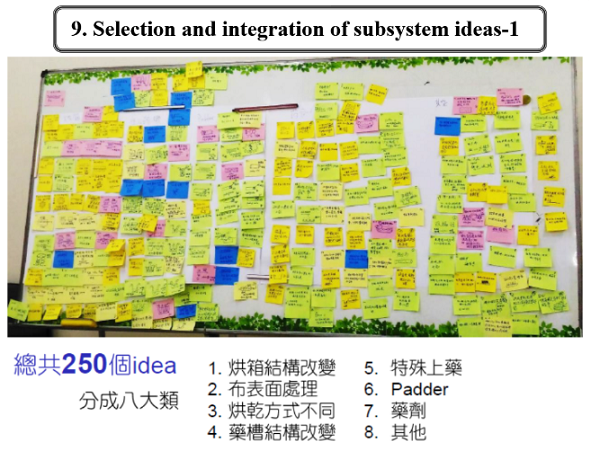

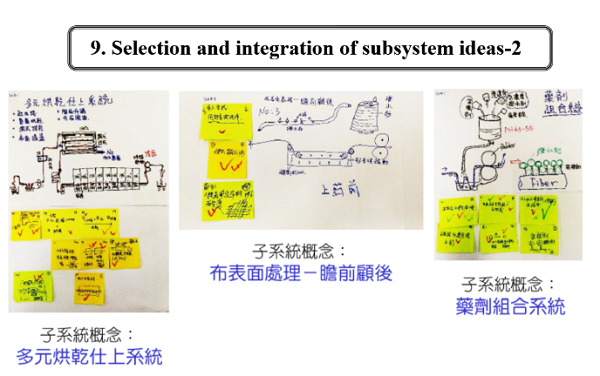

結果、発明原理を使った163個、進化パターンを使った87個、計250...