TOP

続きを読むには・・・

石橋 良造

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

現在記事

【オープンイノベーションとは 連載目次】 1. オープンイノベーショ...

【オープンイノベーションとは 連載目次】 1. オープンイノベーショ...

現在、イノベーション実現に向けての「思考の頻度を高める方法」を解説していますが、そのための2つ目の要素「同じ一つの行動をするにしても思...

現在、イノベーション実現に向けての「思考の頻度を高める方法」を解説していますが、そのための2つ目の要素「同じ一つの行動をするにしても思...

日本の生産性は、OECD加盟36カ国中21位だとか、製造業は良いがサービス業は駄目だとか、 様々な議論があるようです。生産性の定義も色々...

日本の生産性は、OECD加盟36カ国中21位だとか、製造業は良いがサービス業は駄目だとか、 様々な議論があるようです。生産性の定義も色々...

【設計部門の仕組み改革 連載目次】 1. システムやツールの導入を伴う設計部門の仕組み改革の進め方 2. 設計部門の仕組み改革、事例解説 3. ...

【設計部門の仕組み改革 連載目次】 1. システムやツールの導入を伴う設計部門の仕組み改革の進め方 2. 設計部門の仕組み改革、事例解説 3. ...

先日、ある開発リーダーからこんな相談がありました。「一日のスケジューリングをしても、当日になると急な会議やら雑務が入ってしまって仕事が進まないんだよ。...

先日、ある開発リーダーからこんな相談がありました。「一日のスケジューリングをしても、当日になると急な会議やら雑務が入ってしまって仕事が進まないんだよ。...

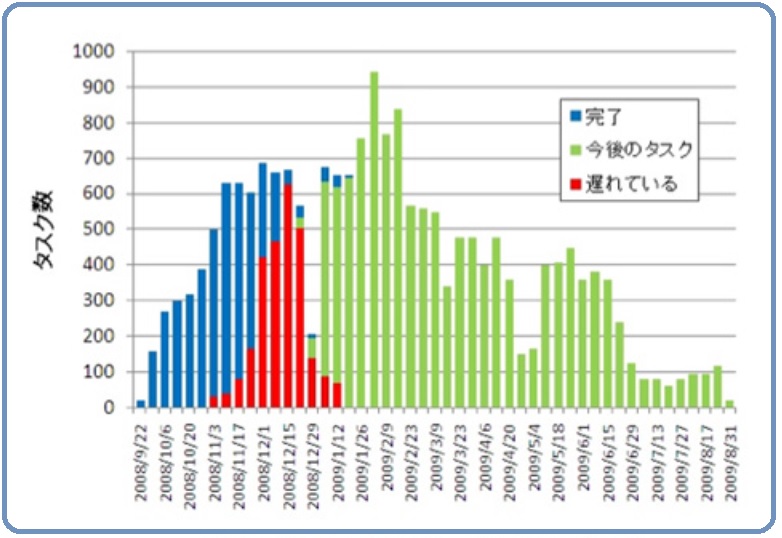

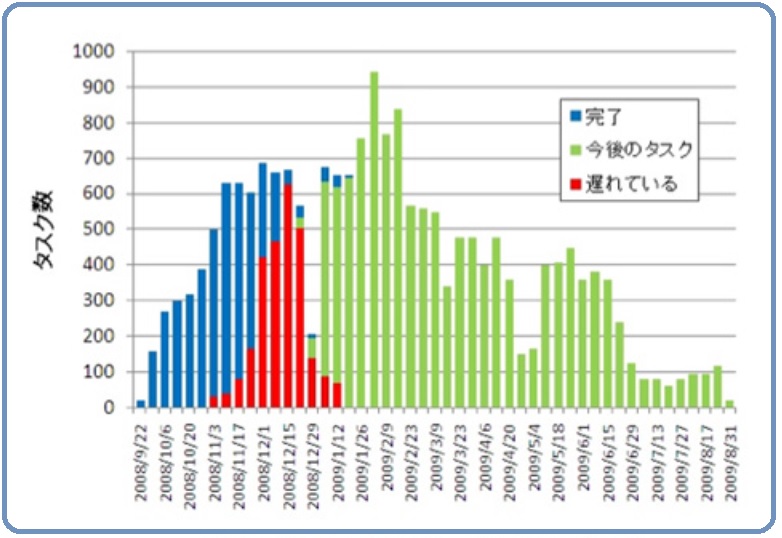

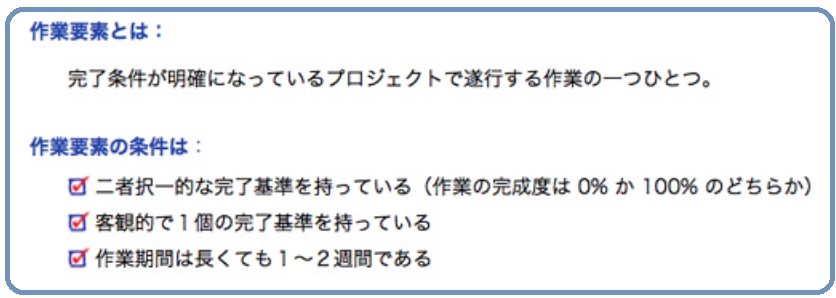

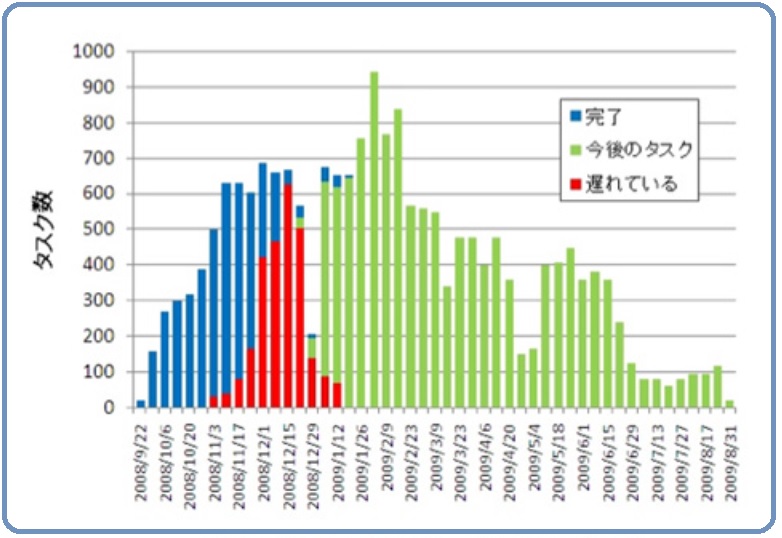

連載で、進捗管理に利用する基本メトリクスセット(図41)について解説を続けています。前回はソフトウェア開発における成果物メトリクスについて解説しました。...

連載で、進捗管理に利用する基本メトリクスセット(図41)について解説を続けています。前回はソフトウェア開発における成果物メトリクスについて解説しました。...

開催日: 2026-03-13

開催日: 2026-02-25

開催日: 2026-05-22

会社概要

-会社概要

© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ

ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!

Aperza IDでログイン

Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。

今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします