システム設計1 プロジェクト管理の仕組み (その33)

続きを読むには・・・

この記事の著者

この記事の著者

石橋 良造

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る研究開発部門がとるべきリーダーシップの型、新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その97)

【この連載の前回、事業アイディアの企画を後押しする要素、新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その96)へのリンク】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネ...

【この連載の前回、事業アイディアの企画を後押しする要素、新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その96)へのリンク】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネ...

リスクベース設計とは

今回は、潜在不良流出を防止するリスクベースの設計手法について解説します。設計終了後の評価テストや、製造工程の試験、検査で発見できない不具合が市場で発生す...

今回は、潜在不良流出を防止するリスクベースの設計手法について解説します。設計終了後の評価テストや、製造工程の試験、検査で発見できない不具合が市場で発生す...

クレーム率シングルppmをゼロに(8) 【快年童子の豆鉄砲】(その63)

【連関図法で把握した原因に対する対策実施】(前弾からの続き) 【この連載の前回:【快年童子の豆鉄砲】(その62)へのリンク】 【連...

【連関図法で把握した原因に対する対策実施】(前弾からの続き) 【この連載の前回:【快年童子の豆鉄砲】(その62)へのリンク】 【連...

「技術マネジメント総合」の活用事例

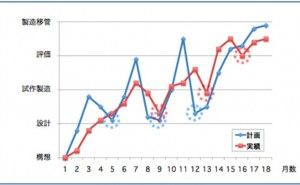

もっと見る進捗管理の精度を上げる:第1回 プロジェクト管理の仕組み (その13)

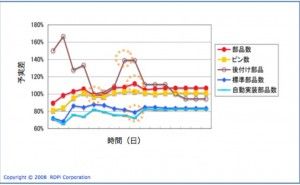

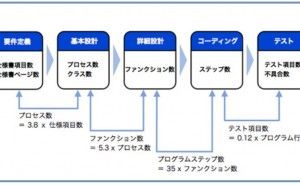

前回は進捗管理の基本的な考え方を紹介しました。今回は、この考え方にしたがってどのような方法で実際に進捗を把握できるのかを紹介したいと思います。具体的な話...

前回は進捗管理の基本的な考え方を紹介しました。今回は、この考え方にしたがってどのような方法で実際に進捗を把握できるのかを紹介したいと思います。具体的な話...

プロジェクトの問題を見極める1 プロジェクト管理の仕組み (その23)

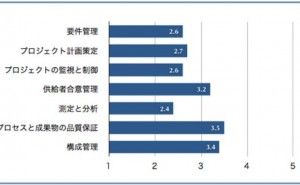

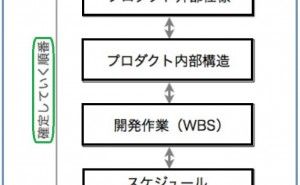

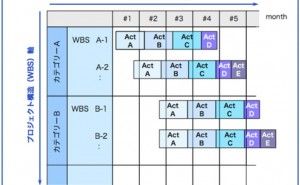

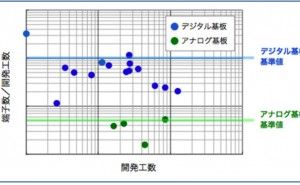

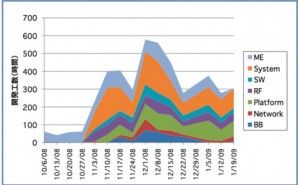

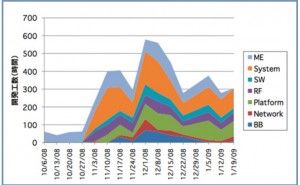

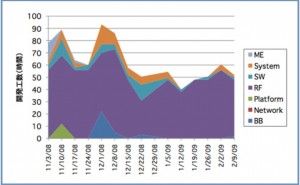

進捗管理のための基本メトリクスセットのひとつである開発工数メトリクスについて解説していますが、前回は、プロジェクト構造(WBS)軸とアクティビティ軸のそ...

進捗管理のための基本メトリクスセットのひとつである開発工数メトリクスについて解説していますが、前回は、プロジェクト構造(WBS)軸とアクティビティ軸のそ...

スーパーマンではなくプロフェッショナルな技術者に(その1)

【プロフェッショナルな技術者 連載目次】 1. 製品開発現場が抱えている問題 2. プロフェッショナルによる製品開発 3. 設計組織がねらい通り...

【プロフェッショナルな技術者 連載目次】 1. 製品開発現場が抱えている問題 2. プロフェッショナルによる製品開発 3. 設計組織がねらい通り...