【プロフェッショナルな技術者 連載目次】

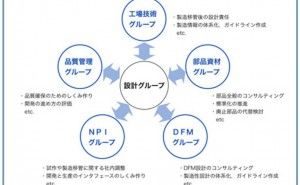

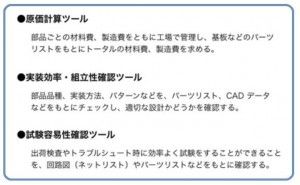

(1) 設計部門は製造移管に伴う製造現場とのやりとりに、全体の約10%の工数を使っている。

(2) 設計部門は製造移管後の設計作業に多くの時間を使っており、新製品の設計に取りかかれない。

(3) 設計部門の技術者自身が交渉、手配、指示、問題対処など試作対応や顧客対応を行って、設計時間が

確保できない。

この結果、多くの開発現場で設計品質低下を招き、トラブル対応など様々な手戻り作業を引き起こしています。そしてこのような場合、トップマネジメントが「設計品質向上が最大の課題だ。今すぐ対応すべし」と指示を出し、それを受けて設計部門では、デザインレビューの時間を増やし、チェックリストを増やし、開発規定や作業手順書を増やす、となることがしばしばです。「もともと設計する時間がなくて設計品質を確保できないのに、さらに設計時間がなくなってしまう」というのが開発現場の本音なのですが、マネジメントの指示や期待に応えようと、サービス残業をしてでもがんばることになります。これでは、技術者の疲弊が加速するだけで、何の解決にもならないのは明らかです。

デザインレビューの強化、チェックリストの追加、といったことは対策の一つにはなるのでしょうが、少々短絡的な問題解決だと言わざるをえないでしょう。根本原因は、設計部門の技術者が本来業務である設計作業に専念できていないことです。

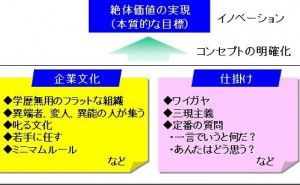

設計部門の技術者が優秀だからといって、開発に関係する業務を何でもやらせるというのでは、マネジメント不在と言えそうです。優秀な技術者を活かすための「場」を提供すること、その実現のために開発業務を設計することがマネジメントに求められていることです。

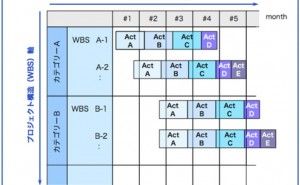

「ものづくり」における「人づくり」ですが、今も昔も、最も重要なのは仕事を通じて人を育てることだというのは変わらないと思います。人材育成が問題となっているのは、技術者を育てるための仕事の「場」を提供できていないことが最大の原因ではないでしょうか。設計部門であれ製造部門であれ、どのような技術者を育成し、製品開発においてその技術者がどのようにして協力するのかというグランドデザインがないのではないかと思います。技術者というのは自らの専門領域が明確であり、その専門領域では誰にも負けない自信を持つことができ、そして、自らのアウトプットに責任を持つ、製品開発においてそういう「場」を提供することで育っていくのではないでしょうか。

設計部門の技術者をスーパーマンのように考えたり、スーパーマンになることを要求するのは、現在のように利益...

「ものづくり」における「人づくり」ですが、今も昔も、最も重要なのは仕事を通じて人を育てることだというのは変わらないと思います。人材育成が問題となっているのは、技術者を育てるための仕事の「場」を提供できていないことが最大の原因ではないでしょうか。設計部門であれ製造部門であれ、どのような技術者を育成し、製品開発においてその技術者がどのようにして協力するのかというグランドデザインがないのではないかと思います。技術者というのは自らの専門領域が明確であり、その専門領域では誰にも負けない自信を持つことができ、そして、自らのアウトプットに責任を持つ、製品開発においてそういう「場」を提供することで育っていくのではないでしょうか。

「ものづくり」における「人づくり」ですが、今も昔も、最も重要なのは仕事を通じて人を育てることだというのは変わらないと思います。人材育成が問題となっているのは、技術者を育てるための仕事の「場」を提供できていないことが最大の原因ではないでしょうか。設計部門であれ製造部門であれ、どのような技術者を育成し、製品開発においてその技術者がどのようにして協力するのかというグランドデザインがないのではないかと思います。技術者というのは自らの専門領域が明確であり、その専門領域では誰にも負けない自信を持つことができ、そして、自らのアウトプットに責任を持つ、製品開発においてそういう「場」を提供することで育っていくのではないでしょうか。