◆ 輸送距離の短縮でコスト圧縮

輸送インフレ時代の次の一手について、前回に続き解説します。物流コストを構成する下記数式右辺の要素を縮めることを考えていきましょう。

【物流コスト】= 【物流単価】×【物流量】×【距離】

物流コストを下げるためには物流単価を下げるか、物流量を減らすか、距離を縮めるかのいずれかに着手する必要があります。いまは「物流単価」が下げづらい状況にありますので「物流量」と「距離」に着目していきたいと思います。

まず今回は、距離の短縮について考えていきましょう。物は消費される地域でつくるということが鉄則です。そのために最近は大企業だけではなく、中小企業まで海外進出するようになりました。これは国・地域レベルでの話ですが、日本国内でも消費地の近くでつくることは、物流の観点から望ましいことだといえます。

食品産業はこの傾向にあると思われます。一カ所で集中的に生産して全国に配送するというより、いくつかの地域に工場を設置して、そこから配送することでリードタイム短縮と物流コストの圧縮を図っています。

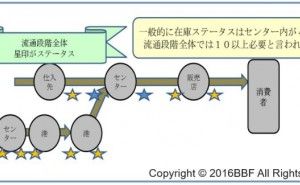

これは工場の配置だけではなく、配送センターの配置で対応している会社もあります。工場は一カ所であっても、配送センターを各消費地に近いところに設け、そこからお客様に届けています。この場合、配送コストは下がりますが、配送センターを設けることで、センター運営費と在庫が増加する可能性がありますので、トータルコストを把握して判断していきましょう。

食品や日用雑貨などは、卸の配送センターを使い、お客様へのリードタイムを短縮する対応をしているものと思われます。では工業製品などの場合はどうでしょうか。

工業製品は最終組立工場を持つ会社に納入し、そこでアッセンブリ(組立品)された後、消費者に配送されます。そこでこの中間の工場間(会社間)物流を効率化する必要があります。そのためには最終組立工場の近隣に工場を設け、輸送距離を縮めることで、物流コストを下げることが望まれます。

よくいわれる「企業城下町」はこの発想のもとに形成されていきます。城下町の中に立地することで、最終工場までの距離は縮まりますので「ニアサイト」での生産と位置づけられます。

さらにそれを進化させたものが、最終組立工場の敷地内で生産...