物流作業は物流部門だけが行うとは限りません。製造部門が自ら物流業務を行うこともあるはずです。ですから、物流管理部門では部門横断的に「物流標準化推進」と「物流品質向上」の旗振り役をやっていくとよいと思います。部署というより、物流という「機能」で物流の面倒を見ていくのが物流管理です。

そして必ずKPIで評価し、会社の中でその値を共有化していくように仕向けていきます。物流不良流出比率や、構内で見つかった物流不良の比率などを、部署別、物流作業別で把握していきます。また、要因分析を物流現場と一緒に行い、再発を防ぐような活動も行っていく必要があります。大勢の人を投入しなくてもこのような活動は可能だと思います。

今回は、物流管理の観点から、物流業務、KPI管理、物流サービス管理の3点を解説します。

1. 物流業務:オペレーション業務と管理業務

物流業務には一般的にオペレーション業務と管理業務の2種類があります。前者は運搬や保管などの物理的な業務で、後者は何かをマネジメントする業務です。どちらかというと、オペレーション業務にばかり目が行きがちですが、実際には管理業務が重要であると考えられます。

そこで物流管理業務にはどのような業務があり、それに磨きをかけるためにはどのようなことをしていかなければならないのかについて考えてみたいと思います。

物流管理業務の筆頭に挙げられるのは物流オペレーションを支えるための管理業務です。たとえば物流オペレーションで使用する機器類、つまりフォークリフトや牽引車などの動力車や、容器やパレットなどの保管具、運搬具などのツールを管理していくことです。

動力車の管理には日々の始業点検や定期点検など、その機械が支障なく動くようにメンテナンスしていくことが挙げられます。この中には「法令に基づく点検業務」もあり、その業務について手を抜くことはコンプライアンス上も好ましくありません。

また動力車の場合、所要台数管理も重要です。毎月必要な数量を計算し、その台数を投入することでオペレーションに支障をきたさないようにしていく必要があります。

この必要数ですが、足りないということは稀であり、どちらかというと過剰投入の方が問題になるかもしれません。まめな台数管理を行っていきたいものです。容器やパレットもまずは数量管理が基本でしょう。中期的な生産台数などを使って、所要量計算を行います。

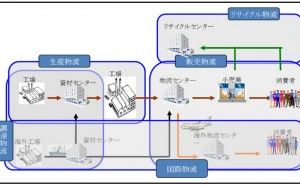

もし不足しているのであれば、その不足分を補充する必要があります。しかしここで一点注意すべきことがあります。容器やパレットは自社内だけで動いているものではないということです。得意先に出荷する際に自社から出ていきますし、サプライヤーから納入される際に入ってくるものです。つまり容器やパレットの管理の中で重要になってくるものが「日々の数量管理」だということになります。

どこに、いくつ貸しているのか。どこから、いくつ借りているのか。この「貸借管理」を行う必要があるのです。この管理の手を抜くと一気に容器やパレットの流出が始まり、会社資産を失ってしまう可能性があるのです。大変だから、煩わしいからといって手を抜いてはなりません。なぜならこの業務も立派な物流管理業務だからです。

2. 物流管理:KPI管理とは

物流業務を行っていく上で、仕事の出来栄えをきちんと評価できるようにしておくことは当然のことと思います。その一環として物流KPI管理を行うことが効果的です。物流KPIにはいろいろな側面があると思いますが、まずはコスト系から考えてみましょう。

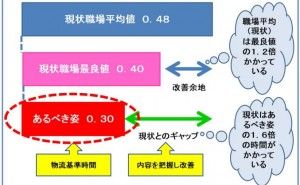

たとえば一つひとつの物流作業にかかる工数ですが、それが適正な状態なのか否かは日々ウオッチしておく必要があります。ピッキング作業であれば1行こなすのに30秒と定めていたとして、実際に何秒かかったかを見ていくとよいと思います。標準時間が30秒で、実際時間が45秒だったとしたら、その仕事のパフォーマンスをしますKPIは「倍率」で、結果は1.5倍ということになります。

トラック積載効率も一つのコスト系KPIになります。この積載効率を荷役輸送の業務内容として具体的に把握できている会社は多くないと思いますが、分析の重要項目ですから手間がかかりますが確認していきましょう。トラック積載効率の評価ではトラックが保有する能力、つまり重量能力と容積能力を把握し、これに対して実際に積んだ重量と容積を把握してその比率を見ます。

重量的積載効率では65%で、容積的積載効率が30%であった場合、それをどう評価するかです。当然目標の数字との比較になると思います。重量的積載率だけよければOKとするのか、それとも容積的積載率も一定の水準でなければならないのかは考えどころです。

本来であれば常にこの二つの視点で評価していくことが重要です。重量勝ちの荷物の場合、トラックの荷台が空くことが想定されます。その時には容積勝ちの荷物を積んで、トラックを重量的にも容積的にも有効に活用することが望まれます。KPIを設定して管理していけば、このような改善にもドライブがかかるのです。

KPIはコスト以外にも安全や品質、デリバリーについても設定し、日々管理していくことが望まれます。これはすべて「物流管理」の領域です。安全では事故件数やヒヤリハット件数などをKPIにしてはいかがでしょうか。品質では流出不良率と構内で発見された不良を示す構内不良率がKPIになると思います。デリバリーでは納期遵守率や出荷時刻遵守率などが物流KPIとして考えられます。

当たり前のことではあっても、なかなか実現できている会社が少ない実態にあります。自分たちの仕事の仕方が正しいのか否かはこのような管理を行わなければ見えません。行き当たりばったりの仕事の仕方からは脱却する必要がありそうです。

3. 物流管理:物流サービス管理とは

物流業務は直接的に付加価値を生まない作業が多いかもしれません。しかし仕事のやり方次第では十分にお金に転換できる付加価値業務となることが可能です。たとえば小売業や卸売業では物流が常に在庫に触れていることに着目します。物流は顧客から言われたとおりに入出庫と輸配送だけを行っているだけでは不十分です。

在庫を常時目にする機会があるので、今何が売れているのかを肌で感じることができます。この売れ筋データを統計化し顧客に提供するのです。

優秀な小売りでは自社で行っている業務ですが、これができていない会社もあります。そのような会社に統計データを提供することで大きな付加価値として評価されることでしょう。これこそが物流サービス管理です。

製造業では構内物流が大きな付加価値を生みます。構内物流は一般的には部品や製品などを運搬したり保管したりすることが本業の様に見られています。たしかにこれらの作業も重要業...