はじめに

2月3日掲載の前稿で『賢い』社長Fさんの戦略として<タカの目>経営戦略・<アリの目>基盤固めのその後と<未来>からのアプローチ<科学の目>について紹介しました。

常に真実(ほんもの)を見極めようとするFさんはDr. Practice実践塾の効用を実感しましたが、その先どのように持続的発展に連なるのか確かめたいと思いました。それに応えるにこの稿では、Dr. Practiceが真実(ほんもの)だと思える著書を紹介する形で進めることに致します。持続的発展のカギとなるイノベーションについて、Ⅰ.「イノベーションはなぜ途絶えたか」から<科学の目>の重要性について、Ⅱ.「シャープ『液晶敗戦』の教訓」とⅢ.「ニッポンのスゴい親父力経営」から<経営の目>の重要性について紹介します。

なおDXについては、次稿<未来>からのアプローチ(その3)で、DXを理解しビジネスを変革する3冊「アカン!X」「ルポ日本のDX最前線」「ソフトウエア・ファースト」から日本のDXの大問題・最前線の真実・DX成功のカギについて、「スケールフリーネットワーク」から‟ものづくり日本”の特徴を活かすDX(変革)<DXの光>について紹介する予定です。

Ⅰ.「イノベーションはなぜ途絶えたか」(山口栄一著)の紹介

見開きから、‟かつて「科学立国」として世界を牽引してきた日本の科学とハイテク産業の凋落が著しい。・・(略)・・。科学と社会を有機的に結び付ける‟国家再生の設計図”。山口栄一氏渾身の著書の‟持続的発展に必要なイノベーションが日本でなぜ途絶えたか、イノベーションを復活させるには科学による「知の創造」が重要だ”、という主張に共感した筆者が、全6章の内の第1章と第3章の要点を薄っぺらな解釈だとのそしりを恐れず<科学の目>として、出来るだけ分り易く紹介いたします。皆さんには、ぜひ原書をお読み下さるようお勧めいたします。

1.危機の構造「山登りのワナ」

日本のエレクトロニクス産業は、2012年大手が軒並み巨額の損失を出し、構造的問題が一挙に露呈しました。著者は、その根本要因を(登る山を決めて登り出すと何処までも登り続け下りられなくなってしまう)「山登りのワナ」という仮説をたてて検証しています。

1)シャープの例

稀有の「イノベーション型」企業で一貫して黒字経営を続け、液晶テレビ「アクオス」が「世界の亀山モデル」と賞され2007年に最高益1,000億と稀有の成功を収めたシャープが、2012年には5,000億を超す大赤字に転落し、紆余曲折の末に、2016年に台湾の鴻海に買収されてしまった。シャープの経営幹部は「液晶事業はいずれ終焉を迎える・・・新しい製品開発が必要・・・」と分っていたにも拘らず、現実には液晶という既定の山から下りられない「山登りのワナ」*1に嵌って、「ちがう未来」(希少性が高く模倣が困難で安定した利益が得られる「光・電子デバイス」)の研究をすることも許されない空気が醸成されてしまった。

*1; 実際に何が起ったのか Ⅱ.「シャープ『液晶敗戦』の教訓」に要点を記しています。

2)日立の例

マイクロプロセッサー開発で、日立は当時の主流市場の‟チップの高速・高機能化という評価軸”の山を登っていた。ARM(イギリス・ケンブリッジのベンチャー企業)は(ベンチャー故に余力がないこともあり、携帯電話という「ちがう未来」の到来を信じ、コンピュータサイエンスでは邪道の)‟低速・低機能だが低消費電力という評価軸”で進む決断をした。携帯電話が急速に普及する中で、日立は高速・高機能化の山からなかなか下りられないという「山登りのワナ」に嵌って、4年遅れで1995年に低消費電力型チップをリリースしたものの完敗に終った。

2.イノベーションはいかにして生まれるか

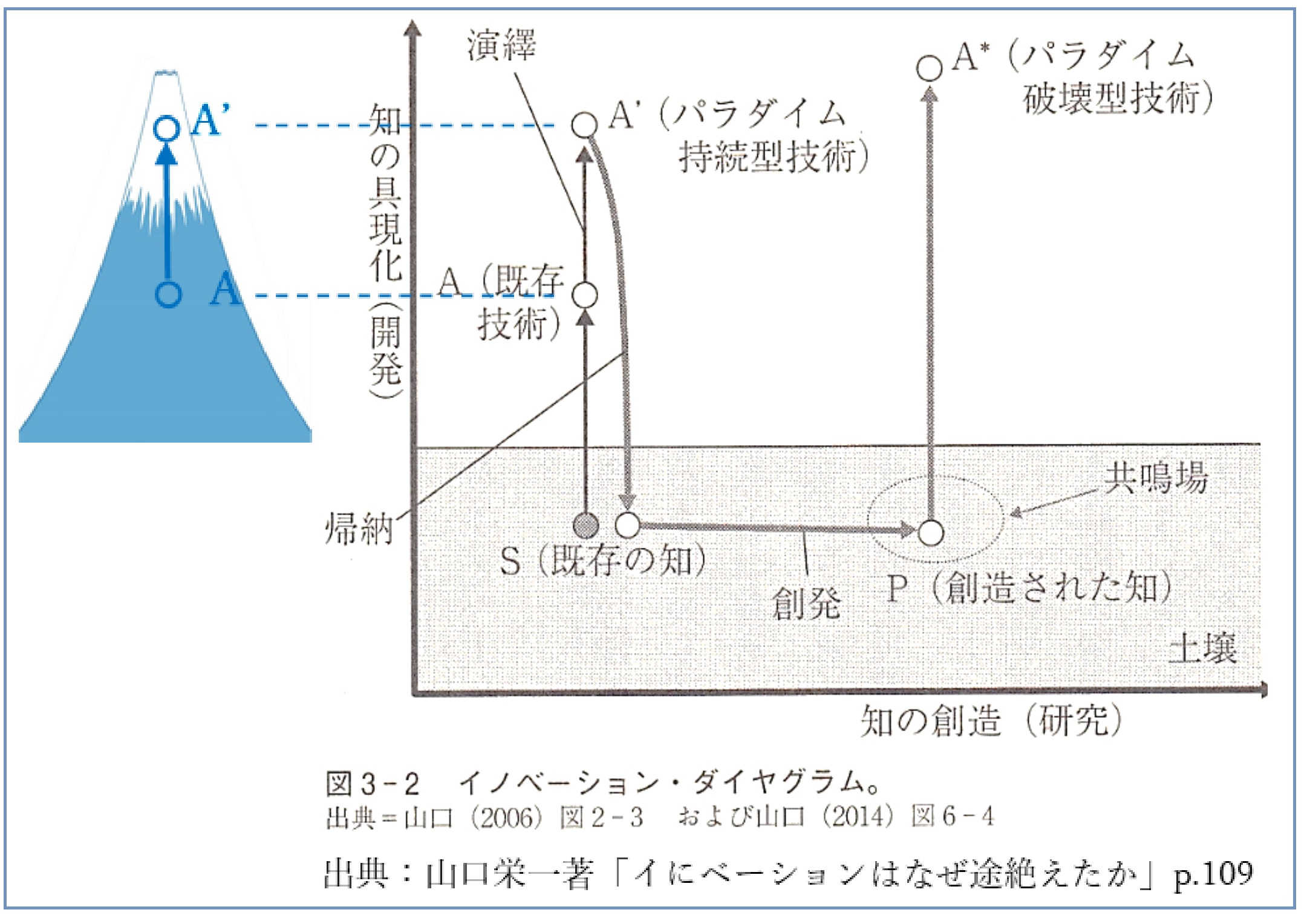

著者は、イノベーションが生まれるプロセスを人間のまったく異なる「知の創造」と「知の具現化」という2つの営みをイノベーション・ダイアグラムにして「山登りのワナ」とワナに嵌らない方策について論じています。(図の左側の青い部分はイメージが浮かぶよう筆者が追加したもので著者の承諾を得ています)

シャープも日立もA(既存の技術)からA’(パラ...