◆なぜ多能工化が必要なのか

物流作業は標準作業を標準時間通りに実行することが必須なのですが、物流現場では固定的な仕事の与え方をしていることが多いようです。運搬作業なら一日中運搬作業、ピッキング作業なら同じく一日中ピッキング作業を行わせています。

一日の労働時間を8時間としたときに、必ずしも8時間分のピッキング作業が無いケースも発生します。ではそのような場合、作業者はどうするのでしょうか。これについて大変気になる動きをしていることに気づきます。それは8時間分の仕事量が無くても、「8時間かけて仕事をする」ということです。

つまりスローダウンして辻褄を合わせているということです。これは「手待ち」よりも悪いことです。6時間分の仕事量であれば、6時間で仕事を終えて後は手待ちにしておけばよいのです。この事例では標準時間を無視した仕事をしていることになるわけです。

作業者にそのルール違反を許している監督者の責任であると言えるでしょう。この事態は「その作業しかできないから」発生することが考えられます。もし他の作業もできるのであれば、残った時間をその他の作業に振り向けることができるのです。

ということで、物流現場では多能工化を推進していくことが求められます。ではどのように多能工化を進めて行ったらよいのでしょうか。

第一歩としてこういった目標値を定めてみましょう。それは・・・、「一人三作業」できるようにしよう!です。

たとえば、「検品作業」、「入庫作業」、「運搬作業」ができるようにするのです。これが無理なく多能工化を進めるアプローチ手法です。では早速多能工化を進めましょう。それに先立って、全作業者がどのような作業をできるのかの棚卸を実施してみましょう。

その時の評価方法は、3ランク設定します。ランク1は「上司の指導の下作業できる」、ランク2は「一人前で作業できる」、ランク3は「他人の指導ができる」という内容です。

◆管理業務でも技能拡大

まずは物流“作業”に特化して3作業:「検品作業」「入庫作業」「運搬作業」をできるような計画を組んでいきましょう。3ランク評価(ランク1は「上司の指導の下作業できる」、ランク2は「一人前で作業できる」、ランク3は「他人の指導ができる」)をしたならば、期待値と現実のギャップを明確にしましょう。

そしてギャップを埋めるための教育を実施します。教育にはOJTとOff-JTの2種類があります。前者は現場で仕事をしながら教え込むやり方です。後者は教室でレクチャーすることや外部の研修期間に派遣して教え込むやり方です。この2つのパターンを上手く組み合わせながら育成をしていきましょう。徐々にではありますが、複数作業ができる人を増やしていくことができるでしょう。

今度は見方を変えてみましょう。作業ごとに何人の人がこなせるのかを見ていくのです。つまりフォークリフト運搬ができる人は誰と誰なのか、梱包作業ができる人は誰と誰なのか。この視点は重要です。ここでの目標値も定めましょう。それは、「一作業を三人ができる」ようにしよう!です。

フォークリフト運搬を三人がこなせる、梱包作業を三人がこなせる、ピッキング作業を三人がこなせる、といったように一作業三人を実現していきましょう。

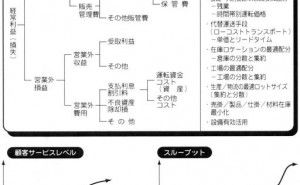

次に作業以外の物流業務についても考えていきましょう。物流には作業のほかに「管理業務」が存在します。物流担当者は作業だけではなく、管理もこなさなければならないのです。これも含めて技能向上を行っていく必要があります。ではどのような管理業務が...