1. 危険な思い込み

◆ 改善はやり尽くしたという危険な思い込み

「今の仕事の仕方は最低である」という話をすることがあります。この言葉の裏の意味は「改善し尽したと思われる仕事でも必ずどこかに『改善する余地』があるぞ」、ということが隠されているのです。改善はどんな仕事でも、あらゆる職場で必要であることは疑いの余地はありません。ポイントとなるのはどこまで改善を行えばよいのか、という疑問について常に考えていくことではないでしょうか。

改善を進めていると大きな改善ネタが見つからなくなり、改善はやり尽くしたと思いたくなります。そこで改善に対する手綱を緩めてしまうことがあるのです。しかし管理監督者はこういった状況になった時こそ、踏ん張りどころだと考えられます。それは何故でしょうか。

もしかしたら、管理監督者は自部署で今、行っている仕事しか見ておらず、隣の部署すら見ていない可能性があるのです。しかし、隣の部署では同じような仕事をもっと良い方法でこなしている可能性があります。そしてその状況を知らない場合、改善し尽くしたと勘違いして、そこで止めてしまう危険性があるのです。

この「思い込み」が改善にブレーキをかけてしまいますので、そうならないようにすることが管理監督者が考えなければならないことになるわけです。そこで管理監督者は常に社内を見て回り、良いことをやっている部署がないかどうかを確認することが大切になります。

同じ会社であれば改善事例を公開し、他部署に水平展開することが望まれます。これを「よいとこどり」と呼びます。他部署が行った事例をそのまま他部署でも採用するわけです。「よいとこどり」は時間をかけることなく、改善を拡大する良い手法だと思います。

むしろどこかで良い改善を実施したら、それを強制的に他部署でも採用させるぐらいの取り組みでもよいかもしれません。社内ですら、他部署の実態に気づかない可能性があるわけですから、もしかしたら他社ではもっともっと先を行っている可能性があります。

管理監督者は常に自部署以外に目を向けることが大切だということです。一番危険なことは現状で満足してしまう、自部署では良くできているという「思い込み」ではないでしょうか。

2. 社外に飛び出そう

◆ 生きた情報を集めるため、積極的に社外へ出掛ける

自分の職場を一歩一歩、継続的に良くしていこうといった活動は大切です。しかし、その進め方を間違えると改善に限界を感じてしまい、もう今の状況が終着点だという思い込みにつながってしまう危険性をはらんでいます。ただ、それは自分たちが作り上げた限界であって、実際には一歩も二歩、いや百歩先が存在する可能性だってあるのです。

前回お話しましたが、物流に携わる管理監督者は、常に自分の職場以外の職場で仕事に対し、どのような取り組みを行っているかについて意識し、情報を集める必要があります。改善が進んでいる会社が自社の百歩先を歩んでいるとすると、現状で改善の手綱を緩めた途端、市場での敗北は目にみえています。

また、そんな事態を招かないためにも、管理監督者は積極的に社外に出掛け、情報を集めるのです。先端工場に見学に行くこともよいでしょう。物流管理を上手に行っている物流センターを訪ねることも効果的でしょう。

外の会社を見ることで損をすることはありません。仮に自社の方が進んでいたとしても「うまくいかないやり方」を学ぶことだってできるはずです。それによって、自社が何かのタイミングで失敗することを防ぐことが可能となるでしょう。

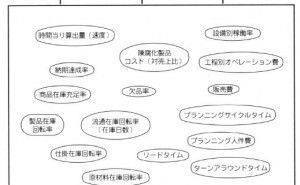

実作業面ばかりではなく、管理面でも他社は参考になると思います。物流品質向上のためにどのようなKPI(重要業績評価指標)を設定しているのか、部下の育成のためにどのような教育訓練を実施しているのかなど、参考になることがたくさんあります。

物流現場の管理監督者は作業面の改善、管理面の改善に向けて意識を高く持たなければなりません。ですから、あくまでも「現時点が最低である」という認識を持つ必要があります。改善意識を高めるためには、物流の仲間が集まるような会合に出掛けたり、物流の勉強会に参加することも良いと思います。

なぜなら、このような場では実際に改善について学べるでしょうし、良いノウハウを持った人と情報交換することが可能だからです。さらに何よりも良い人脈を確立できるというメリットがあります。言い換えるとこのような人たちと話で、自分たちの考え方の浅さに気付かされることもあります。

進んで外に出掛け、生きた情報を吸収することがお勧めです。

3. 物流監督者が改善力を高めるためには

◆ 物流管理監督者の心構えと積極的なチャレンジの継続

オリンピックを例に挙げると分かりやすいかもしれませんが、日本で敵なしといわれるような記録を持った選手でさえ、決勝トーナメントに進めないケースが多いと思います。私たちの仕事も全く同じなのです。よほど長年にわたり、改善を続けてきた会社でない限り、グローバル企業と肩を並べて戦うことは不可能です。

そこで物流管理監督者であれば平凡な記録ではなく、日本記録いや、世界記録を狙うくらいの心構えが必要ではないでしょうか。自分の管理下の業務について、ただ淡々を同じことを繰り返しているだけでは平凡な記録はおろか、それもおぼつかないかもしれません。繰り返しになりますが「今やっている業務は最低水準」だと思った方がよいと思います。本当にそうかもしれませんし、比較してみれば平均レベルかもしれません。最高レベルだと思っていたとしても、世界を見渡せば上には上がいるものです。

一部の製造業のように、その会社が世界のお手本となるような改善のス...