2007年の品質工学会研究発表大会で株式会社ナナオの中西貴志さんが発表した「フォトカプラの機能性評価」の概要を掲載します。

1.はじめに

電子部品の選定にあたっては、一般的に多種類の評価を実施しており、それらの評価結果とコストを総合的に判断しています。しかしながら評価項目中の耐久試験に時間を要し、それにもかかわらず市場で不良が発生することがあります。

今回は新規採用部品を機能性評価してみた結果を報告します。

2.フォトカプラとは

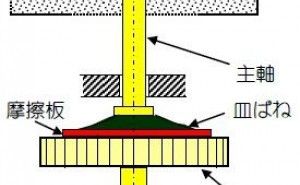

発光素子と受光素子が1つのパッケージに納められており、電気信号を光に変換して発光側から受光側へ伝送し、受光部で電気信号に再変換して出力する部品です。

3.評価方法

フォトカプラの基本機能は、入力LED電流に対して出力フォトトランジスタ電流が比例して出力されることとしました。ただしこの関係が大電流部では非線形となるため、通常使用条件であるLED電流10mA以下のみを評価しました。

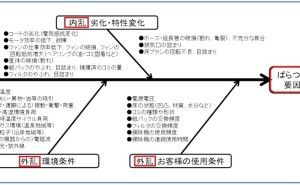

誤差因子としては動作時の温度と、高温高湿バイアス印加による劣化を組み合わせて2水準としました。

4.実験

従来品と変更品の入力LED電流を1,5,9mAと変化させて上記条件で評価したところ、変更品は従来品に比べてSN比が3.6dB劣っており、何らかの品質問題が発生する可能性が高いと想定されました。

ここから損失関数で品質損失額を試算すると、従来品の2.4倍の損失となり、部品のコストダウン額を大幅に超過して、変更すべきではない事がわかります。

しかし上記計算の過程から、LED電流の設定値を上げる...