TOP

続きを読むには・・・

石橋 良造

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

現在記事

この連載では、将来の市場環境に大きく影響を与えるPESTEL(Political:政治、Ec...

この連載では、将来の市場環境に大きく影響を与えるPESTEL(Political:政治、Ec...

今回は、政府の「統合イノベーション戦略」の骨格を元に解説します。内容的には、将来不足が見込ま...

今回は、政府の「統合イノベーション戦略」の骨格を元に解説します。内容的には、将来不足が見込ま...

前々回から時系列や物理量で整理した知識を、更にそれらの関係性を考え整理・拡大することについて解説をしています。今回は「原因と結果」の2つ目の類型の「...

前々回から時系列や物理量で整理した知識を、更にそれらの関係性を考え整理・拡大することについて解説をしています。今回は「原因と結果」の2つ目の類型の「...

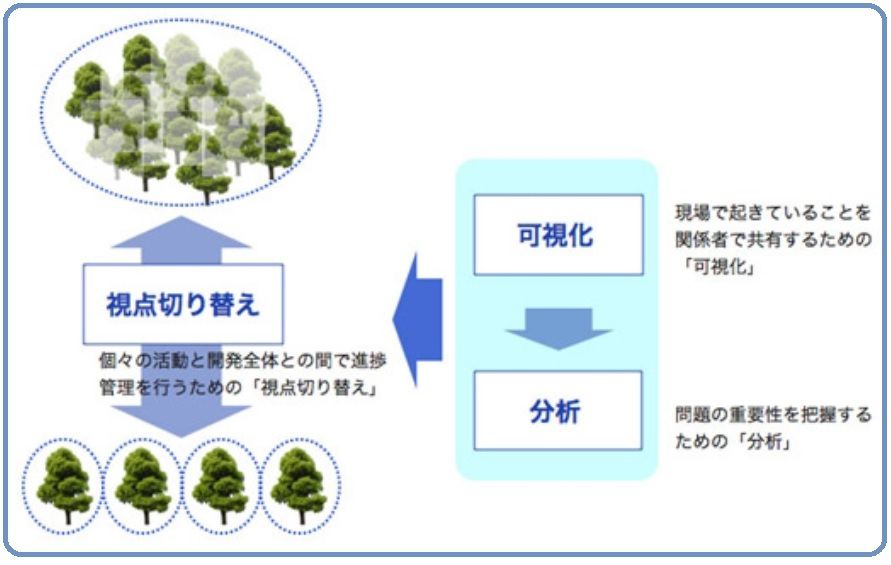

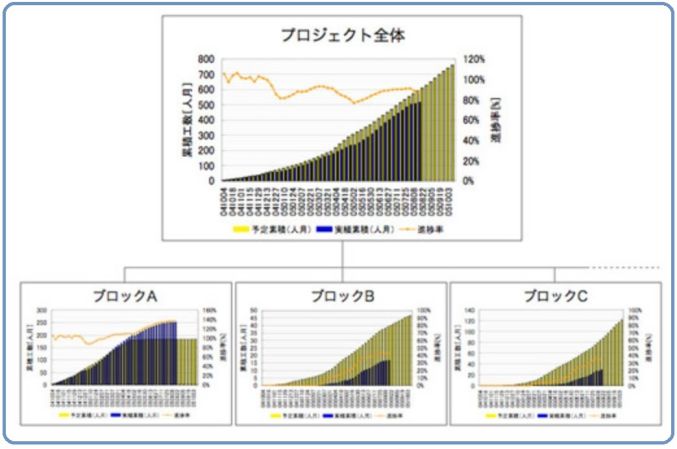

前回は、リスク管理が重要であることと、その反面、リスク管理の仕組みを運用しているところでもリスク管理シートを書いているだけという、表面的な仕組みになって...

前回は、リスク管理が重要であることと、その反面、リスク管理の仕組みを運用しているところでもリスク管理シートを書いているだけという、表面的な仕組みになって...

1. イノベーション戦略 私は、ものづくり企業のR&Dにおける技術力・価値創造力を向上するための取り組みを「イノベーション戦略...

1. イノベーション戦略 私は、ものづくり企業のR&Dにおける技術力・価値創造力を向上するための取り組みを「イノベーション戦略...

【設計部門の仕組み改革 連載目次】 1. システムやツールの導入を伴う設計部門の仕組み改革の進め方 2. 設計部門の仕組み改革、事例解説 3. ...

【設計部門の仕組み改革 連載目次】 1. システムやツールの導入を伴う設計部門の仕組み改革の進め方 2. 設計部門の仕組み改革、事例解説 3. ...

開催日: 2025-07-08

会社概要

-会社概要

© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ

ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!

Aperza IDでログイン

Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。

今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします