◆「気づき」能力向上のカギは製品開発経験の活用

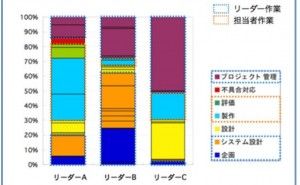

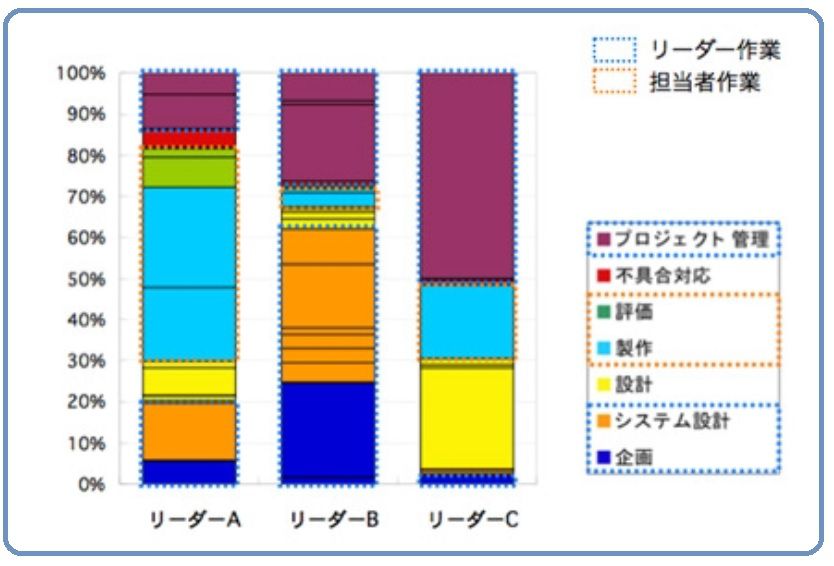

リーダーの下には 5 ~ 10 人程度のメンバーがついており、リーダーはメンバー(担当者)に仕事を割り振り、メンバーの仕事をレビュー、フォローすることを優先するようにといわれています。したがって、リーダーは青色の点線で囲んでいる「企画」「システム設計」「プロジェクト管理」が主業務となるはずです。担当者は「製作」と「評価」が主業務になり、橙色の点線で囲んでいます。「設計」「不具合対応」は、リーダーと担当者が適宜協力して実施するので点線で囲んでいません。

まず、同じプロジェクトの同じリーダー(ブロックリーダー)であるにもかかわらず、それぞれの時間の使い方が大きく違うことに驚くのではないでしょうか。何となくわかっているものの、このように定量的に見せられると認識も変わると思います。

このような個人のばらつきは特別なことではなく、多くの設計部門で同じ傾向を示します。さらに、リーダーに期待されている業務(青色の点線)について注目すると、リーダー B は青色の業務が全体の約 90 % を占めていますが、リーダー A は 35 % 程度です。反対に、担当者業務(橙色の点線)にリーダー A は 50 % 以上の時間を費やしています。リーダー B が担当者業務に費やしている時間は 10 % 以下です。

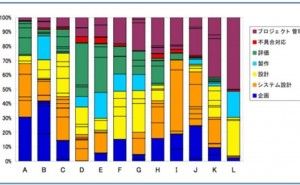

単純な分析ですが、1年というような長いスパンで自分の行動を評価するのにハロー効果の影響を排除するのは難しく、最近やっていた業務や精神的に大変だった業務に時間を使っていたと考えがちです。したがって、客観的なデータ...