やろうと思っているけどできないことって実はたくさんあります。私もそうですし、コーチングでもよくあるテーマのひとつです。今回は、こんなときどうしたらいいのかを一緒にやってみたいとおもいます。

1. やろうと思っていることリストの絞り込み

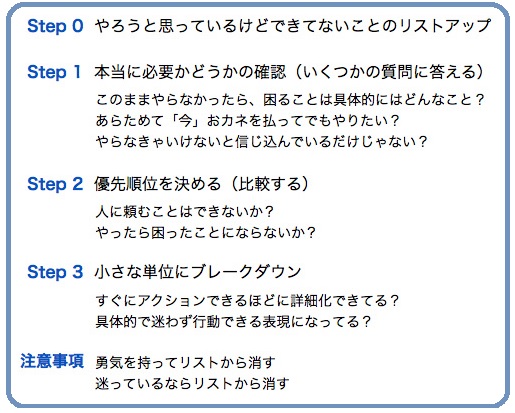

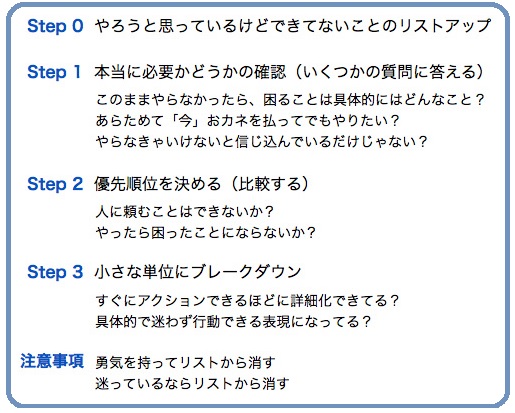

最初にやることは、やろうと思っていることのリストアップです。とにかく思いつく限り書き出します。どうですか? いくつありましたか?私は、20 個ほど書き出すことができました。これからが本番です。まず最初に、本当に必要かどうかを徹底的に検証します。そのためのポイントは「疑う」こと。何のためにやりたいと思っているのか、その目的が明確なのかどうかを確かめます。このときに有効なのが次の質問です。やろうと思っていることリストの一つひとつについて、自分自身に質問します。

「このままやらなかったら、困ることは具体的にはどんなこと?」

具体的に困ることがなければ無理にやる必要はないし、たとえやったとしても、やるという動機づけが十分ではないので結局やらなくなってしまう可能性大です。私の場合は、「ソフトの新しいバージョンの調査」などがありました。仕事で使うソフトなので、新しい機能や使い勝手を知っておく必要があると気になっているのですが、よくよく考えてみれば、実際に必要になったときにやれば十分です。リストから削除しました。

「あらためて『今』おカネを払ってでもやりたい?」

購入したのにそのままになっているようなものって多いですよね。でも、「今」の時点でもおカネを払ってでもやりたいかどうかがポイントです。使ったおカネがもったいないという気持ちになりがちですが、過去の気持ちにこだわってはいけません。これから先に新たに使うおカネや時間を無駄にする方が、ずっともったいないことなのです。過去のことは忘れて、白紙で判断することが大切です。自分は「今」でもおカネを払ってやるのか?

私の場合は、「買ったままになっている本を読むこと」などがありました。買ったものの読む必要がないので読んでいないわけで、実は読まなくても困らないのです。これもリストから削除です。実は、本に限らず買ったままになっているものがたくさんあるのですが、一つひとつ吟味してみると今では買わないだろうなと思うものばかりです。結局、まんまとその気になって買っただけなんですね。無駄な投資であることを学習したと前向きに考えることにしました。

「やらなきゃいけないと信じ込んでいるだけじゃない?」

人に言われたからとか、本に書いてあったからとかで、単に信じ込んでいるだけのことは多いものです。自分にとってはどうなのかをしっかりと確認することが大切です。私の場合は、「事務所の掃除」などがありました。整理整頓ができてなくて、人が来たときなど恥ずかしい思いをしているのですが、何かが行方不明になって困っているわけではなく、ゴミやホコリで汚いわけでもなく、そもそも事務所に人が来ることも稀です。掃除をするにしても、必要になったときでいいと、気にしないことにしました。これもリストから削除です。

どうですか、最初に書いた『やろうとおもっているけどできないことリスト』の項目は減りましたか。本当に必要かどうかを徹底的に確認するのが、この最初のステップなのですが、絞り込むことで、気にかけたり、気に病むことをやめることが目的です。やるべきことに集中できない状況をなくしたいのです。

2. 優先順位づけとブレークダウン

私の場合は、最初に20個あった『やろうとおもっていることリスト』の項目がステップ1によって8個に減りました。これで、気分はずいぶんとスッキリです。ステップ1は、気にしていることや気に病んでいることを減らすことがねらいなので、これだけ減らせると上出来です。次にやることは優先順位を決めることです。基本的に、やりたいことがたくさんありすぎて手をつけることができない状況に陥っているので、優先順位をつけることが大切なのです。優先順位を決めるには何かしらの比較が必要です。ここでは比較のために参考になる考え方を紹介しましょう。

「人に頼むことはできないか」

自分でやらなくてはいけないとは限りません。結果が大切なのであれば、自分の時間を使わなくてもいいこともあります。たとえば、私は、Step1で「事務所の掃除」は必要ないと切り捨てましたが、商談の予定があってきれいにしておきたいと言うときはダスキンなどのサービスを使うこともできます。そうすると、「事務所の掃除」は「ダスキンを使う(おカネがかかるけど)」に変わり、実行することが簡単になります。

「やったら困ったことにならないか」

やらなければと思っていることを実際にやってみると別の困った状況を引き起こすことがあります。たとえば、毎日のようにお酒を飲んでいるのでやめた方がいいと思っていても、ほとんどが会社の同僚やお客さんとのつき合いで、考えてみると、それが同僚やお客さんとのいい関係を作ることになってる。こんな状況では、お酒をやめるといい関係を作れなくなる可能性があります。このような場合、自分にとってお酒をやめることと、いい関係を作れなくなることとどっちが大切なのかをとことん考える必要があります。身体を壊してまで良い関係を作るためにお酒を飲むのはどうかと思いますし、家族が心配しているのが理由であれば、心配しなくても大丈夫なことをしっかり説明すればいいのかもしれません。私の場合は、やろうと思っていることリストの中に「ホームページを作り直す」「メルマガを出す」「新しいホームページを作る」というのがあったのですが、優先順位を考えて「ホームページを作り直す」は後回しにしました。「メルマガを出す」と「新しいホームページを作る」は並行して進めることができそうなので優先させ、既存のホームページの作り直しはその進み具合を見ながら考えるのが効率的だと考えたからです。

さて、優先順位づけが終わったら、次にやることはブレークダウンです。リストアップしたものの中には、漠然とした内容でやることがはっきりしないものがあると思います。そんな項目があるときは、もっと小さなアクションにブレークダウンします。とりかかるのに必要な作業量と期間の両方で考えて、大きすぎるものは小さな単位に置き換えるのです。私の例では「新しいホームページを作る」というのがありましたが、これは漠然としすぎていて何から手をつければいいのかわかりません。たぶん、放置されたままになります。このような場合はテーマを詳細化して、アクションがとれる小さな単位にします。「新しいホームページを作る」はその目的を明確にして「コーチングのメリットや必要性を伝える」としました。でも、まだ大きいですね。そこで「コーチングのメリットや必要性を伝える原稿を書く」にしました。だいぶ、わかりやすくなってきました。でも、まだまだ大きいです。さらに「コーチングは、やりたいことがあるのにできないようなときに、力になることを伝える原稿を書く」としました。ここまでブレークダウンすると何をするのかが明確になります。

こんな風にどんどん具体化、詳細化して、すぐに実行できる単位にしま...