8. フローとは

「熟達」を手に入れるために重要となるもうひとつの技術が「フロー」です。「フロー」とはハンガリー出身の心理学者チクセントミハイが提唱した概念です。スポーツ選手がときどき口にする「ゾーン」と同じと考えていいと思います。たとえば、優勝などの結果を出したスポーツ選手がインタビューなどで次のようなことを口にすることがあります。このような状態が「フロー」あるいは「ゾーン」とよばれている状態です。

「ピッチャーの投げたボールが止まって見えた」(ホームランを打った野球選手)

「自分の後ろも含めてメンバー全員の動きが手に取るようにわかった」(キラーパスで得点を演出した

サッカー選手)

「走るべきコースが光って見えた」(ダウンヒルの優勝者)

フロー状態は「自己の没入感覚をともなう楽しい経験」と説明されています。こう書くと誰でもフロー状態の経験があると思います。たとえば、テレビゲームに夢中になって気づいたら朝になっていた。面白い本を読んでいるうちに夜が明けてしまった。食事を取るのも忘れて作品づくりに没頭した。このような、まさに寝食を忘れるほど没頭した経験、その没頭の程度は別としてその場面を思い出すことができるのではないでしょうか。

先ほどのスポーツ選手の例から想像できますが、人はフロー状態のときに最高のパフォーマンスを発揮することがわかっています。自分の経験でもそうだと思います。ゲームであれ、読書であれ、作品作りであれ、没頭していたときのことを思い出してみてください。最高の状態、あるいは、最高に近い状態だったのではないでしょうか。

フロー状態になっているときは、無我夢中になって時間が経つのが早いばかりではなく、「大丈夫かな?」「できるかな?」というような不安が消え、「大丈夫、うまくやれる!」という自分の能力に対する確信にあふれているはずです。もっとも、フロー状態にあるときにはそういうことすら考えずにひたすら没頭していますから、ハッと我に返って思い返すとわかるだけです。そのとき、「あー楽しかった」という充実感もあると思います。フロー状態はこのような精神状態だから、最高のパフォーマンスを出すことができるといえます。

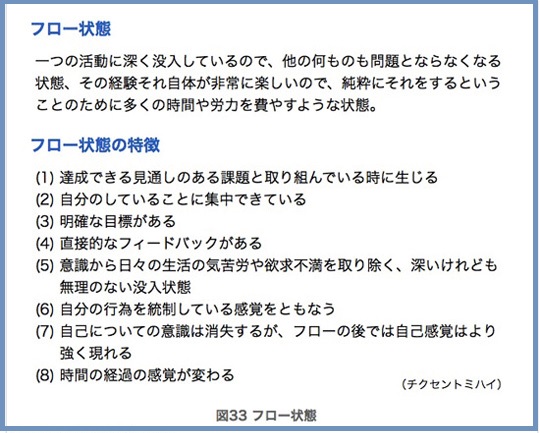

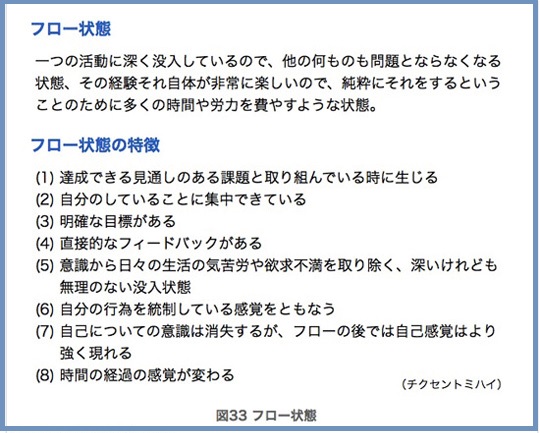

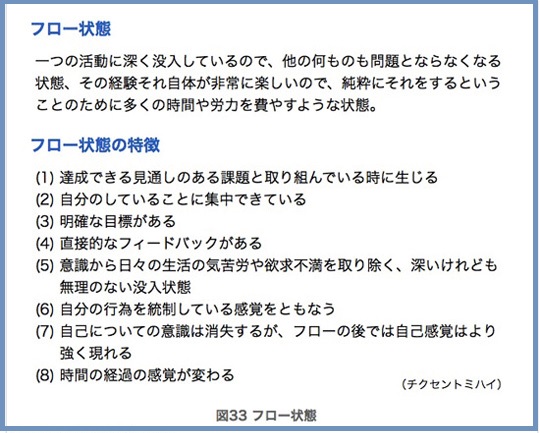

参考のため、フロー理論の提唱者であるチクセントミハイのいうフロー状態の特徴を紹介しておきましょう。

9. フロー状態の作り方

このような特徴から、「フロー」は「熟達」のためにとても有効な手段になります。やらなくてはいけないけれども、続けるには根気がいるし苦痛を感じるようなことに対してフロー状態を再現することができれば、やらなくていけないことに没頭することができるのです。では、フロー状態になるためにはどうしたらいいのでしょうか? ポイントは「目標の明確さ」、「挑戦のレベル」、「フィードバック」です。「目標の明確さ」は、何をすべきなのか、やらなくてはならないことが何なのかが明確にわかっているということです。途中で何をすればいいのかわからなくなる状況は、絶対にないようにしておく必要があります。

その上で重要となるのが「挑戦のレベル」です。やることに対して必要となる能力と、自分の今の能力とが釣り合っていることで、挑戦する内容が簡単すぎず難しすぎないことです。挑戦する内容が難しすぎれば不安になり、簡単すぎると退屈に感じてしまいます。今の自分より1,2段高いレベルの能力が要求され、そのために必要な努力が無意識にできている。挑戦内容がこういうレベルになっている必要があります。さらに必要となるのが「フィードバック」です。自分がうまくやれているかどうかを知ることができることが必要です。うまくやっていることがわからないと、やっていることに対する興味が薄れていくからです。

実は、どんな人にも必ずフロー状態を作り出すことを保証することはできません。人により興味の対象やその度合い、マインドセットなどに違いがあり、それらが総合的に関係するからです。ただし、このように、何をするのかがはっきりしていて、その挑戦には自分の今の能力よりも少しだけ高いレベルが要求され、自分がやれているかどうかを確認することができる、そういう状況を作ることが、フロー状態を作りやすくすることは間違いありません。

身近な例では、テレビゲームはフロー状態になりやすいものの1つです。初心者でも自分に合ったレ...