前回のその1に続いて解説します。

4. プロフェッショナルが協力して作るDFM/DFX

あなたの会社では、設計部署と生産技術部署とで自部署だけの利益を考えるのではなく、全体最適を議論する話し合いはできているでしょうか?

設計と生産技術とで個別製品の生産方法について話し合うことはあっても、設計側に対する製造性の仕組みづくりについて話し合うことはなかなか難しいことだと思います。それは、トップ・マネジメントが率先して DFM/DFX を議論する機会を作っていないからです。現場任せでは進みません。

さらに、よくあるトップ・マネジメントの問題が、「設計者にすべての責任がある、設計者は何でもこなさなければならない」という考え方です。これも DFM/DFX が進まない原因のひとつです。

生産のことも品質のことも購買・手配のことも設計が責任を持たなければならないというのは、上流工程の設計で総合的品質が決まるという意味ではその通りなのですが、設計部署、あるいは、設計者にだけにその責任を負わせてしまうというのは良いこととはいえません。

設計と製造合わせても10人程度の技術者で進めている開発であれば、設計者がすべてを把握することも可能でしょう。しかし、そんな小規模な開発現場は少ないでしょうし、生産技術、品質管理、購買などの製造に関する個々の技術は複雑化、専門化しており、設計者にすべての責任を負わせるのは現実的ではありません。

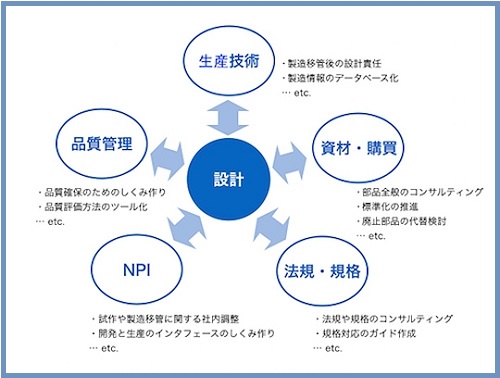

そもそも関連部署それぞれが複雑化、専門化する技術に追従しなければ、メーカーとしての将来はないでしょう。DFM/DFXの仕組みは、設計者が何でも知っていて、何でもできる体制ではなく、開発に関係する関係者それぞれが専門家となって、設計者に必要な仕組みを提供するという体制を前提にして構築すべきです。

図140. 専門家グループによる設計体制

生産技術、品質、購買などの部署はそれぞれの機能における専門家であり、様々な知識や経験を持っているはずです。その専門の知識や経験を加工したり、ツール化したりして、設計段階で使えるようにする。これが DFM/DFXの仕組みです。トップ・マネジメントには、率先してこのような体制づくりを行ってほしいものです。

従来大切にされていた DFM/DFXが疎かになっているのは、製品開発に必要な技術が複雑化、専門化していることで部署間の関わり...

図140. 専門家グループによる設計体制

図140. 専門家グループによる設計体制

図140. 専門家グループによる設計体制

図140. 専門家グループによる設計体制 図140. 専門家グループによる設計体制

図140. 専門家グループによる設計体制