職場の一人ひとりがやりがいを持ち、イキイキと充実した状態で仕事ができること、そして、そういう職場環境を通じて組織が最高のパフォーマンスを発揮できることを実現するための学問であり実践的な方法論であるポジティブ組織開発の具体的な内容を解説します。

前回から、ロバート・クイン「Lift : The Fundamental State of Leadership」を参考に、ポジティブ組織開発を紹介しています。ポジティブ組織開発とは、職場の一人ひとりがやりがいを持ち、イキイキと充実した状態で仕事ができること、そして、そういう職場環境を通じて組織が最高のパフォーマンスを発揮できることを実現するための学問であり実践的な方法論です。今回から具体的な内容を紹介していきます。前回のその1に続いて解説します。

3. 組織文化を測定した例

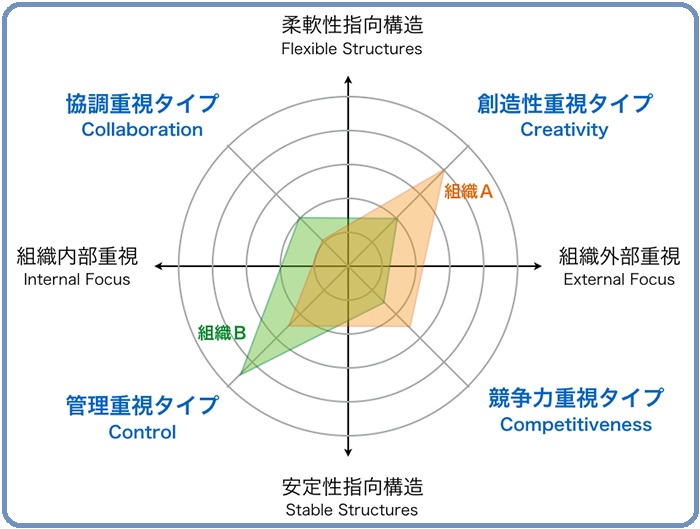

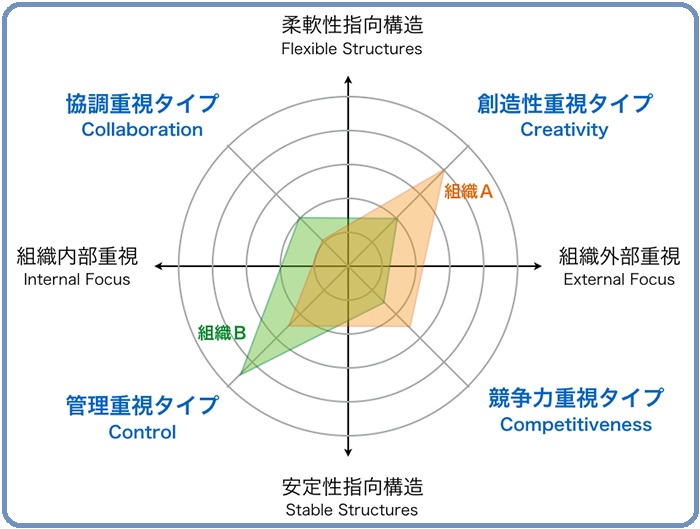

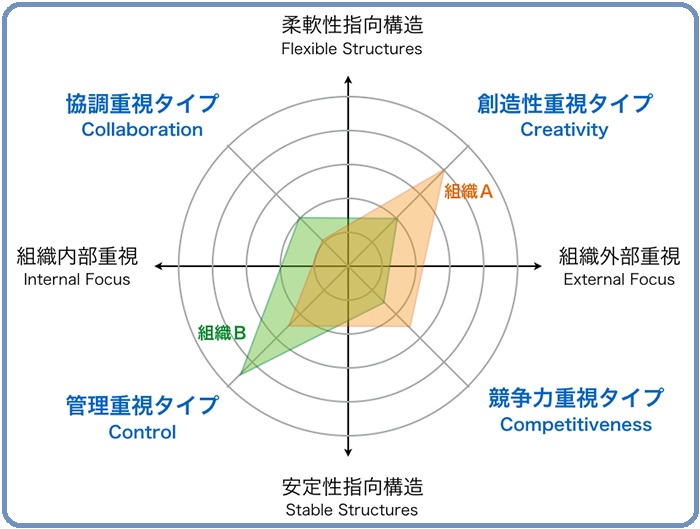

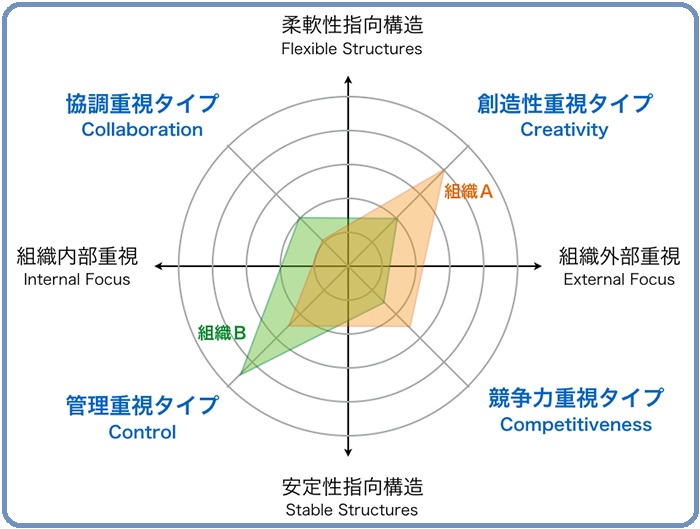

次の図は、前回の図173.組織文化の測定ツールを使って組織文化を測定した例です。組織Aは創造性重視タイプ、組織Bは管理重視タイプということがわかります。

実は、組織Aは社長が開発標準や ISO などの規定を重視している会社の開発部門で、実際に多くのスタッフや時間を割いて ISO などの規定の充実やその遵守に力を注いでいます。ところが開発部門の現場は、新規顧客向けの製品開発や要素技術開発に力を入れているので、このように創造性重視タイプの組織文化となっています。ただ、ISO の社内審査などの必要なことは実施していることと、競争力重視タイプの点数が比較的高いことからもわかりますが、売上げ目標を毎年クリアしているため、社長はとくに問題視していません。しかしながら、開発部門は ISO 対応や年々増加するルールへの対応に多くの時間を割くことになり、開発効率を上げることができないという問題を抱えているのです。

組織Bはトップが教育や人材開発に力を入れており、また、旅行や運動会などの社内イベントにも力を入れています。従業員は家族だという考え方です。しかし、従業員教育の一環で採用した有名なコンサルタントが標準化を徹底的に進めたことで、責任・役割分担の明確化や承認などの手続き重視の仕組みの導入に力を入れたため、組織間の壁が高くなり、いわゆる官僚化が進んでしまっているのです。測定結果が管理重視タイプの組織文化となっているのはこのためです。大きな組織ではないので、必要以上に事務手続きが多くなり非効率なことになっています。

図174 組織文化の分析例

4. 高いパフォーマンスを実現する組織文化とは

どのようなビジネスをどのような組織文化で行うのかは、様々な選択肢があり、経営者やトップが決断するべきものですが、高いパフォーマンスの組織にするためには、決めたあるべき組織文化と実際の現場の組織文化とが一致していることが大切なのです。今回は、組織文化が4つのタイプに分類できること、そして、組織文化タイプを測定することができるということを紹介しました。つまり、自らのビジネスにあったあるべき組織文化を明確にして、実際の現場をあるべき組織文化に合わせることが可能だということです。

あるべき組織文化に変えるために必要となるのが、前回紹介したポジティブ・リーダーシップです。興味深いことに、ロバート・クインによれば、ポジティブ・リーダーシップの在り方と組織文化の在り方とは同じフレームワークなのです。前回紹介した Fundamenta “s...

図174 組織文化の分析例

図174 組織文化の分析例

図174 組織文化の分析例

図174 組織文化の分析例 図174 組織文化の分析例

図174 組織文化の分析例