パワーデバイスの実装・封止技術と封止用樹脂材料の設計および信頼性・耐熱性向上に向けた取り組み

パワーデバイスの実装・封止技術と封止用樹脂材料の設計および信頼性・耐熱性向上に向けた取り組みについて解説!

■本講座の注目ポイント

★パワーデバイスの実装設計と信頼性、「小型・軽量化」「高効率化」「高信頼性」を達成する最新のモールディング技術、半導体封止材用高耐熱樹脂の分子設計を紹介!

セミナー趣旨

★自動車の電動化、合わせて自動運転車両の開発も進み、車両の電子制御化が進化しています。限られた車両に多くの電子製品を搭載するために、各電子製品を小型軽量にする必要があります。製品の小型化は接合部が微小化し接続信頼性の確保が重要です。車両の信頼性を高め、車両の付加価値向上のために最適化が求められています。

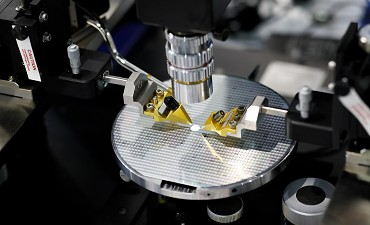

★自動車に実装されるエレクトロニクス製品数は安全運転支援システムや自動運転機能の搭載が進むことで各種センサーやECUを中心に年々増加しています。加えてEVシフトにより動力として使用されるような大電流を取り扱うパワーデバイスの需要が高まっています。エポキシ樹脂による一括封止は実装形態の小型化・高信頼性化およびプロセス削減への効果が期待されています。

★樹脂などのポリマーの耐熱性は、物理的耐熱性(短時間の温度変化に対する機械強度や熱膨張率などの耐性)と化学的耐熱性(長期間高温下にさらされた際に発生しやすい化学劣化などへの耐性)の二つに大別されます。パワーデバイス用の封止材に用いられる樹脂では、これら二つの耐熱性が高いレベルで兼備され、特性として発現することが求められます。

■注目ポイント

★熱と実装にかかわる信頼性確保と製品小型化のための考え方を解説!

★モールディング工程の基礎を学ぶとともに車載エレクトロニクス製品の実装事例を挙げながら最適なモールディング手法を解説!

★耐熱性を発現させる樹脂材料としてエポキシ樹脂およびベンゾオキサジン樹脂の分子構造と物性の相関関係とは!?

セミナープログラム

【第1講】 車載半導体・電子製製品の実装設計と信頼性よび封止技術

【時間】 13:00-14:15

【講師】技術士 (総合技術監理部門、電気電子部門)(元株株式会社 デンソー 半導体基盤技術開発部 担当部長)神谷 有弘 氏

【講演主旨】

自動車の電動化、合わせて自動運転車両の開発も進み、車両の電子制御化が進化しています。限られた車両に多くの電子製品を搭載するために、各電子製品を小型軽量にする必要があります。

製品の小型化は接合部が微小化し接続信頼性の確保が重要です。車両の信頼性を高め、車両の付加価値向上のために最適化が求められています。熱と実装にかかわる信頼性確保の考え方をご紹介いたします。

【プログラム】

1.カーエレクトロニクスの概要と目的

1-1 クルマ社会を取り巻く課題

1-2 環境・安全への対応

2.車載電子製品と実装技術への要求

2-1 信頼性確保

2-2 車載環境の厳しさと事例

2-3 小型化要求の背景

2-4 小型化対応への考え方

2-5 電子プラットフォーム設計の狙い

3.小型実装技術と信頼性

3-1 ECUの小型実装と信頼性確保の考え方

3-2 機電一体製品の設計の考え方と信頼性確保

4.パワーデバイスの実装設計と信頼性

4-1 インバータにおける放熱小型実装設計

4-2 パワーデバイスの放熱性向上の動向

4-3 両面冷却方式の事例1

4-4 樹脂封止構造による片面冷却方式の薄型化

4-5 両面冷却方式における放熱・実装信頼性確保

4-6 パッケージ樹脂封止上の注意点

5. 樹脂成型・封止技術

5-1 樹脂封止技術の比較

5-2 樹脂封止の接合信頼性に対する効果

5-3 樹脂封止用樹脂の評価事例

6.将来動向

6-1 さまざまなMobilityの電動化

6-2 電動パワートレインのモジュール化

6-3 e-Axleの動向

6-4 Jisso技術の扱う範囲

6-5 車両の付加価値を実現するエレクトロニクス技術開発

【質疑応答】

【キーワード】

車載電子製品、小型軽量化、薄型化、インバータ、電子プラットフォーム、信頼性

【講演ポイント】

製品の小型化設計は、様々な制約条件を満たしながらバランスの良い設計をすることが大切です。信頼性にかかわる課題を事前評価で確認できるかが重要です。これらの条件を満足させる落としどころを見つける考え方を紹介します。

【習得できる知識】

・製品小型化のための考え方

・信頼性を考えた小型設計方針の立案

・インバータの将来動向を意識した、将来のインバータの姿を理解できる。

【第2講】 車載半導体へ向けたモールディングプロセスと金型技術

【時間】 14:25-15:40

【講師】TOWA株式会社 プロダクトエンジニアリング部 / シニアリーダー 山川 智行 氏

【講演主旨】

自動車に実装されるエレクトロニクス製品数は安全運転支援システムや自動運転機能の搭載が進むことで各種センサーやECUを中心に年々増加している。加えてEVシフトにより動力として使用されるような大電流を取り扱うパワーデバイスの需要が高まっている。エポキシ樹脂による一括封止は実装形態の小型化・高信頼性化およびプロセス削減への効果が期待されている。本講座では、モールディング工程の基礎を学ぶとともに車載エレクトロニクス製品の実装事例を挙げながら最適なモールディング手法を解説していく。

【プログラム】

1.モールディング工程の概要

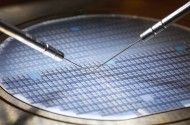

1.1 半導体製造工程におけるモールディング工程の位置付け

1.2 モールディング方式

1.3 トランスファーモールディング詳細

1.4コンプレッションモールディング詳細

2.車載エレクトロニクス製品から見た樹脂封止のトレンド

2.1 急増する車載エレクトロニクス製品

2.2 車載エレクトロニクス製品 パッケージングロードマップ

2.3 車載エレクトロニクス製品への樹脂封止採用事例

3.次世代環境対応車普及に向けてモールディングへ求められること

3.1 次世代環境対応車のニーズ

3.2 モジュール化による小型・軽量化

3.3 機電一体の考え方とモールディング

3.4 新たなパッケージング手法への移行

3.5 モールディングによる信頼性向上がもたらすメリット

3.6 モールディング手法の違いによるメリット

4.樹脂封止技術のソリューション紹介

4.1 パワー半導体(放熱板露出成形)、ECU、インダクタ、トップゲート方式

【質疑応答】

【キーワード】

車載、半導体、モールディング、封止、金型、パワーデバイス、エレクトロニクス、信頼性、機電一体

【講演のポイント】

SDGs等で世界的に環境への配慮が必須となっている昨今において、今回ご紹介する最新のデバイスと最新のモールディング技術により、「小型・軽量化」「高効率化」「高信頼性」を達成することで、環境配慮へと貢献できる。

【習得できる知識】

・モールディング工程の基礎

・車載エレクトロニクス製品の多様性

・自動車のEV化が求める最適なモールディング手法

【第3講】 半導体封止材用高耐熱樹脂の分子設計

【時間】 15:50-17:05

【講師】DIC株式会社 ケミトロニクス技術1グループ / マネジャー 下野 智弘 氏

【講演主旨】

樹脂などのポリマーの耐熱性は、物理的耐熱性(短時間の温度変化に対する機械強度や熱膨張率などの耐性)と化学的耐熱性(長期間高温下にさらされた際に発生しやすい化学劣化などへの耐性)の二つに大別される。パワーデバイス用の封止材に用いられる樹脂では、これら二つの耐熱性が高いレベルで兼備され、特性として発現することが求められる。

本発表では、これら耐熱性を発現させる樹脂材料としてエポキシ樹脂およびベンゾオキサジン樹脂に焦点を当て、その分子構造と各耐熱性の相関関係を示すとともに、耐熱性と相反関係にある各特性を兼備させる分子設計、更なる高耐熱化を実現させた特殊骨格の樹脂材料をあわせて紹介する。

【プログラム】

1.はじめに (エポキシ樹脂、及びその硬化反応)

2.エポキシ樹脂の分子構造と耐熱性の関係

3.耐熱性と相反する重要特性の解説

4.耐熱性と相反する諸特性を両立する分子デザイン

5.ベンゾオキサジン樹脂の分子構造と耐熱性の関係

6.更なる高耐熱化を実現する分子デザイン

7.まとめ

【質疑応答】

【キーワード】

半導体封止材、エポキシ樹脂、ベンゾオキサジン樹脂、高耐熱性、物理的耐熱性、化学的耐熱性、耐熱分解性、有機分子設計、構造物性相関、パワーデバイス

【講演のポイント】

樹脂材料の分子構造と物性の関係が体系化された本講演を聴講することで、ユーザー視点では、求める特性発現に適した材料選定の知見が得られる。また材料開発者視点では、更なる特性発現に向けた材料設計に関する指針が得られる。

【習得できる知識】

・エポキシ樹脂、ベンゾオキサジン樹脂の分子構造と物性の相関関係の知識

・耐熱性発現のメカニズムに関する知識

・高耐熱樹脂材料の開発に関する設計指針

セミナー講師

第1部 技術士(総合技術監理部門、電気電子部門)(元株株式会社 デンソー 半導体基盤技術開発部 担当部長) 神谷 有弘 氏

第2部 TOWA株式会社 プロダクトエンジニアリング部 / シニアリーダー 山川 智行 氏

第3部 DIC株式会社 ケミトロニクス技術1グループ / マネジャー 下野 智弘 氏

セミナー受講料

【1名の場合】49,500円(税込、テキスト費用を含む)

2名以上は一人につき、16,500円が加算されます。

受講料

49,500円(税込)/人