【レジリエンスとは 連載へのリンク】

レジリエンスを高める技術、

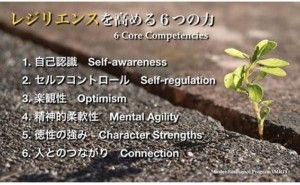

前回の徳性の強みに続いて、今回は、人とのつながり(Connection)です。

1.人との良好なつながりを構築する技術

東日本震災以降、人との「つながり」や「絆」という言葉を聞く機会が増えたように思います。災害に遭ったような時だけでなく、日常生活においても、ひどく落ち込んだ時に話を聞いてくれる人や声をかけてくれる人がいるだけで気持ちがやわらぎ、人との「つながり」や「絆」の大切さを実感することがあるのではないでしょうか。実際、いくつかの研究によれば、他者との良好なつながりを持つことは、ポジティブな感情や生きる意味を増やし、精神的にも身体的にも健康な状態をもたらすことがわかっています。さらに、様々な実験や研究により、人との良好なつながりを構築するためには、次のような行為が大切だということがわかっています。

◆ 強い関係構築

◆ 前向きで効果的なコミュニケーション

◆ 相手への感情移入や共感

◆ 困ったときに助けを求める

◆ 自分の仲間を助ける

これは頭でわかっていても実際に行動できている人は多くはありません。ペンシルベニア大学でのレジリエンス研究では、このような行動ができるようになるためには次の3つのスキルを身につけること勧めています。今回は、この中のひとつ「コミュニケーション・スタイル」を紹介します。

(1) コミュニケーション・スタイル Communication Styles

(2) 効果的称賛 Effective Praise

(3) 積極的建設的反応 Active Constructive Responding (ACR)

2.コミュニケーション・スタイル (Communication Styles)

コミュニケーションの良し悪しを性格判断のように考えて診断テストができるようなサイトもありますが、コミュニケーション・スタイルは固定的なものではなく相手や状況によって変わるものです。人によってとりがちな傾向はありますが、その名のとおり「性格」ではなく「スタイル」ですから、意識すれば変えることができます。

これを目的や目標を達成するために意識的にコミュニケーション・スタイルを選んでいるのであれば問題ありませんが、往々にして、無意識に、あるいは、慣れているということで特定のコミュニケーション・スタイルをとりがちなので注意が必要です。

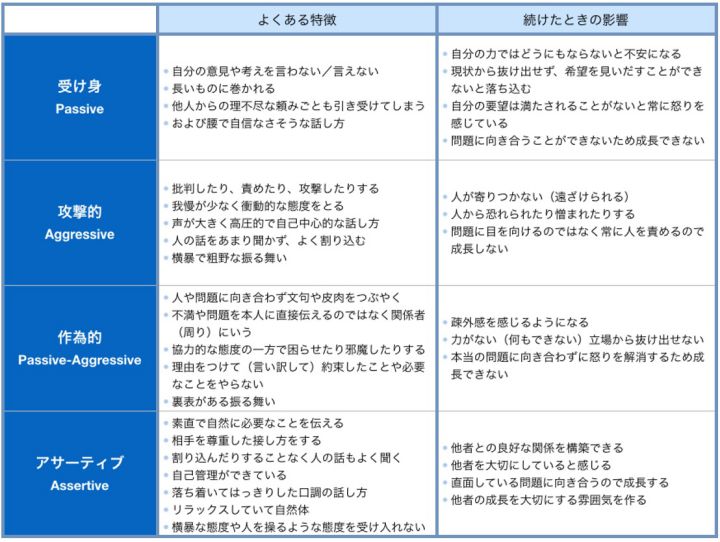

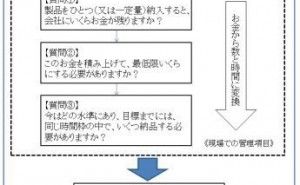

コミュニケーション・スタイルは、「受け身(Passive)」「攻撃的(Aggresive)」「アサーティブ(Assertive)」の3つに分類されます。「作為的(Passive-Aggressive)」を加えて4つとすることもあります。ここでは、図1のように4つの分類を紹介したいと思います。

図1.コミュニケーション・スタイルの特徴と影響

A. 受け身(Passive)

意見や主張、要望、感情などを表現することを避けて、相手任せにしているコミュニケーション・スタイルです。自己肯定感が低く、自分を大切にしない場合にとりがちなスタイルです。

受け身のコミュニケーション・スタイルは、自分が嫌な状況に置かれていても表には出さないので、不平不満や苛立ちを自分でも知らないうちに積み上げてしまいがちです。そして、自分でコントロールできないので、自分の許容範囲を超えてしまうと突然感情を爆発させてしまいます。感情を爆発させた後は、そういう自分を恥じたり、後悔したりして、さらに、受け身のコミュニケーション・スタイルをとることになりがちです。

B. 攻撃的(Aggressive)

相手のことを抑えつけて、強い口調や責め立てるような態度で自分の感情や主張、要望などを表現するコミュニケーション・スタイルです。過去の心の傷が癒やされていなかったり、自分に力がないことを実感できていない場合にとりがちなスタイルです。以前に攻撃的なやり方でうまくいったりした経験があって、あまり意識することなくそれを続けてしまっている場合もあります。

C. 作為的(Passive-Aggressive)

表面上は受け身(Passive)に見えるものの、目立たない方法や隠れた方法で攻撃的(Aggressive)な行動をとるコミュニケーション・スタイルです。不満や怒りを直接伝えるのではなく、相手に気づかれないような方法で傷つけたり困らせたりするのです。自分には力がなく、現状から抜け出すことができないと考えてしまう場合にとりがちなスタイルです。

D. アサーティブ(Assertive)

他者のことを抑えつけたりすることなく、意見や主張、感情などを明確に表現するコミュニケーション・スタイルです。他者のことを尊重した上で、自分自身や自分の時間や感情、体調などにもとづいて主張できるスタイルです。

上記の図1にそれぞれのコミュニケーション・スタイルの一般的な特徴と、続けたときの影響をまとめました。コミュニケーション・スタイルを自分でコントロールできるようになる第一歩は、自分がとりがちなコミュニケーション・スタイルを把握することです。この機会に自分のコミュニケーション・スタイルを振り返ってほしいと思います。

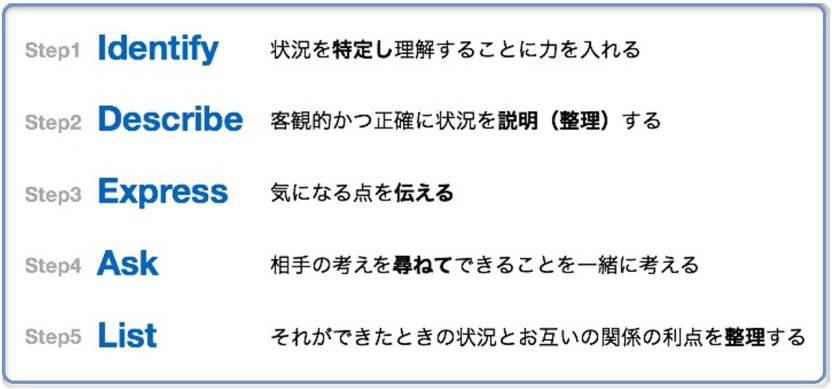

3.アサーティブ・コミュニケーション(Assertive Communication)

大切なのは、4つのコミュニケーション・スタイルがあることを知り、自分がどういうときにどれを使っているのかを把握することですが、人とのつながりを強化するためには「...

東日本震災以降、人との「つながり」や「絆」という言葉を聞く機会が増えたように思います。災害に遭ったような時だけでなく、日常生活においても、ひどく落ち込んだ時に話を聞いてくれる人や声をかけてくれる人がいるだけで気持ちがやわらぎ、人との「つながり」や「絆」の大切さを実感することがあるのではないでしょうか。実際、いくつかの研究によれば、他者との良好なつながりを持つことは、ポジティブな感情や生きる意味を増やし、精神的にも身体的にも健康な状態をもたらすことがわかっています。さらに、様々な実験や研究により、人との良好なつながりを構築するためには、次のような行為が大切だということがわかっています。

東日本震災以降、人との「つながり」や「絆」という言葉を聞く機会が増えたように思います。災害に遭ったような時だけでなく、日常生活においても、ひどく落ち込んだ時に話を聞いてくれる人や声をかけてくれる人がいるだけで気持ちがやわらぎ、人との「つながり」や「絆」の大切さを実感することがあるのではないでしょうか。実際、いくつかの研究によれば、他者との良好なつながりを持つことは、ポジティブな感情や生きる意味を増やし、精神的にも身体的にも健康な状態をもたらすことがわかっています。さらに、様々な実験や研究により、人との良好なつながりを構築するためには、次のような行為が大切だということがわかっています。