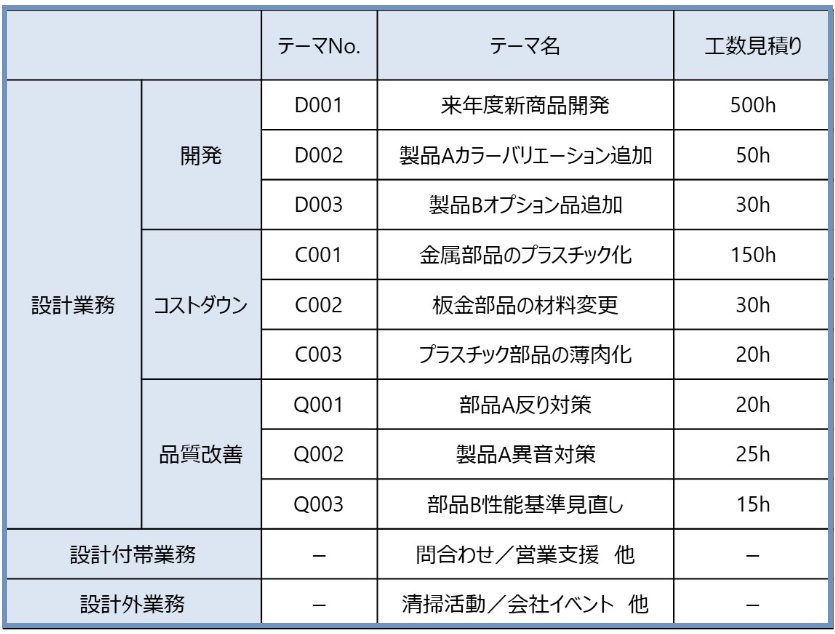

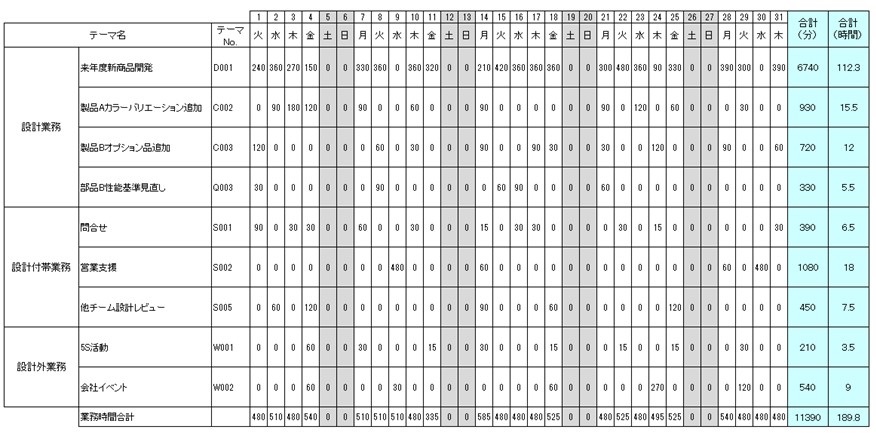

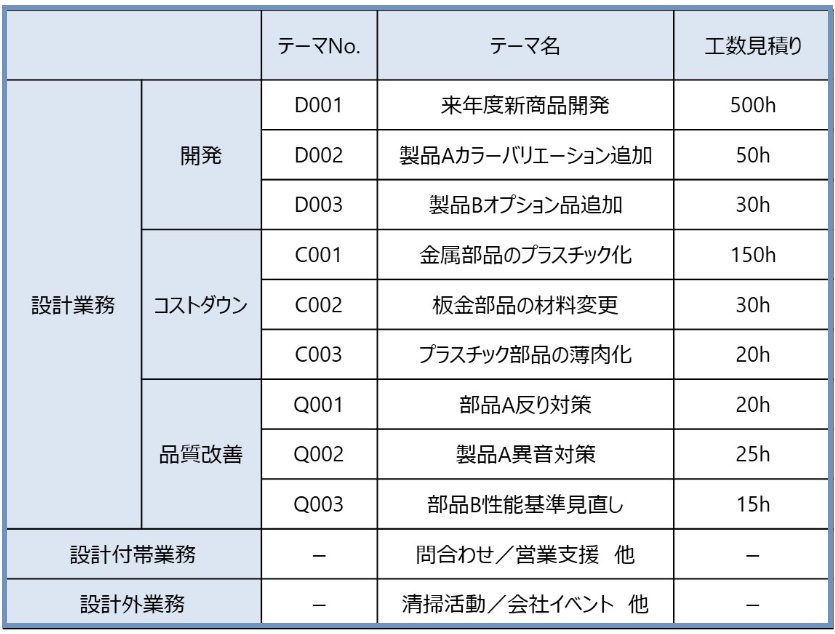

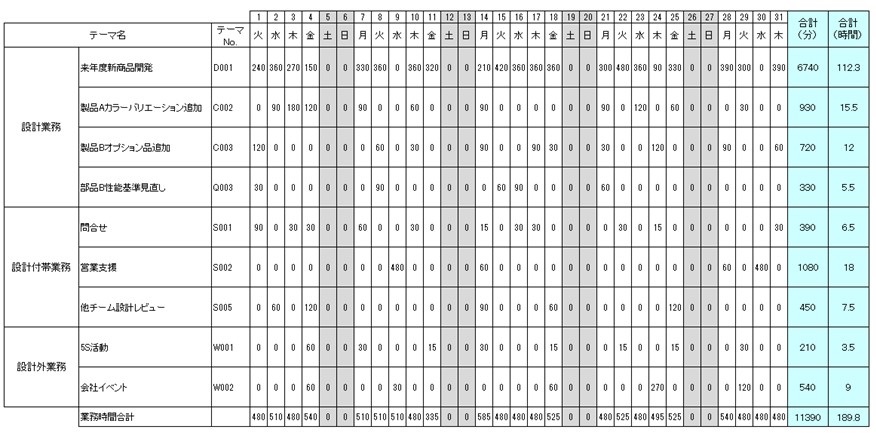

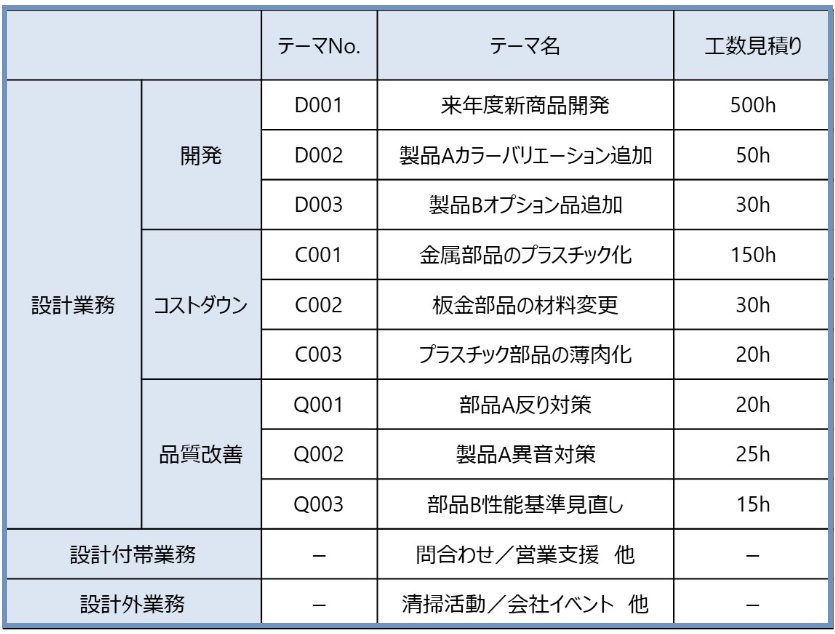

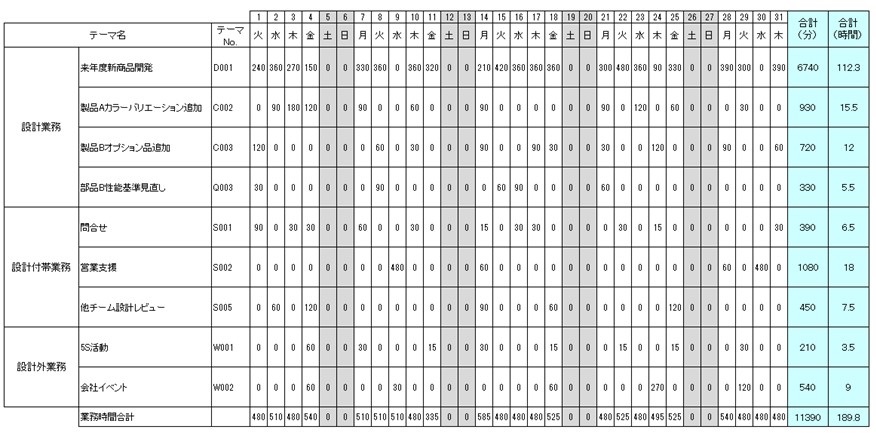

3. 設計工数の集計と評価

TOP

続きを読むには・・・

田口 宏之

中小製造業の製品設計の仕組み作りをお手伝いします!これからの時代、製品設計力強化が中小製造業の勝ち残る数少ない選択肢の一つです。

中小製造業の製品設計の仕組み作りをお手伝いします!これからの時代、製品設計力強化が中小製造業の勝ち残る数少ない選択肢の一つです。

現在記事

【目次】 今回は、技術文書の品質管理の必要性について解説します。 1. 製造業での品質管理 製造...

【目次】 今回は、技術文書の品質管理の必要性について解説します。 1. 製造業での品質管理 製造...

前回は、アイデアを創出する活動として『隣接可能性』を説明しました。それでは、隣接可能性で創出した『粗いアイデア』をど...

前回は、アイデアを創出する活動として『隣接可能性』を説明しました。それでは、隣接可能性で創出した『粗いアイデア』をど...

検討に検討を重ねて、「ついに目標が決まった!」「あとは実行するのみ!」という時、熱意もやる気も高まって、...

検討に検討を重ねて、「ついに目標が決まった!」「あとは実行するのみ!」という時、熱意もやる気も高まって、...

前回はシステム設計を、開発工程上はシステムエンジニアリングと、ハードやソフトなどのサブシステムのエンジニアリングの両方と定義しました。ここで、システムエ...

前回はシステム設計を、開発工程上はシステムエンジニアリングと、ハードやソフトなどのサブシステムのエンジニアリングの両方と定義しました。ここで、システムエ...

金属材料、とくにレアメタルは、鋼材への添加や、半導体やデバイスへの利用など、産業上不可欠な材料となっています。 枯渇のリスクは聞かれな...

金属材料、とくにレアメタルは、鋼材への添加や、半導体やデバイスへの利用など、産業上不可欠な材料となっています。 枯渇のリスクは聞かれな...

製品開発を行っている組織において、設計・製造の仕組みを構築したり見直したりするというとき、品質向上に貢献することが何らかの形でゴールのひとつとなっている...

製品開発を行っている組織において、設計・製造の仕組みを構築したり見直したりするというとき、品質向上に貢献することが何らかの形でゴールのひとつとなっている...

田口 宏之

田口技術士事務所

中小製造業の製品設計の仕組み作りをお手伝いします!これからの時代、製品設計力強化が中小製造業の勝ち残る数少ない選択肢の一つです。

開催日: 2025-06-05

開催日: 2025-04-23

開催日: 2025-04-23

在庫あり

会社概要

-会社概要

© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ

ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!

Aperza IDでログイン

Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。

今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします