◆ あの模倣品をやっつけろ

私ごとですが、弁理士として権利行使の仕事をすることが間々あります。具体的には、日本や中国で模倣品を販売している業者に対して特許権等の権利を行使するのです。カジュアルな表現で申し訳ありませんが、模倣品を見るとハッキリ言って「ムカつきます」心の中では「せっかく開拓した市場を許可もなく模倣品で荒らしやがって」などと思い、「あの模倣品をやっつけろ!」と憤りを感じてしまいます。

日本と中国の比較をすると、日本では大企業の知財意識は高いと思います。日本の大企業が特許権の存在を知りながら侵害することはほぼありません。しかし同じ日本でも、中小企業となると話は別で、模倣品を堂々と出してくる会社は少なくありません。特許権の存在を知らないのか、はたまた侵害に対する意識が低いのか、原因はさまざまだと思いますが日本国内でも模倣品はあるのが現実です。

一方中国といえば、知財意識は高いとはいえず、多くの方が「模倣品大国」というイメージをお持ちなのではないでしょうか。確かにその通りで、模倣品が出ていないかどうかを継続的にウォッチする業務をしてみると出るわ出るわ、模倣品がどんどん出てきます。まさに「もぐらたたき」のような状態で、模倣品大国というイメージそのままです。

しかしそんな中国でも、特許の制度や国・大企業の意識に関しては以前とは随分と違ってきているように思います。実際に権利行使をすれば、思っていたよりすんなりと主張が通ることがあるからです。これは、模倣者に対してきちんとした特許をきちんとした手続きで示すことにより、侵害行為を止めさせることができるということに他なりません。制度としては、日本とあまり変わらず利用しやすいように思います。

このように中国の制度などは改善されてきている一方で、模倣品を販売する業者の意識がそれにまだ追いついていません。この点では日本もあまり変わりません。その結果、日本でも中国でも模倣品は放っておくとどんどん増えることに…。本当に困ったものです。

1、模倣品をやっつける際の課題

困った模倣品に対する対策として、最初に権利行使のフローをご紹介しましょう。日本でも中国でも知財法制は大変似通っているので、実施する手続きとしては同じようなものです。

まずは、模倣品を入手して侵害かどうかを分析します。侵害であると考える場合には、損害賠償のリスクがあるため、弁理士などの代理人に鑑定を依頼します。一方、侵害かどうか不明確な場合には、第三者機関に鑑定(日本では「判定」といいます)を依頼することもあります。その上で警告手続きを行い、場合によっては訴訟に発展します。加えて中国ではAlibaba上で販売されることが多いため、Alibabaからの削除依頼をすることもあります。

こうした一連の手続きの中で、いつも課題になることがあります。それは「侵害であるといえるかどうか」の判断です。どのように判断するかといえば、特許請求の範囲をバラバラに分解して、一言一句当てはまるかどうかを検討し、模倣品が特許請求の技術的範囲に属するかどうかを検討します。

といってもよく分からないと思いますので、例を挙げて説明しましょう。例えば特許請求の範囲に「円錐状の構造物」と書かれていたとします。この請求に入手した模倣品を照らすと、円錐の底面が真円ではないとか稜線が直線ではないとか、さまざまな問題点が浮かび上がります。要は「これを円錐と言っていいのか?」ということです。

この問題点、実はかなり大きな問題点なのです。次のステップに進むかどうかの判断材料になりますし、もし訴訟にまで発展した場合は大きな争点になり得るからです。防御側であれば、当然このポイントをついてくるものと思います。

特許請求の範囲に、このような不用意な記載をしてしまうと、後々非常に面倒になるのですが残念ながらエンジニアにフィードバックする機会はなかなかありません。

2、出願時の盲点とは?

私のように弁理士として権利を行使する立場からすれば、このような判断に迷う特許請求の範囲は「書いてほしくない」のが本音です。しかし実際問題、特許出願時には弁理士が特許請求の範囲を書き、担当エンジニアが最終決定をする、すなわち弁理士が書いたクレームに対し権利行使をしないエンジニアが承認することが大半のため、どうしても権利行使の面での検討が甘くなりがちなのです。前ページの例でいえば「円錐状」という請求の書き方では権利行使がしにくい。権利行使できるようにするためにはどのようにすれば良いのか、検討が必要なのです。

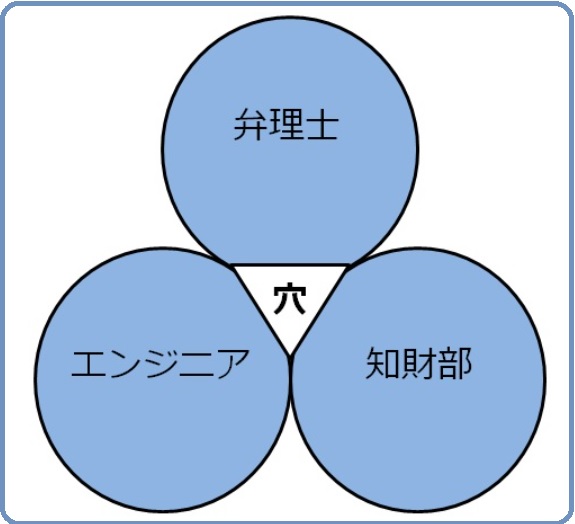

私は、現在の弁理士、知財部、エンジニアの3者体制の中には盲点が存在していると思っています(図1)。盲点とは、誰にも見えない落とし穴のこと。3者の役割を考えてみれば、それが自ずと明らかになります。

まず、弁理士は出願して権利にする専門家で、権利行使のことは専門ではありません。一方、エンジニアは開発の専門家ではありますが、権利行使の専門家ではない(と自覚されていることが多い)と思います。では知財部はどうかといえば、確かに権利行使の専門家ではありますが、それは事務手続きのこと。技術の専門家でなければ、特許請求の範囲の文言の適切性を十分には判断できないことが多いと思います。

図1. 弁理士・知財部・エンジニアの3者体制、権利行使に弱い盲点

要するに、出願時に技術的知見に基づいて権利行使しやすいクレームにするのは、残念ながら弁理士、知財部、エンジニアの三者体制ではできるようで案外できないものなのです。

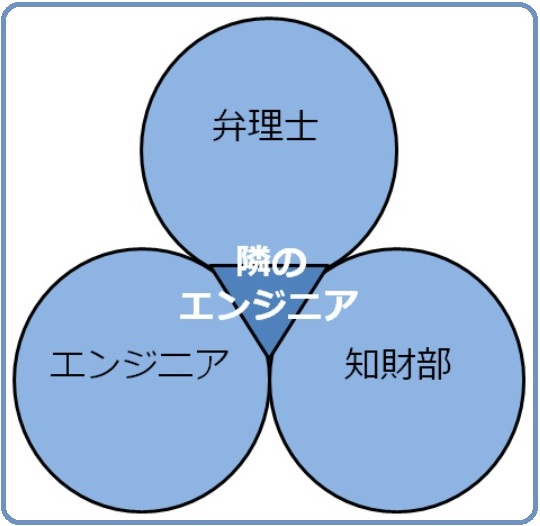

3、隣のエンジニアと一緒に考えよう

この穴が空いている、すなわち盲点が存在していると上記の通り、不用意なクレームになってしまうケースがあります。不用意な文言の典型例としては以下の3つがあります。

- 製造プロセス用語を用いた文言(プロダクトバイプロセスクレーム)

- 製品そのままの文言(ピクチャークレーム)

- 当該技術を使うと「必ずこうなる」が反映されていない文言

知財の研修では、よく「上位概念化を図るように」と言われると思います。実際、私も研修でそのような内容のお話をします。しかしこれは、上位概念化すればするほどいいという意味ではなく「権利行使できる権利を取るように」という意味なのです...