1、外国人研修生を活用する課題

私が25年以上に渡り、海外及び日本で外国人の方々と仕事を進めてくる中で経験し、感じ、学んで来た、外国人と上手く仕事を進めるに当たってお役に立ちそうな事を述べてみたいと思います。

現在日本では働き手の急速な減少と共に、製造業ばかりでは無く、農林水産業、サービス業まで研修生・技能実習生として外国人の方々が急速に増えています。逆に海外で働く日本人も増えてゆき、その中でお互いの考え方の壁、言葉の壁、習慣の壁から齟齬が生まれ業務上仕事が上手く進まないケースや、労働争議に発展するケースすら稀では無くなって来ています。グローバル化という言葉が聞かれるようになって久しいですが、何故こうなってしまうのかをお伝えします。

2、外国人研修生と日本人 双方の本音

はるばる海外から海を越えてやってくる研修生は胸に日本と言う国への憧れと不安、期待と希望をもって緊張しながらやって来ます。最初の内は緊張していますが、だんだん慣れるにつれ、彼らにとって日本という全くの異文化の中で、言葉も通じず、考え方も異なる環境下で生活し、仕事をして行く事に猛烈なストレスがかかり始めます。それは私たちの想像以上で、円形脱毛症や心の病になってしまう方すらいるのです。

このストレスは日本で受け入れる日本人側にも同じ事が言えます。言葉の問題が一番ですが、習慣の違いによる驚き、仕事に対する考え方の違いから発生する不満等、お互いにストレスを抱え、頼みの綱は通訳さんだけ(もちろん間に立つ通訳さんにも言葉や表現を選んで話す等の大きなストレスがかかります)このような状況がどこの職場でも少なからず見えるのではないでしょうか。

私が診断に招かれ実際に伺うと、日本人管理・監督者の方々がお話しされる外国人研修生の評価は職場、若しくは上司の違いで大きく異なり、良かったり悪かったりします。

良い評価で多いのは、「非常に真面目で良くやってくれる」「不満を言わない」これが多く、悪い評価では「勝手に判断して違う事をする」「言われたとおりにやらない」などのご意見が多くありました。

これとは逆に外国人研修生に話を聞くと、「良く教えてくれる」「みんなやさしい」、良くない話では「威張っている」「いつも命令口調だ!」「とてもうるさい」など中々手厳しいです。

上手にお付き合いの出来ている職場は明るく元気ですが、上手く行っていない職場は暗く元気がありません。やはり双方のコミュニケーションが上手く取れている職場は仲良く仕事が進んでいるようで、言葉は良く判らなくてもお互いを理解しようとする工夫や仕掛けがあちこちにみられます。逆に上手くない職場では、完全に作業させるだけになっている職場もあり、そこではやはり見ているだけでギスギスしている事がすぐ判ります。

3、外国人研修生との言葉、思考、習慣の差

本来異なった国の人が一緒に働くには、お互いの歩み寄りが何より大事ですが、その前提になる相手の国の国情や心情、習慣を進んで理解しようとしないとコミュニケーションは成り立ちません。国は違っても人間同士ですから、気持ちは自然と通じるものです。「ここは日本だ!俺は日本人だ!」という発想では永久に相互理解は得られません。

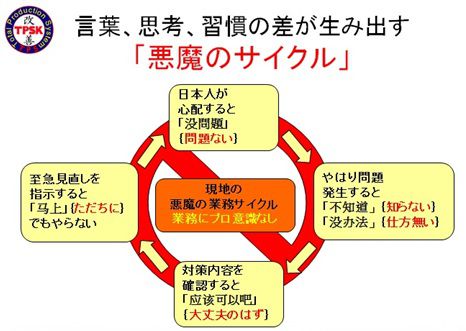

下記の図...